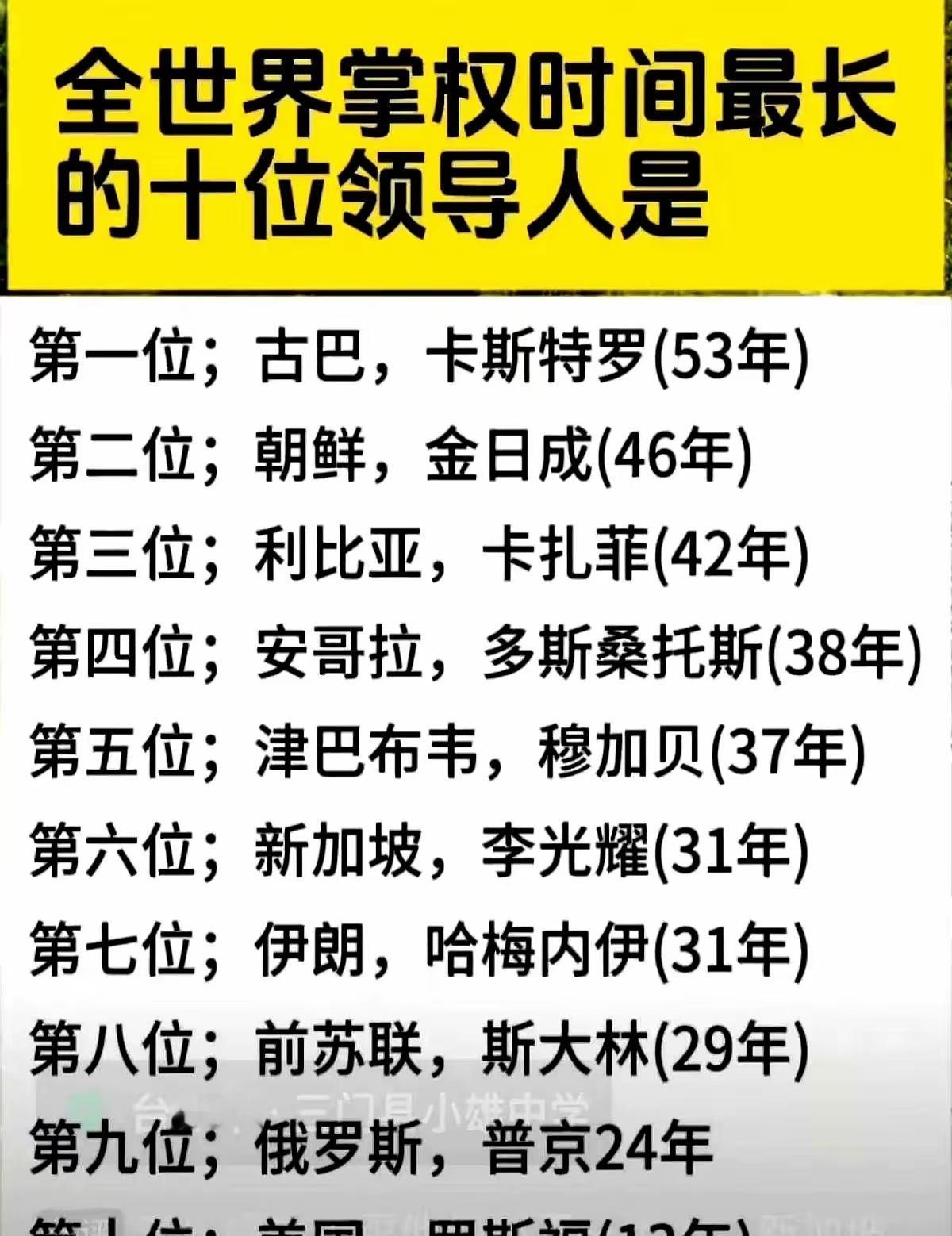

对新加坡不能心慈手软。新加坡前总理李显龙在日前的演讲中说,我们和中国人同宗同祖,为什么不同意?他这句话讲完后,台下的新加坡人一阵哄笑。 李显龙的表述根植于中新之间深厚的文化渊源。新加坡华人占总人口比例超过 70%,两国在语言、传统习俗等方面存在天然联结,这种文化纽带成为中新民间交流的重要桥梁。 每年春节、中秋等传统节日,新加坡都会举办舞龙舞狮、灯会等活动,中国的影视作品、文学书籍新加坡也拥有广泛受众。这种文化层面的共鸣,为两国政治、经济领域的合作奠定了民意基础。 从政治互动来看,中新自 1990 年建交以来,始终保持高层密切往来。李显龙任内曾多次访华,推动两国在多个领域达成合作共识。 2024 年,中新共同宣布将双边关系升级为 “全方位高质量的前瞻性伙伴关系”,明确在数字经济、绿色发展、科技创新等领域深化协作。这种稳定的政治互动,为两国应对区域挑战、实现共同发展提供了保障。 经济合作是中新关系的核心支柱。中国连续多年成为新加坡最大贸易伙伴,2024 年双边贸易额突破 1100 亿美元。新加坡是中国企业 “走出去” 的重要枢纽,超过 6000 家中国企业在新加坡设立区域总部,借助新加坡的区位优势拓展东南亚及全球市场。 同时,新加坡也是中国外资的重要来源地,在金融、物流、高端制造等领域的投资为中国产业升级提供助力。苏州工业园区、天津生态城等标志性合作项目,更是中新互利共赢的生动体现。 此次李显龙演讲中的表述及台下反应,也需置于具体议题讨论的语境中看待。新加坡作为多元社会,公众对国际议题的看法往往呈现多样性,台下的反应更多是对演讲中具体讨论内容的即时回应,而非对中新整体关系的态度。 事实上,新加坡政府长期秉持务实的对华政策,既重视文化层面的联结,也尊重两国在具体议题上的差异,始终以对话协商的方式处理分歧。 在区域合作层面,中新共同推动东盟与中国的合作进程。新加坡作为东盟重要成员国,积极支持中国 — 东盟自贸区建设,推动《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施。 2025 年,中新联合发起 “东盟数字互联互通倡议”,投入资金用于帮助东盟国家建设数字基础设施,这一举措既符合中国 “一带一路” 倡议的合作理念,也体现了新加坡推动区域一体化的努力,为中国与东盟国家的合作搭建了桥梁。 民间交流的热度进一步印证中新关系的韧性。2024 年,中新人员往来恢复至疫情前水平,中国赴新游客突破 300 万人次,新加坡来华留学人员超过 1.2 万人。 两国高校合作设立的联合实验室、交换项目,为青年交流提供了平台;民间团体组织的文化交流团、公益活动,也让两国民众的相互理解不断加深。这种多层次的民间互动,成为中新关系稳定发展的 “压舱石”。