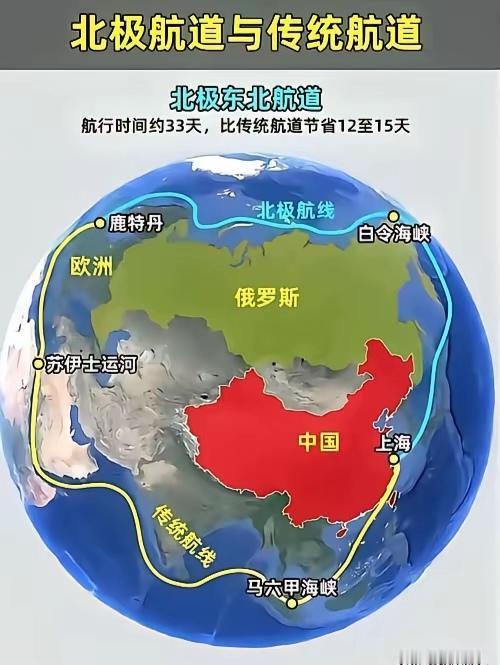

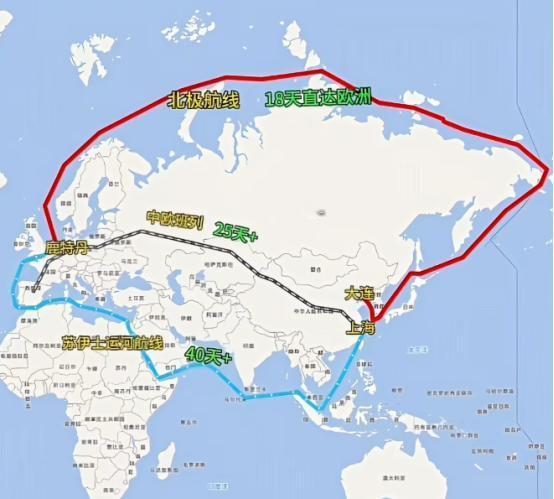

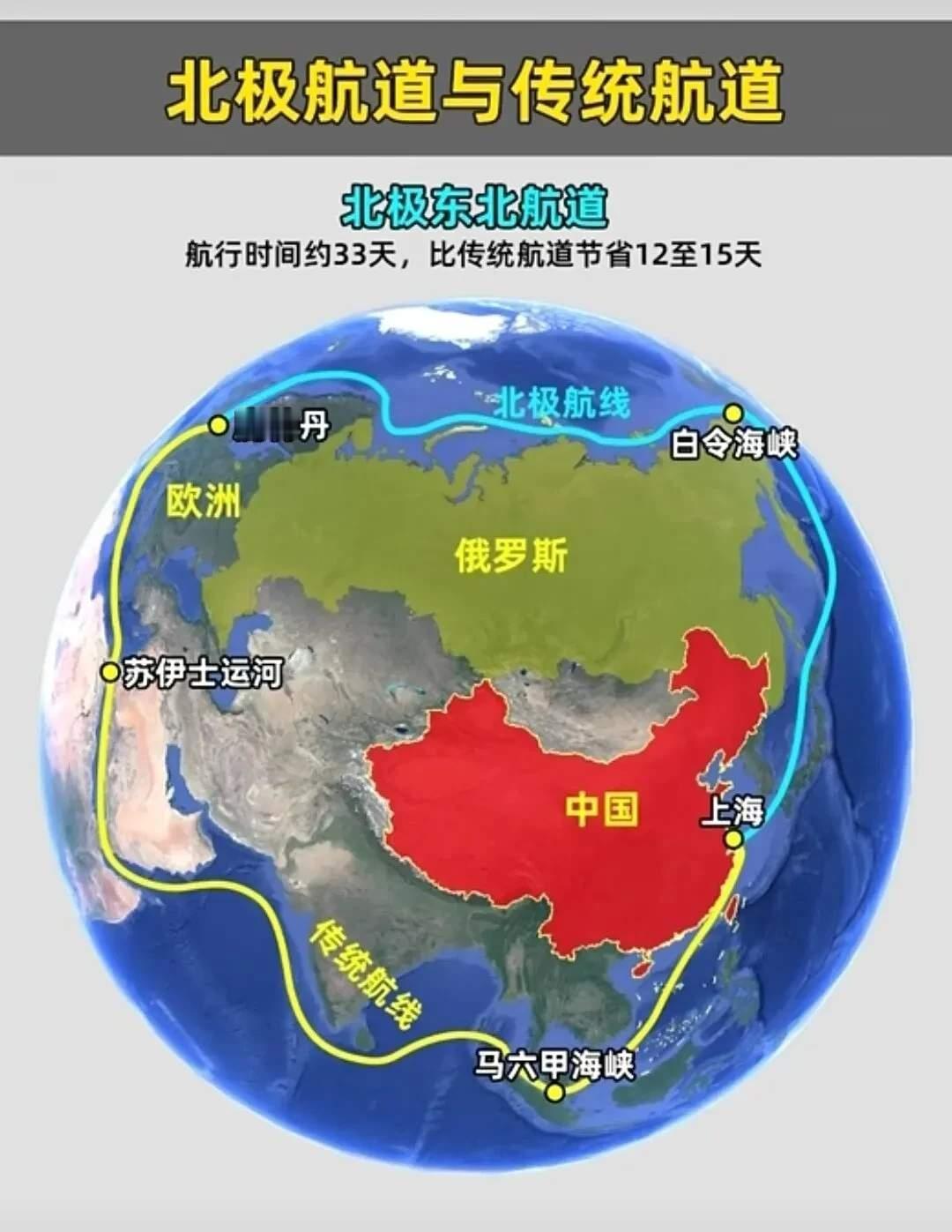

新加坡表示北极航线不安全,也不环保,不想让中国侧重于这一条航线。 说实话,新加坡能考虑的所有,中国早已经考虑到了。北极航线不受苏伊士运河的制约,现在最大的集装箱船运量约为2万多个,如中国的实力,肯定会有破冰船破冰的,所以说冬天结冰也不会有什么影响。 况且,开通北极航道能有效节约航运时间,降低运输成本,还能减少燃油消耗,更重要的是能够摆脱中欧班列单一线路的制约。 他们点出了两个核心担忧:安全性和环保问题,言下之意,似乎并不希望中国将过多的战略资源倾注在这条充满未知的新航道上。 这番话听起来很有道理,毕竟,北极那片冰封的世界,听起来就充满了挑战。但如果我们把视线拉远,从中国的角度去审视这条航线,会发现事情可能远比“安全”和“环保”这两个标签要复杂得多。 新加坡的顾虑,其实不难理解。作为一个依靠马六甲海峡这个黄金水道而兴起的全球航运中心,任何可能绕开传统航线的新路径,都像是在挑战它的立身之本。 北极航线的开通,意味着从亚洲到欧洲的船只可以不必再南下经过马六甲,穿行印度洋,通过苏伊士运河。这条新的捷径,直接从北冰洋抄近路,对新加坡这样的中转港来说,冲击是实实在在的。 所以,当安全与环保这两个极具普适性的议题被提出来时,背后或许还隐藏着更深层次的经济地缘考量。这就像一个习惯了所有车辆都从自家门口经过的村庄,突然听说要修一条能绕过村庄的高速公路,心情自然是复杂的。 然而,对于中国而言,北极航线的吸引力恰恰在于它能够绕开这些传统的“必经之路”。长期以来,中国的能源和贸易生命线高度依赖马六甲海峡,这成了一个挥之不去的战略隐忧。 北极航线的出现,无疑为破解这种困局提供了一种全新的可能。 我们不妨算一笔时间账,一艘货轮从上海出发前往鹿特丹,走传统苏伊士运河航线大约需要40天,而如果取道北极东北航道,航行时间能缩短到28天左右,这近三分之一的节省,对于追求效率的现代物流来说,意味着巨大的成本优势和商业机会。 更少的航行天数,直接对应着更少的燃油消耗和碳排放,从另一个宏观角度看,这本身不也是一种环保吗? 当然,新加坡提到的安全问题并非空穴来风。北极地区气候恶劣,海冰情况变幻莫测,缺乏完善的救援和导航设施,这些都是客观存在的障碍。 特别是冬季,厚重的海冰足以让大多数船只望而却步。但问题的关键在于,这些障碍是否是不可逾越的。中国的破冰船队正在稳步发展,“雪龙”系列科考船的多次极地航行,已经积累了宝贵的经验。 更重要的是,俄罗斯正在大力推动其“北极一号”项目,计划在北极沿岸建设一系列港口和应急设施,并投入核动力破冰船队,力求实现北极航线的全年通航。 中国的资本和市场需求,与俄罗斯的开发意愿一拍即合,这种合作正在将曾经遥不可及的全年通航梦想,一步步变为现实。所谓的冬天结冰问题,在强大的破冰能力和日益完善的基建网络面前,其影响力正在被逐步削弱。 除了作为传统海运的补充,北极航线的战略价值还体现在它能与中欧班列形成有效的协同。中欧班列虽然速度快,但运量有限,成本高昂,更适合高附加值产品。 传统海运运量大、成本低,但耗时长。北极航线恰好填补了两者之间的空白,它比海运快,比铁路运量大,为中欧之间的贸易往来提供了一个更为灵活和多元的选择。 这种海陆联运的立体化网络,将极大增强中国与欧洲之间供应链的韧性和稳定性,摆脱对单一通道的过度依赖。这已经不是简单的商业考量,而是关乎国家经济安全的长远布局。 环保议题始终是北极开发中最敏感的一环。脆弱的北极生态系统确实经不起折腾,一旦发生石油泄漏等事故,后果不堪设想。但换个角度想,全球航运业本身就是一个巨大的排放源。 如果北极航线能显著缩短航程,从而减少全球船舶的总燃油消耗,这对于减缓全球气候变暖,反过来保护北极冰川,是否又能构成一种正向循环? 这其中的利弊权衡,就像一个复杂的方程式,需要从全球尺度进行计算,而不仅仅是局限于北极一隅。如何在开发与保护之间找到那个微妙的平衡点,考验着所有参与者的智慧和责任感。 北极航线的未来,显然不会是一条坦途。它交织着大国的博弈、商业的逐利、环境的呼唤和科技的挑战。新加坡的担忧是现实的提醒,而中国的探索则是时代发展的必然。