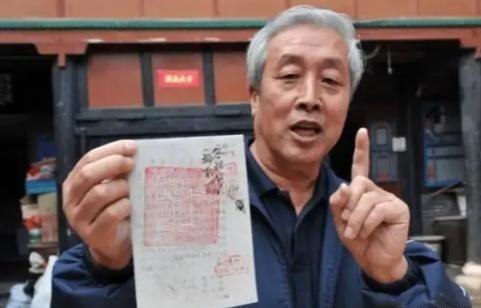

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书。突然,他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来,居然找出了84张这样的黄纸。他激动地问摊主:“老 板,怎么卖?”精明的摊主狮子大开口:“3000元!”没想到 男子说:“行,帮我保管好,我马上去筹钱!” 王艾甫出生在1941年的山西省革命老区,那时候国家正处于动荡期。他从小在乡村长大,家里条件一般,父母靠务农维持生计。十八岁那年,他加入解放军,成为一名战士。部队生活让他接触到纪律和责任,虽然没赶上大型战役,但他参与过日常训练和边防任务。退役后,他转到地方工作,进入检察系统,当上检察官。日常处理案件,让他养成细致查证的习惯。退休前,他积累了不少军史知识,喜欢收集相关资料。这段经历让他对历史和牺牲者有特别的关注。直到1996年,他56岁,已退休几年,生活平静却保持阅读旧书的爱好。 王艾甫的军旅生涯虽在和平年代,但部队的教育让他明白战争遗留的问题。退役后在检察院工作,他负责过多项调查,接触到档案管理。这份工作让他学会整理信息和核实细节。退休后,他搬到晋中左权县居住,那里是革命老区,氛围让他更怀念过去。他常去旧货市场翻找书籍,尤其是太原战役相关的资料。太原战役是解放战争的关键一仗,牺牲战士众多。他买书的习惯源于对历史的兴趣,总想多了解那段时期。1996年3月,他无意中发现4本太原战役阵亡将士登记册,里面夹着84份阵亡通知书。这些资料记录866名战士的姓名、籍贯、年龄、部队和阵亡时间。摊主见他感兴趣,就要价3000元。那年头,3000元对退休职工是笔大钱,但他还是决定买下。 买下资料的过程很简单,王艾甫用家里积蓄凑钱,次日取回。资料上许多战士标明无亲属联系,其他有湖南、山东、河南、陕西等地址。他整理后,下定决心为这些烈士找亲人。从此,他开始誊抄信息,通过电话、信件和实地走访联系家属。起初,他翻电话黄页,一页页查找号码,然后拨打核对。有时寄出信件,等回复。遇到线索,他就乘火车或汽车去现场确认。一次为山东籍战士,他多次去临沂,走村串户,确认地址细节,最终联系上亲属。这样的努力持续多年,他足迹遍布山西、河北、内蒙古、河南、甘肃等地。自费承担邮费、打印和路费,从不申请资助。 王艾甫的寻亲工作从1996年开始,持续到如今28年。他为201名烈士找到亲人,提供信息给2000多名家属。太原烈士陵园管理人员协助他查档案,年轻人帮忙上网整理资料。他坚持用笔、电话和双脚行动,从不张扬。一次走访家属,对方收到资料后表达感激,但他只说这是该做的。资料中许多战士来自全国各地,他逐一核实,避免错误。冬天他省暖气费,却继续外出。这样的坚持源于他当兵的经历,知道名字对家属的重要性。他常说,人死不能复生,但名字不能丢。这句话体现他对牺牲者的尊重。 在寻亲过程中,王艾甫遇到各种困难,比如地址变化或亲属迁居,但他靠耐心一一解决。早年,他采访过太原战役处理后事的副队长,了解当时规矩:烈士伤口要包扎,衣服要整齐,姓名要登记。这让他更重视资料准确性。他为189名烈士确认亲属时,还开办抗战纪念馆,展示收集物品。退休回乡后,他把精力全放在这事上。媒体报道后,更多人知道他的事,有人来寻亲,他提供线索。直到83岁,他仍整理资料,接待访客。他的事迹成为电影《集结号》谷子地原型的灵感来源,体现普通人守护历史的责任。 王艾甫的努力不求回报,他用余生护烈士归家。那些通知书从旧书摊到亲人手中,跨越时间。太原战役阵亡将士登记册记录真实历史,他让这些名字重回故里。亲属收到信息后,重修灵位或刻碑纪念。他的工作影响周边,陵园管理人员主动帮忙。年轻人参与电子化,让他跟上时代。整个过程,他花掉多年积蓄,却觉得值。这样的故事提醒大家,和平来之不易,牺牲者值得铭记。他的坚持接地气,就是一个老兵对战友的承诺。 王艾甫的事迹传播开来,媒体采访让他更忙碌。他接待全国来访者,提供寻亲信息。一次,武汉媒体报道11名湖北籍烈士,他帮忙核实。这样的合作让工作高效。他还为烈士陵园补充档案,确保信息完整。83岁时,他步履虽慢,但仍继续。太原战役牺牲战士多达数千,他专注84份资料,却扩展到更多。他的方法简单:抄录、联系、走访。亲属反馈让他知道努力有意义。整个寻亲路,他没用高科技,就靠传统方式,体现老一辈的韧劲。