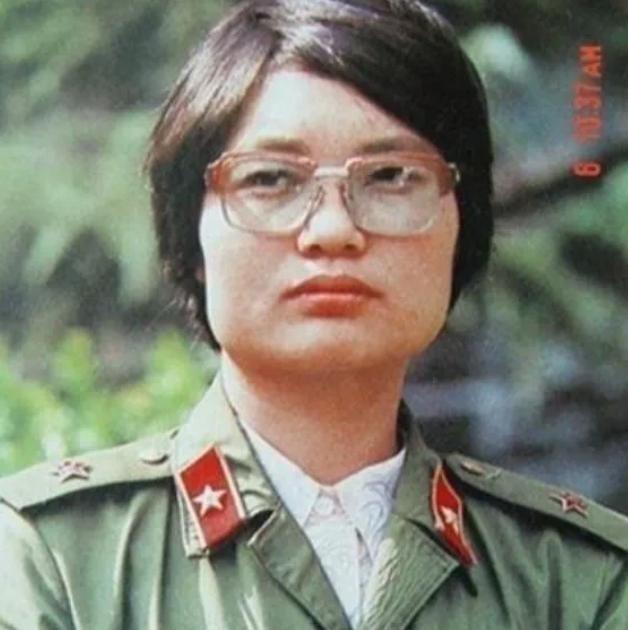

[中国赞]1986年,一个女医生被哨兵拦住,要求出示通行证,没想到,她直接掏出一颗手榴弹:“这就是我的通行证!” (信源:百度百科——刘亚玲) 1986 年 5 月的老山前线,炮火在耳边呼啸,泥泞的山路上,一名年轻女子双手高举输液袋,深一脚浅一脚地护送重伤士兵前行。子弹擦着耳边飞过,她却丝毫不敢停下 —— 袋中流淌的药液,是伤员徐良活下去的希望。 直到看见团救护所的身影,她才体力不支栽倒在地,陷入昏迷。这个在生死线上逆行的女子,就是后来被称作 “猫耳洞南丁格尔” 的刘亚玲,而这只是她传奇人生的开始。 谁能想到,这位敢在战火中冲锋的 “战地女神”,最初只是个心怀医者梦的普通女孩。自幼受舅舅舅妈影响,刘亚玲立志救死扶伤,考入福州军医学院后,一门统计学课程彻底改变了她的人生轨迹。 当看到数据里无数士兵因战地救治不及时致残甚至牺牲时,她彻夜难眠,毅然放弃北京 301 医院的工作机会,多次向组织递交申请,请求奔赴云南前线。 “女兵不准上前线”的规定没能拦住她。1986 年 4 月,刘亚玲借着探亲假的名义,悄悄揣上伤药、手术工具,甚至带上手榴弹和光荣弹,瞒着家人奔赴战场。 在前线营地,她用“光荣弹”当作特殊“通行证”,不仅顺利加入救护队伍,还在危急时刻救下了“战地歌者”徐良。当时徐良左腿中弹重伤,刘亚玲紧急止血包扎后,深知只有送抵团救护所才有生机。 面对步步紧逼的炮火,她主动请缨护送,高举输液袋在枪林弹雨中穿梭,硬是凭着一股韧劲完成了这场生死转运。 在猫耳洞72个日夜,刘亚玲成前线特殊“女战士”。她身兼多职,既是医护,蹲泥泞中为伤员处理伤口;也是炊事员,帮洗菜做饭为战士补充体力;还是物资管理员,整理医疗用品保障救援物资。 上级多次催归队,她拒绝道:“后方安稳,这里战士每分钟都在流血,我不能走。”她坚守老山前线四年,7次冲向危险地带,救治170多名伤员,“战地天使”名号在军营传开。 战火平息后,刘亚玲并未停下奉献的脚步。为提升医术,她考入第四军医大学攻读硕士,成为西京整形烧伤外科首席专家。 可每当想起故乡的医疗困境,她总寝食难安 —— 破旧的房屋、泥泞的村道,村民们小病拖成大病,要看病得长途跋涉进城,花钱又费力。2008 年,一个念头在她心中生根:回村建一所医院,让乡亲们在家门口就能看好病。 筹建医院的过程比想象中艰难。资金短缺,她掏空积蓄还向亲友借钱;审批受阻,她一次次跑卫生部门沟通协调;人手不足,她发动校友免费来支援。最终,一间简陋的的乡村医院在马坊村落地。 开业那天没有华丽横幅,没有鲜花鞭炮,刘亚玲穿着白大褂站在门口,迎接的第一个患者,就是 80 岁高龄、因常规治疗受限的母亲。她凭借精湛医术,采用局部麻醉为母亲顺利治疗,用实际行动打破了村民对 “乡村医院不靠谱” 的顾虑。 在这间小医院里,刘亚玲坚守十几年。她践行“花最少钱,用最合适药”的理念,遇经济困难村民尤其是伤残退伍军人,常自掏腰包减免费用,甚至用退役金补贴。 村民称她电话是急诊热线,无论风雨,一个电话她必赶来。除节假日,她几乎24小时守在医院,乡亲路过会热情打招呼,还会把自家蔬菜悄悄放医院门口,这份默契是她用真心换来的信任。 2020 年新冠疫情突袭,刘亚玲又一次挺身而出。早在 2016 年,她就和同为退役军人的高山创办了消毒液厂。 疫情爆发后,消毒液成了紧缺物资,她果断决定工厂提前复工,生产的消毒液优先免费送往家乡社区,还源源不断支援各地。有人劝她趁机盈利,她却摇摇头:“国家培养了我,现在国家需要,我不能只顾着赚钱。” 如今,年过半百的刘亚玲依旧活跃在医疗一线。乡村医院在国家医保政策的支持下,马坊村及周边的村民再也不用为看病犯愁。而刘亚玲胸前的党徽,始终提醒着她作为党员和退役军人的使命。 从炮火纷飞的前线到宁静的乡村,从 “战地女神” 到 “乡村医卫守灯人”,她用一生诠释了 “医者仁心” 四个字的重量 —— 无关身份,无关境遇,只要有需要,她就会带着勇气和爱心,坚定地站在人们最需要的地方。