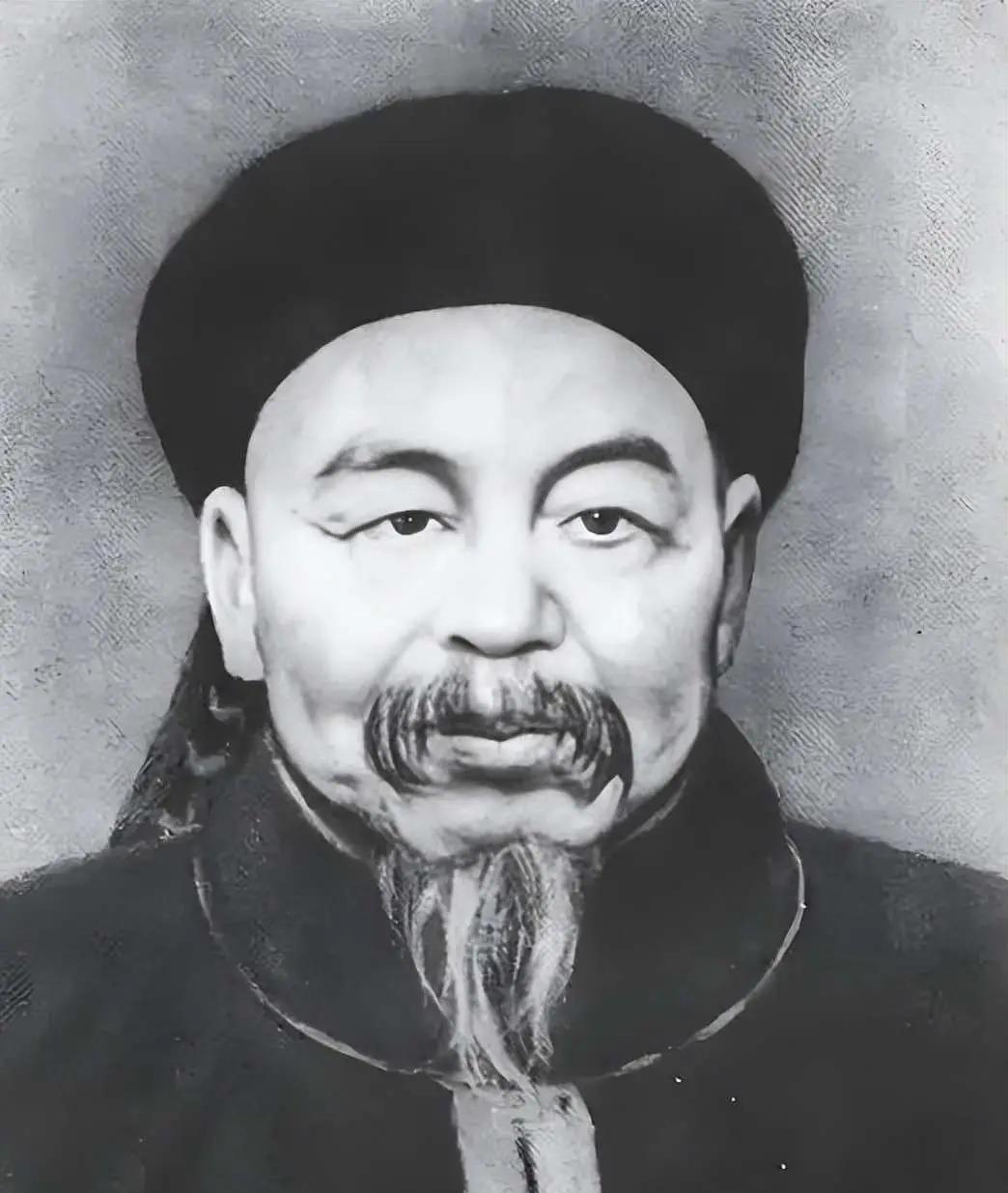

陕甘总督的养廉银每年20000两,是全国八大总督中到手最多的。那么不禁要问,陕甘是个穷地方,怎么会比两江总督拿的还要多呢? 1765年,陕甘总督衙门,62岁的杨应琚坐在签押房里,看着刚领到的养廉银账册。 这一年的俸禄单上,明明白白写着“养廉银二万两”。 他抬头望向窗外,心里直犯嘀咕:“两江总督管着富庶三省,怎么才拿一万八?我这穷陕甘,凭啥反多两千?” 这个让现代人费解的“反常”,其实和清代养廉银制度有关。 从雍正的“耗羡归公”到乾隆的制度细化,大清的官员俸禄体系,远非“富省多拿、穷省少拿”那么简单。 要讲清陕甘总督的养廉银,得先回溯到清代官员的“穷”。 清初官员俸禄低得离谱。 一品大员年俸仅180两,七品知县才45两。 这点钱,连雇个书童、买匹好马都不够。 明代官俸虽薄,好歹有禄米。 清代连禄米都只发一半,京官还能蹭点皇家恩典,地方官却连这点保障都没有。 于是,“火耗”成了潜规则! 地方官在收税时额外加征“损耗”,中饱私囊。 可这毕竟是非法收入,各省官员各搞一套,百姓怨声载道,朝廷也头疼。 雍正即位后,决心整顿。 他把各省的“火耗”收归国有,再从中拨出一部分发给地方官,美其名曰“养廉银”。 这钱名义上是“补贴”。 但问题来了,这笔钱怎么发?总不能全国一刀切吧? 乾隆朝的八个总督,养廉银从一万三千到二万不等,陕甘总督为何能拿最高? 陕甘总督的养廉银高,首先因为“穷”。 穷到朝廷必须多给钱,否则没人愿意来。 兰州的冬天冷得能冻裂铁锅,夏天干旱得庄稼绝收。 总督驻地的衙门年久失修,冬天漏风,夏天漏雨。 当地赋税本就入不敷出,地方官靠正俸和养廉银根本不够维持体面。 朝廷琢磨:“边疆要员不容易,总得让人家活得下去吧?” 更关键的是“事务重”。 陕甘总督不光管甘肃、宁夏,还得“兼管茶马”。 别看只是个“兼职”,左宗棠任陕甘总督十余年,光靠茶马的“陋规银”就存了三十多万两。 乾隆朝规定总督养廉银要“按事务繁简、地域大小、地处要冲”调整。 陕甘地处西北要冲,既要防准噶尔部侵扰,又要安抚蒙古、藏族部落,几乎每年都有战事或民变。 总督得白天处理军务,晚上批公文,比两江总督累得多。 打个比方,就像现在的边疆干部,补贴比内地高。 不是因为当地富,是因为活更苦、责任更重。 反观两江总督,管着江苏、安徽、江西三省,论富裕程度,全国找不出第二个。 可养廉银只有一万八千两,比陕甘少两千。 这不是朝廷偏心,是制度设计在“平衡”。 两江虽富,但事务虽多,却没陕甘的“边疆风险”。 更重要的是,两江官员的“陋规收入”远高于陕甘。 清代督抚的合法收入其实入不敷出,真正的大头是“陋规”。 两江总督的陋规岁入能到三十万两,陕甘总督却连十万都不到。 朝廷心里门儿清,给陕甘多两千养廉银,是补他们“陋规少”的缺口。 给两江少两千,是防他们“陋规多”的贪婪。 养廉银制度推行后,地方官收入涨了十几倍,可吏治并未好转。 陕甘总督杨应琚后来回忆:“刚到任时,看着二万两养廉银直乐,够买十车皮货了!可真到了兰州才发现,冬天买炭、夏天买药、招待同僚,哪样不得花钱?到最后,还得靠下属送点‘土特产’。” 所谓“土特产”,就是变相的陋规。 朝廷以为给了养廉银就能杜绝贪腐,却忘了当合法收入仍不够用,官员自然会去捞灰色收入。 两江总督的陋规多,是因为富;陕甘的陋规少,是因为穷,但穷地方也有穷地方的“捞法”,比如茶马的“手续费”、边贸的“过秤钱”。 乾隆三十年,杨应琚把二万两养廉银分成几份。 一半存进钱庄,一半给兰州府修城墙,剩下两千两托人捎回福建老家。 他在家书里写:“陕甘虽穷,皇上心里有数。这二万两,是体面,也是鞭子,得对得起这‘陕甘总督’的官印。” 养廉银的高低,从来不是简单的“富省多、穷省少”。 它是朝廷的权衡术,给边疆要员多些,是补偿辛苦,给富庶地方少些,是防止贪婪。 可无论数目多少,合法收入永远填不满权力的欲望。 这才是清代吏治最深刻的注脚。 如今再看这段历史,陕甘总督的二万两养廉银,像面镜子,照出了大清官场的复杂。 主要信源:(《清史稿·食货志》《雍正朝起居注》)