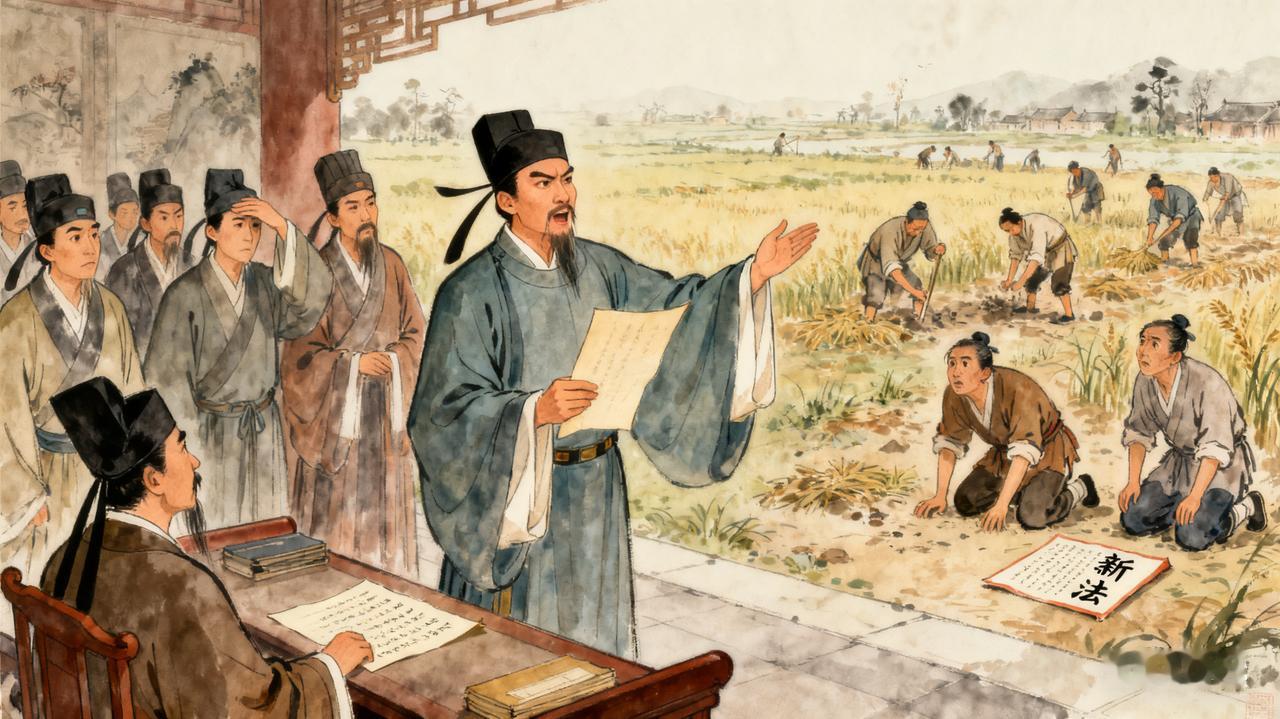

为啥王安石当不了好领导?蒙哥马利早把人看透了 如果你在职场里遇过这种领导——自己天天加班到后半夜,也逼得全部门跟着熬;觉得自己想到的法子全是最优解,下属做不到就是偷懒耍滑,那你可得好好琢磨琢磨蒙哥马利的“四等人”论,这老爷子早把“谁适合当领导”这事说透了。 蒙哥马利把人分成四类,最颠覆认知的就是排序:第一等是聪明懒惰的,能当指挥官;第二等是聪明勤奋的,只能做参谋。为啥勤奋反倒成了“二等命”?看看王安石就懂了,这位北宋大才子,论聪明,写诗变法样样拿得出手;论勤奋,为了推新法连觉都舍不得多睡,可最后呢?好好的变法搞成了灾难,百姓怨声载道,朝堂鸡飞狗跳。 历史课本里总说王安石败在保守派打压,可真掰开揉碎了看,问题恰恰出在他“聪明又勤奋”的性格里。这种人眼里,做事只有“快、省、见效”三个标准,还总把自己的节奏当成所有人的底线。他觉得贷款给农民是好事,就不管农户要不要、还不还得起;他觉得催收赋税是为了国家,就容不得百姓有半点拖延,动不动就扣上“刁民”的帽子。就像《水浒传》里的杨志,明明有本事,也肯卖力,可眼里只有“任务”没有“人”,逼得手下忍无可忍,最后把生辰纲给劫了——王安石的变法,其实就是把全天下的百姓都当成了“必须听话的手下”。 放到现在职场,这种人当领导的例子更是一抓一大把。部门总监自己卷成陀螺,整个部门就得陪着熬夜;他觉得“这个方案三天能搞定”,就不管下属手里还有多少活,做不完就是“态度有问题”。为啥会这样?因为聪明又勤奋的人,太相信“努力能解决一切”,却忘了团队里的人有不同的节奏、不同的能力,更忘了“权力没监督,就会变成压迫”。他们把“勤奋”当成了标尺,最后却用这把标尺,把团队里的人都逼得喘不过气。 那第一等的“聪明又懒”的领导,到底好在哪?懒不是真的躺平,而是不瞎折腾——他们知道自己要什么结果,但不会逼着所有人跟自己一样“苦熬”。就像一个聪明的老板,不会天天盯着员工有没有加班,而是看最终的业绩;不会把自己的想法硬塞给下属,而是给大家留够发挥的空间。这种“懒”里藏着宽容,下属不用怕“做得慢了被骂”,反而能沉下心把事做好。 当然,光有“懒领导”也不行,还得有“勤奋参谋”盯着。领导懒,容易掉链子,这时候聪明又勤奋的参谋就能补上来——提醒领导别忘关键节点,帮领导把方案里的漏洞堵上,却不越权去管下属。就像当年要是有个靠谱的参谋,能拉住王安石,劝他“慢点干,先看看百姓的反应再说”,或许新法就不会落得那样怨声载道的下场。 说到底,当领导不是比谁更勤奋、谁更聪明,而是比谁更懂“容人”“控节奏”。聪明又勤奋的人,适合做“把事做细”的执行者;而聪明又懒的人,才适合做“把方向定对”的掌舵者。毕竟,一个团队要的是“走得远”,不是“一时走得快”;要的是所有人愿意跟着干,不是所有人被逼着干——这点,不管是千年前的王安石,还是现在的职场人,都得好好想明白。 配图系AI生成