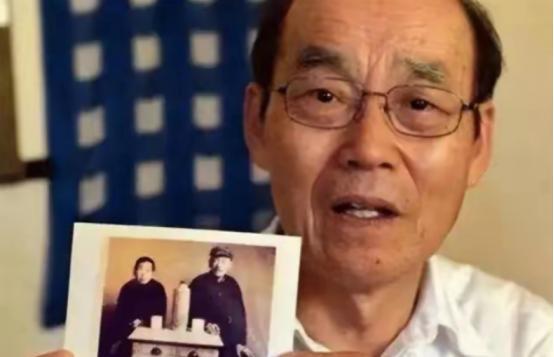

1994年,在被中国收养近50年后,日本遗孤赵连栋在踏上日本国土之后,再也没有给养母打过一个电话,养母不慎摔成重伤,他也拒绝回国探望。 2001年冬,哈尔滨的气温骤降,李秀荣在擦窗户时意外摔倒,导致脑出血,最终半身瘫痪,住进病房后,她的身体一天不如一天,话语也变得断断续续。 可不论什么时候,她始终紧握着一张旧照片,那是赵连栋在1994年赴日时与她在机场的合影。 “连栋快该回来了吧?”这是她在病中反复念叨的唯一一句话,她等待的不是医药带来的奇迹,而是那个离开多年的养子重新出现在眼前。 可赵连栋在得知养母病情后,并没有选择回国探望,他在电话中冷冷表示自己已经在日本定居,不想再被打扰,病房内外,等待与冷漠形成了最残酷的对比。 时间倒回到1945年,那一年冬天,铁路工人赵凤祥在轨道旁发现了一个三岁的孩子,孩子裹着破旧的和服,满脸冻伤,已经奄奄一息。 赵凤祥把他带回家,本想临时照料一下,但妻子李秀荣看到孩子时却下了决心:留下,当时,周围人都知道这孩子是日本遗孤,父母在战乱中消失,他的身份引来无数质疑。 有人说收养他就是“养日本鬼子”,有人劝李秀荣不要自找麻烦,面对这些劝说,李秀荣始终坚持:“孩子没错,不能眼睁睁看着他死在街头。” 她的固执很快付出了代价,在一次街坊冲突中,李秀荣挺身而出护住赵连栋,却因推搡而导致流产,从此再也没有了做母亲的机会。 但她没有后悔,把全部的母爱都倾注在赵连栋身上,赵连栋的成长伴随着冷眼与指责,他混血的面孔格外显眼,常常被同龄孩子追着骂“小日本”,甚至被石头砸伤。 每一次,李秀荣都挡在他前面,用自己的身躯为他扛下所有恶意,在生活里,她把能给的全都给了赵连栋。 新衣服总是先为他准备,自己却常穿打着补丁的旧衣裳,逢年过节,她总想办法让饭桌上有几道荤菜,只为了让孩子能和别的孩子一样拥有完整的成长记忆。 赵连栋渐渐长大,明白了养母的辛苦,也学会体贴。他下班后总要为李秀荣捶背,陪她聊天,婚后,他仍选择与养母住在一起,街坊们看在眼里,都说赵连栋懂得感恩。 真正的裂痕出现在1990年代初,随着中日邦交不断加深,日本政府开始帮助遗孤寻亲,赵连栋在媒体上看到相关消息,第一次向李秀荣提出想要寻找亲生父母。 这句话让李秀荣心头一沉,她担心多年来的付出会因血缘而被替代,但她还是选择了支持:“去找吧,找到也别忘了家。” 1993年,赵连栋第一次赴日未能找到亲人,回国后对李秀荣的依赖反而更深,可一年后,他再次启程,并在电话中传来消息:他找到了生父,而且对方希望他留在日本生活。 临行前,他一再保证会回来,李秀荣拉着他的手,泪眼婆娑,她不知道赵连栋当时办理的是永久居留签证,已经暗暗决定不再回头。 1998年,李秀荣托同乡带信过去,对方回来后却转述了一句令人心碎的话:“他改了日本名字,说自己已经是日本人,不想再提中国的事。” 李秀荣听后躲在屋里哭了一夜,但第二天仍旧对邻居说:“他可能太忙了,没顾上。”这种自我安慰,她维持了好几年。 2001年,李秀荣摔倒后瘫痪,邻居们合力凑钱送她去医院,又尝试通过各种渠道联系赵连栋,最终找到的是赵连栋的女儿,但回应只有一句冷漠的话:“他不会中文了,也不会回国。” 此后,李秀荣日渐消瘦,身体彻底衰败,她握着旧照片度过了最后的岁月,眼神始终望向门口,2005年,她在病床上离世,嘴里最后吐出的还是那句话:“连栋该回来了吧。” 李秀荣用半生的牺牲换来一个孩子的成长,她忍受流言蜚语,承受失去亲生孩子的痛苦,只为了让赵连栋能够平安,她的善良与执着感动了周围的邻居,也让人们至今难以忘怀。 但赵连栋选择了背弃,他回到日本,拥抱了血缘,却拒绝了养育之恩,这段撕裂的母子缘最终留给世人的,是深深的遗憾与叹息。 (主要信源:生活报|《侵华日军遗孤回国后拒绝探望患病中国养母》)