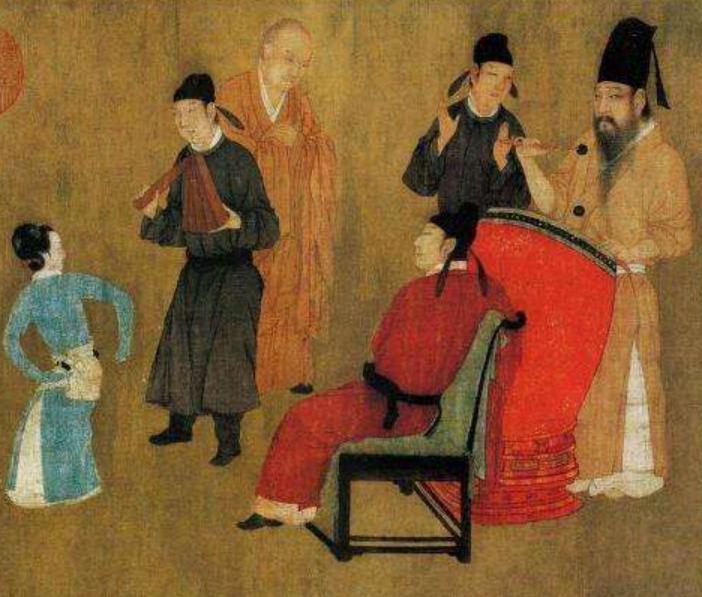

古代太监为何甘愿进宫?他们不在乎家族传承吗? 在紫禁城那层层叠叠的红墙后,藏着多少断裂的家谱和无声的叹息。那些少年为何自愿走上净身之路,抛却传宗接代的古训?是权势的诱惑,还是贫困的逼迫? 封建社会里,家族血脉就是一切,子孙满堂才算家业兴旺。皇室更讲究这个,皇帝没儿子,朝堂就乱套,国家根基晃荡。史书上,周代就有寺人,掌内廷杂务,多是战俘或穷苦人。秦始皇统一后,严禁后宫生私子,用阉人侍奉,就是防血统不纯。汉代光武帝刘秀推内侍郎官,专选净身男子,取代世家子弟,皇帝好掌控。明清时,宦官队伍上万,管洒扫传诏采办。家族传承这么重,为什么还有人进宫?穷苦人家没辙。父母几经盘算,把十岁左右的儿子送去净身房,图个宫中俸禄,能荫庇全家。田地官职跟着来,断一个人的后,保全一家老小。在乱世,这算得上无奈的出路。 而净身这事儿,听着就渗人。殷商时已有痕迹,一开始全切,风险大,九成九死翘翘。秦汉摸索出门道,成人一刀切,童子用绳勒或捏爆,避开要害。术后塞麦管止血,涂草药,权宜之计。明代天顺年间,湖广贵州镇守宦官阮让镇压东苗叛乱,抓一千五百六十五名苗族幼童,全送净身。防护差,两月内三百二十九人感染死掉,死亡率近两成。阮让这人,手黑心狠,为皇命扩充宦官队伍,不顾人命。剩下活下来的,伤口愈合后带上切下的“宝物”,浸药酒或炸油保存,系腰间当凭证。入宫验宝,高下定升迁,丢了宝就没戏。太监无后,本就违“不孝”大条,留宝物算补全身份。北京有“刀子匠”世家,专干这行,手艺高低关生死。清代技术进步,死亡率降到五成以下,但代价依旧沉重。术后百日,卧床不起,稍动就痛,遗症一辈子缠着。 进宫后,太监日子也不好过。起初干杂役,寅时起,巡视长廊,冬冷夏热。皇帝召见,跪叩青砖,递茶更衣,手脚利索。宫规严,违者杖责流放。皇帝信重他们,因为无家累,全心效忠。汉末十常侍把持朝政,明末魏忠贤操控阁臣,都是靠这点。阮让事件后,那些苗族童子入宫,渐近身侍奉,传诏写字,宴饮端盘。家族在外盼信,求恩旨换田产或子弟谋职。明初朱元璋用宦官当礼物送后妃,皇帝倚赖他们忠心。但阮让这类人,专权祸国,民间恨之入骨。宦官无室家,认养子充门面,净身男子入宫,各衙门拉走姣好者。明王府也私招阉人,违法却屡禁不止,国家想管,亲王总钻空子。 这制度表面保帝王血统纯净,实际逼穷人自残。家族传承断了,太监晚年多病,步履不便,饮食清淡。汉唐宋明,宦祸不断,社稷遭累。阮让阉割一千五百六十五童子,死三百二十九,暴露手术残酷。穷家送子进宫,换来亲族温饱,值不值?封建专制下,民生苦,底层无路。太监舍身,博一线生机,却成权力工具。明清小说话本里,写他们转世受报,警示世人。