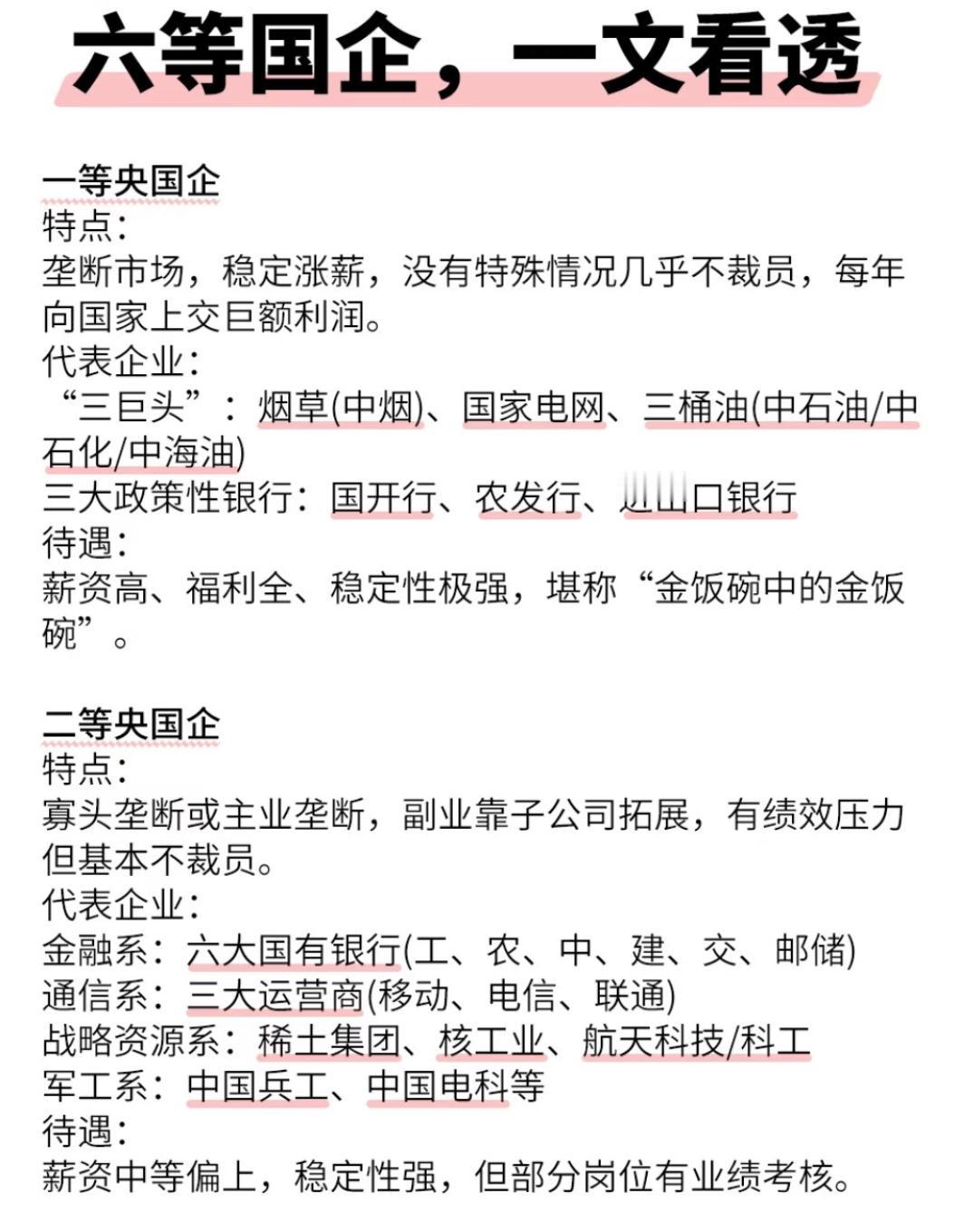

国企改制迷局:公共资源如何划出私产边界 一场持续十余年的股权争议,正揭开国企改革最深层的制度悖论。2009年联想控股29%股权通过北交所完成转让,表面遵循了挂牌交易、审计评估等法定程序,却始终难以消除公众对国资定价机制的质疑。这场交易像一面多棱镜,折射出市场化改制与公共权益之间的永恒张力。 当年中科院计算所的500平米实验室里,靠着国家划拨的130万资金起步的科研项目,最终成长为横跨全球的科技巨头。这种由国家孵化器培育的企业,其成长轨迹上刻满了公共资源的印记——不仅是创始资金,还包括政策倾斜、技术积累和市场准入特权。当企业进入收获期,原始投入的估值模型成为关键争议点。有观点认为,若仅按初始投入资金核算国资价值,无异于将数十年政策红利与技术积淀归零。 联想的发展路径颇具代表性:从代理国外品牌到收购IBM个人电脑业务,展现的是卓越的商业运营能力。但这种模式也引发思考——当企业更依赖商业智慧而非核心技术突破时,应当如何衡量各类要素的贡献度?管理层才能与国有资源投入,究竟孰轻孰重? 更深层的问题在于改制透明度的缺失。虽然交易程序符合规定,但公众对评估方法、竞价过程等细节知之甚少。这种信息不对称放大了信任危机,使任何合规操作都难免遭受道德审视。国企改制不仅是产权转移的技术操作,更是公共信任的重构过程。 当前需要构建更精细化的国资价值评估体系,应当综合考虑原始投入、政策扶持、垄断特权等隐性价值。同时需要建立改制收益的回流机制,让全民共享企业发展成果。毕竟,国企改制的终极目的不是创造富豪,而是优化资源配置以实现社会福祉最大化。 这场争论早已超越个案范畴,触及社会主义市场经济的核心命题:在激发企业活力的同时,如何守护公共资产的本质属性?当商业逻辑与公共利益产生摩擦时,制度设计应当如何权衡?期待您在下方的真知灼见。联想 国企改革 国企市场化转型 国企竞争分析 联想企业 国企资产 联想战略