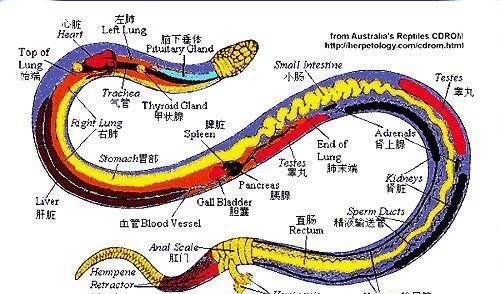

[中国赞]打蛇不打头!很多人都不懂,野外遇到蛇千万别打头,这有可能会让自己陷入陷阱,其实蛇身上有个致命弱点,掌握住后就能让它乖乖听话…… (信源:新浪新闻——多人都不懂,野外遇到蛇千万别打头……) 湖南深山的清晨,一位村民扛着柴刀往林子走,刚拨开一丛半人高的茅草,就见一条一米多长的毒蛇蜷在地上,蛇头微微抬起,粉舌快速吞吐着,发出 “嘶嘶” 的警告声。 村民吓得手一抖,柴刀 “哐当” 落地又赶紧捡起,想都没想就朝着蛇头砍去 —— 可蛇只是歪了歪脑袋,反而猛地窜起,一口咬在他裸露的脚踝上。幸好同行的人及时找来绳子扎紧他的腿,送医打了抗蛇毒血清才脱险。 很多人不知道,野外遇蛇 “打头” 竟是致命误区,蛇早有个 “命门” 藏在身上,老辈人常说的 “打蛇打七寸”,才是真正能救命的妙招。 蛇之所以让人防不胜防,全因它的 “冷血特性” 和 “灵活身段”。没有四肢的它,能贴着地面左扭右拐地快速爬行,阴暗潮湿的树林、溪边的乱石堆、田埂边的草丛,都是它的藏身地,往往人走到跟前才会发现。 更让人忌惮的是毒蛇 —— 毒素一旦通过毒牙注入人体,短时间内没解药就可能引发休克,可即便如此,蛇也不是无懈可击。 它的身体结构简单得像根 “长肉条”,所有重要脏器都集中在前半段,而 “七寸” 就是心脏所在的核心位置,只要精准击中,基本能一击让它失去行动力。 可大多数人遇到蛇,第一反应都是 “打蛇头”,觉得蛇头是攻击源头,砸烂了就安全了。其实这恰恰是最危险的做法:蛇头虽然是 “攻击器官”,却异常坚硬灵活,柴刀、木棍这类工具很难一下造成致命伤,反而会彻底激怒蛇。 要么它会变得更加狂躁,爬行速度比平时快一倍,疯狂反扑;要么会假装 “昏迷” 装死,等你以为安全了,想凑过去查看或挑走它时,它突然抬头咬你一口。 之前浙江就有位驴友,在山间遇到一条小毒蛇,用登山杖把蛇头打晕后,伸手想把蛇拎到路边,结果蛇突然 “复活”,一口咬在他的手腕上,幸好他随身带了急救包,才没耽误送医时间。 真正懂蛇的人,从不与蛇“正面硬刚”。老辈人说的“打蛇打七寸”并非随口俗语,“七寸”不是固定的,而是按蛇的体长算比例。 两米长的大蛇,从蛇头往后半米左右是七寸;像湖南村民遇到的一米短蛇,从头部往后25厘米处是心脏准确位置。 捕蛇老手有诀窍:不等蛇摆出攻击架势再动手,因为蛇头弯曲扭转时不好瞄准,要趁它没反应过来,如蛇贴地爬行、注意力在周围动静时,用棍子或石头猛砸七寸,不给它反击机会。 当然,最好的应对方式是“不相遇、不冲突”。去山林、溪边等蛇常出没处,要穿长裤、长袜和高帮鞋,避免脚踝、小腿暴露;走路时拿登山杖或树枝敲打路边草丛,蛇对震动敏感,听到动静会提前溜走,即“打草惊蛇”。 若真与蛇“脸对脸”,别慌着跑,人跑动会让蛇觉得是“猎物”而追咬。正确做法是:盯着蛇的动作,慢慢后退至三五米安全距离,再绕路离开,离开前观察周围草丛和石头缝,以防有其他蛇藏匿。 有人疑惑,蛇这么危险,为何不全民捕猎将其消灭。其实,蛇是“隐形的庄稼保护者”,田鼠是其主要食物,一只成年蛇一年能吃百只田鼠。 若没了蛇,田鼠会疯狂繁殖,啃食庄稼、传播疾病,麻烦更大。而且,蛇体温随环境变化,用热成像仪也难区分它和周围石头、枯草,“全民捕猎”不现实,还会打破生态平衡。 这些年,类似 “打蛇头反被咬” 的案例屡见不鲜,大多是因为人们对蛇的习性不了解,一慌就乱了手脚。 其实野外遇蛇不可怕,关键是别犯 “打头” 的错:先做好预防,穿对衣服、用工具探路;遇到蛇先退再绕,不主动招惹;万不得已要动手,就找准七寸狠击 —— 这既是保护自己,也是给蛇留一条生路。 毕竟咱们去野外是为了亲近自然,不是跟蛇 “拼命”,保护好自己的同时,也给这些生灵留些生存空间,才是人与自然最好的相处之道。 记住,野外遇到蛇,别慌别乱别打头,老辈人传下来的 “七寸秘诀”,才是既安全又稳妥的办法。与其靠蛮力对抗,不如靠智慧避险,这才是真正的 “保命之道”。