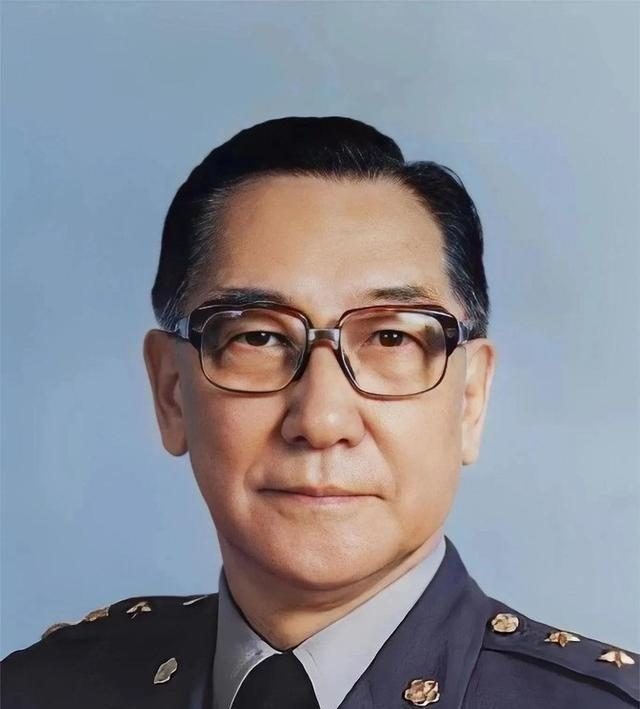

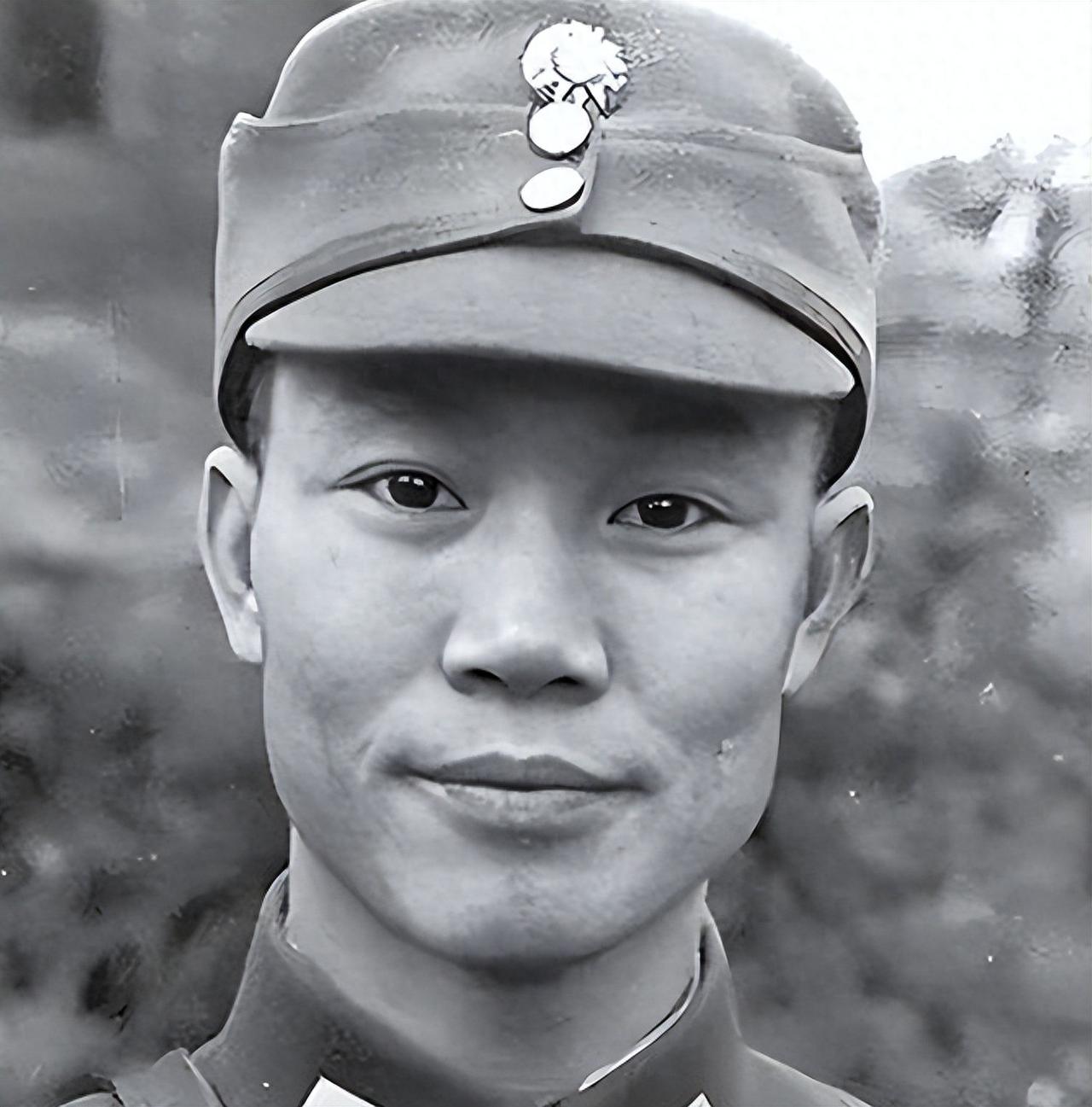

1962年,看守张学良长达25年的刘乙光终于得到了调任的命令,恢复了“自由”。在离别前张学良亲自与他合影,这让刘乙光非常震惊,因为在这25年的看守过程中,他没少虐待张学良! 1962年。那年,张学良已经61岁了,被软禁的日子,比他意气风发的岁月还要长。刘乙光呢,也从一个年轻精干的小伙子,变成了64岁的糟老头子,鬓角都白了。他接到了调任的命令,这25年的看守生涯,终于画上了句号。那天,告别宴上,气氛有点怪。按理说,张学良应该高兴啊,天天盯着自己的“牢头”终于走了。但张学良却亲自举杯,对众人说:“刘乙光是我的仇人,也是我的恩人。” 这到底是怎么回事?一个人能把另一个人的恨和情,都装进一个盒子里,这得经历多少事儿? 咱们先说说这个“仇”字。 1936年,西安事变之后,张学良护送蒋介石回南京,这一去,就把自己给“搭”进去了。蒋介石嘴上说着“兄弟情义”,转身就下了幽禁的命令。这差事,交给了戴笠。戴笠在军统里挑来挑去,最后相中了刘乙光。刘乙光是黄埔四期毕业的,枪法好,为人实在,关键是,能熬。戴笠看人准,他知道,这看守张学良的活儿,不是一天两天,得能坐得住,耐得住寂寞。刘乙光接受命令的时候,心里肯定也是忐忑的。毕竟,张学良可是曾经的少帅,大名鼎鼎,谁知道将来风云怎么变? 可日子久了,这种敬畏和小心,就被权力给消磨了。刚开始,刘乙光对张学良还算客气,但随着时间推移,张学良复出的希望越来越渺茫,刘乙光心里的那份“敬畏”也就变成了不耐烦。他开始行使手中的权力,越来越随意,甚至有点变本加厉。 最让张学良窝火的,就是刘乙光的“小动作”。你得知道,被软禁的人,最盼望的就是外界的消息和亲友的慰问。可刘乙光经常扣下给张学良的物资。宋美龄心地善良,偶尔会托人送点东西,吃的用的都有。可这些东西,经常会莫名其妙地“丢失”。谁拿了?大家都心知肚明。刘乙光还特别喜欢截留亲友的来信和礼物,让张学良和外界的联系几乎断绝。 权力这东西,太容易让人上瘾了。刘乙光在管张学良的日常,简直就像管一个犯人。他家里人也跟着搬了进来,吵吵闹闹的。张学良和赵四小姐原本就心情不好,还要面对这种嘈杂。赵四小姐原本是富家千金,跟着张学良受了这么多苦,心里本来就憋屈,现在连个安静的住处都不能保证,那种窝火和怨气,可想而知。 1947年,张学良实在忍不了了。他借着张治中来看望的机会,偷偷地让人带话给蒋介石和宋美龄,说自己就两个心愿:一是恢复自由,二是能不能别再和刘乙光一家人住在一起了。这事儿一闹,连宋美龄都觉得有点过分。要知道,当初张学良护送蒋介石回南京,宋美龄和宋子文可是拍着胸脯保证他的人身安全。现在张学良被关得这么惨,她脸上也挂不住。这事儿最后捅到了蒋经国那儿,这才有了后来的调任。 这25年里,刘乙光用各种小手段折磨张学良,这笔账,张学良心里肯定记着。所以说他是“仇人”,一点都不夸张。 但奇怪的是,张学良又说他是“恩人”。这又怎么说呢? 要解释这个“恩”字,咱们得把时间往回倒,回到1941年。 那年,张学良被软禁在贵州修文阳明洞。一天晚上,他突发急性阑尾炎。军统有规矩,张学良生病,必须由指定的医生来诊治。可是,当时人都不在身边,病情紧急,一分钟也耽搁不得。如果刘乙光按照规矩,死守着不放人,那张学良很可能就没命了。 可是,刘乙光这次没有死板。他知道事情的严重性,立刻去找了时任贵州省主席的吴鼎昌。他向吴鼎昌说明情况,请求特事特办,赶紧把张学良送到贵阳的医院进行手术。为了保证万无一失,他甚至把整个医院都包了下来。手术只用了不到40分钟,张学良的命保住了。 这事儿,张学良一辈子都记着。他后来回忆说,如果当时刘乙光稍微犹豫一下,或者非要等指定的医生来,他可能就没命了。这救命之恩,比任何东西都重。 其实,这俩人相处了25年,早就不是简单的看守和被看守的关系了。他们俩就像是一对特殊的“老朋友”,彼此都看透了对方的底。张学良知道刘乙光的难处,知道他只是个执行命令的人,他的苛刻,很大程度上是因为他自己心里的恐惧和不安。而刘乙光也知道,张学良不是那种会无缘无故闹事的人,他俩之间,早就形成了某种心照不宣的默契。 刘乙光走后,张学良的心情,用“如释重负”来形容,再恰当不过。他终于可以不用再面对那个冷脸、多疑的看守了。可是,时间久了,他反而会怀念起那段日子。人就是这么奇怪,你讨厌一个人,可当他从你的生活中彻底消失后,你又会觉得少了点什么。 刘乙光晚年过得很普通,没有了权力,也没有了往日的风光。他病逝的时候,消息没几个人知道。张学良听闻后,也没有多说什么,只是轻轻地叹了口气,说:“他这个人,还是怀念的。”