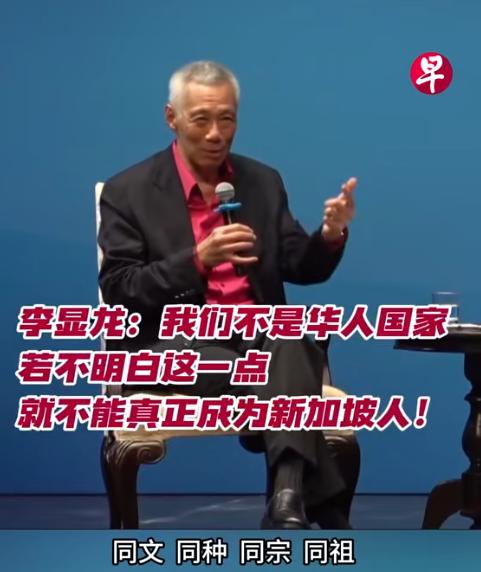

一位新加坡华人终于说了实话,他说:在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反 很多人有个思维定势,觉得一个国家华人占了绝大多数,那它肯定跟中国天然亲近。但这个想法要是套在新加坡身上,那可就大错特错了。 新加坡华人的身份认同,压根就不是自然长成的,而是一项持续了几十年的精密“国家工程”的产物,它背后有一套严密的公式,目的只有一个:活下去。 从建国第一天起,新加坡的顶层设计者就没打算让国民身份野蛮生长。李光耀当时就定下了调子,要亲手重塑所有人的身份。 目标非常明确:你首先得是个“新加坡人”,然后才是你的族裔。这套蓝图的核心,就是系统性地剥离血缘和种族标签,换上统一的、只效忠于国家的公民身份。 后来李显龙也反复强调,新加坡是个多元种族的国家,绝不是什么华人国家。官方刻意淡化“同文同种”这种概念,就是怕这个多民族社会因为内斗而散架。 这套顶层设计下来,新加坡华人的第一效忠对象永远是新加坡,而不是任何海外的“同宗之国”。 语言,就是实现这个目标最锋利的一把手术刀。英语被推上了核心地位,成了工作和跨族群交流的唯一标准。 这不光是为了跟国际接轨,更深层的目的是创造一个文化上的中立地带。双语政策听起来很美,但实际效果是巧妙地削弱了华语在社会上的主导性。 结果就是,90后、00后这些新生代,张口就是英语,中文反倒成了磕磕巴巴的第二语言,顶多是父母逼着学点,好歹别忘了本。 他们的生活方式和思想,深受西方文化影响,华人传统正在快速淡化。只有老一辈人,脑子里还存着对中国那种“根”和血脉的记忆。 这种文化上的疏离,直接体现在年轻人对中国的认知上。在他们眼里,中国可能就是个“东西便宜”的购物天堂,至于中国的宏观发展是好是坏,他们普遍不怎么关心。 到了国际舞台上,新加坡的行为模式更像一套冰冷的生存算法,里面完全没有“族裔情感”这个变量。 作为一个小国,它最关心的只有两件事:生存和发展。它夹在中美两个大国之间,玩的是极限平衡。一方面,跟美国有深度的军事合作;另一方面,又跟中国这个最大的贸易伙伴关系紧密。 数据很能说明问题。新加坡连续多年是中国在东盟的重要贸易伙伴。到了2022年,它甚至超过日本,成了中国累计最大的外资来源国。 2024年,两国双向新增投资额都超过了百亿美元。这种情况下,你让它怎么选边站?所以新加坡官方的表态总是滴水不漏,坚持一个中国原则,但又始终把互利合作挂在嘴边,绝不谈感情。 最妙的一招,其实是在新加坡内部。占了总人口七成的华人群体,按理说应该在文化和政治上占绝对主导吧?事实恰恰相反。 政府通过精密的制度设计,硬是把这个多数群体,当成多元社会里的一个“普通成员”来管理。 比如,马来族被赋予了“原住民族”的特殊政治身份,在教育、住房等政策上都能得到明确的倾斜和支持。 这种“反向调节”确保了华人群体没办法利用人口优势形成霸权,从根子上就铲除了“大中华主义”滋生的土壤。 所以你看,新加坡华人的身份认同,根本不是什么血缘决定的自然结果。它是一项通过顶层蓝图、文化工具、外交算法和内部分配机制协同运作的浩大工程。 如果今天还有人想用“同文同种”的旧眼光去理解新加坡,那注定是看不懂它的。 参考资料:“峇峇回来了”系列活动传续新加坡华人情缘.--2025-05-28 10:15·环球网