这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门...... 事情要从更早说起,1949年之后北京要成为新中国的首都,一座古老帝都,如何适应一个崭新国家的发展需求?这个问题,摆在所有人面前。 核心争议就是:老城墙、老城门,还要不要? 当时形成了两派意见,一派以梁思成、林徽因为代表,他们是顶尖的建筑学家,力主“保留”。 他们构想了一个“新旧分开”的北京城:完整保留紫禁城和老城墙,将其作为一个巨大的“历史博物馆”。 新的行政中心则向西郊发展,比如五棵松一带,这样既能保护千年古都的风貌,又不妨碍现代化建设。 梁思成甚至画好了规划图,他激动地解释:“城墙上面,可以建成全世界独一无二的‘环城公园’,上面能跑车,下面能走人,这是老祖宗留给我们的无价之宝!” 另一派则以郭沫若等人为代表,认为城墙是“封建的城墙”,是阻碍城市交通和发展的“枷锁”,他们主张拆除为建设“社会主义新首都”让路。 郭沫若曾公开表示:“城墙的存废是小事,新北京的建设是大事。” 两方意见截然相反,最终需要最高决策层来拍板。 据一些档案和当事人回忆,当时的北京市领导更倾向于拆除。 原因很现实:拆掉城墙城门,能获得大量砖石木料,用于建设新楼,省钱省料再加上城墙确实阻碍交通,城内城外沟通极不方便。 一位干部曾对梁思成说:“您那个方案好是好,但太理想了,新区建设要花多少钱?多少时间?我们等不起,国家现在困难。” 林徽因同样激烈,她当面质问当时北京市的负责人:“你们真就把古董拆了,将来子孙后代骂我们这些人无能、无知!” 但大势难挡,1953年左安门被拆,拉开了大规模拆除的序幕。 病榻上的林徽因得知消息,愤慨地说出那句被广泛引用的话:“你们今天拆的是真古董,有一天,你们后悔了,就只能盖假古董!” 这话,一语成谶,最让梁思成痛彻心扉的,是西直门的命运。 西直门是北京内城九大古城门之一,规模宏大,结构精巧,1969年为修建地铁,拆除西直门箭楼时,工人们在包砌的砖墙内,意外发现了一个惊人秘密,里面完整地包裹着元朝的和义门瓮城城门。 那是元代城楼的珍贵遗存,沉睡了数百年,重见天日之时,即是永别之日。 考古人员进行了紧急绘图和拍照后,这个极具历史价值的元代城门,还是随着西直门一起,彻底消失了。 从1950年代开始,北京的外城城墙、内城城墙先后被大部拆除,安定门、阜成门、东直门……一座座巍峨的城门化作砖石瓦砾,取而代之的是不断拓宽的马路、拔地而起的楼房和地下呼啸而过的地铁。 梁思成和林徽因输了,林徽因于1955年含憾离世,梁思成则在后来的岁月里,沉默地看着这一切发生。 据说他晚年很少再主动谈起城墙城门。 时间快进到今天,当人们在复建的永定门城楼下拍照,在仿古的前门大街购物,在元大都城墙遗址公园散步时,总会有人提起那段往事,提起那对夫妇。 历史没有如果,但人们总会忍不住去想:如果当年,选择了梁思成的方案,今天的北京,会不会是另一番景象?一座拥有完整古城墙和现代化新区、古今辉映的独一无二的伟大城市? 这个问题的答案,永远埋在了那些消失的砖石之下。 梁思成和林徽因的远见,不在于他们阻挡了拆除,而在于他们早在半个多世纪前,就预见了后来的遗憾,他们的坚持为后世留下了一份关于敬畏历史、珍惜文化的警示录。 对此您有什么看法,可以在评论区留言讨论!!! 主要信源:(凤凰网——若是梁思成,他必定会坐在西直门城楼下哭泣)

彼得

郭拆城门挖古墓,伪专家

腾讯王卡 回复 09-23 14:16

网络上郭沫若的口碑极低,骂他的人更是数不胜数,为何看不到他的后代没有人出来发声为其父辩解呢?

用户24xxx40 回复 09-23 13:41

最后还得性病死了

木木木森林

不为别的,因为林徽因,梁思成赞成的,郭沫若就反对,和学术一点关系都没有

寻找香雪海 回复 青枫 09-23 18:27

嫉妒

青枫 回复 09-23 14:45

仇人?

上善若水

建议专家把郭的坟墓挖出来研究研究

用户14xxx37 回复 湖泊居士 09-23 11:27

也要挖出来研究

湖泊居士 回复 09-23 11:05

他是火化的,骨灰在山西的梯田里😊

Tony

鲁迅:远看一条狗,近看郭沫若先生[滑稽笑]

田舒娴 回复 09-24 11:32

不要侮辱狗吧。狗是人类最忠诚的朋友

用户92xxx13 回复 09-24 11:00

没有先生

壮志凌云

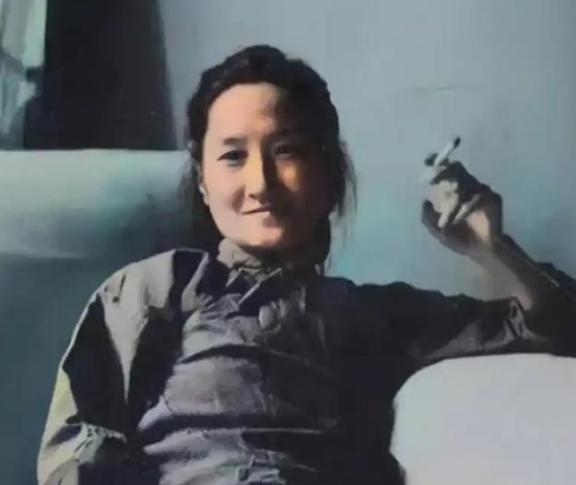

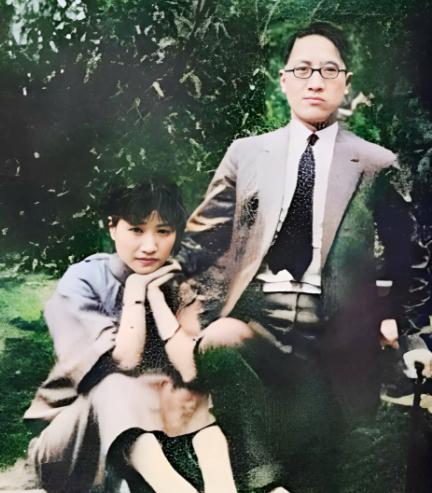

梁、林、远见卓识,中国知识分子的精英。最美人间四月天!

刺蝟愛上玫瑰 回复 09-24 08:59

幸好锤子摩没得逞

云霞耀天 回复 10-13 11:09

才子配佳人![点赞][点赞][点赞]

卧龙

千古罪人郭沫若,给郭姓氏族丢大脸

脚踏东京湾的食铁兽

病榻上的林徽因得知消息,愤慨地说出那句被广泛引用的话:“你们今天拆的是真古董,有一天,你们后悔了,就只能盖假古董! 如今林先生话已成真 全国各地假古建筑遍地都是

双飞燕 回复 09-24 06:35

假古董时间久了也成真古董了

脚踏东京湾的食铁兽 回复 双飞燕 09-24 14:35

年代不同吧!!!

用户10xxx84

在这件事情上郭是对的

三峡人家 回复 09-23 09:15

对个锤子

往事 回复 09-23 11:37

拆真的建假的还对?

火星农民工叔叔马丁

主要是古代中国城市的布局太落后太原始,和现代城市根本不兼容,不重建是不行的,其实西方也一样,比如法国巴黎,我们现在看到的其实是在拿破仑三世时期进行了大规模改建后的结果,早就面目全非了,伦敦也是一样。

風泠_lin 回复 09-23 18:45

北京老城核心格局保留下来就行,而且也不大,新城和现代化有的是空间发挥,这样,北京绝对是世界东方独一档的存在

北海巨妖 回复 09-23 19:22

西安,南京,洛阳市区里的城门,城楼城墙,现在还在继续复建,影响城市哪里发展了??地面不能走人?还是下面不能通过地铁了?

森屿迷离

郭沫若就是个伪君子,败家子,果然让后人戳脊梁骨

广结善缘

不同的历史时期有不同的看法,北京城最精髓的就是故宫,这个没有拆就可以了,不然全部都是古董,也不稀罕了

用户10xxx92 回复 09-24 00:00

现在去西安旅游,大家逛的是高新区还是老城区?

用户10xxx00 回复 10-16 22:40

是,看问题不能脱离时代背景。

qq

不拆就是一堆破庙

小熊猫 回复 用户10xxx59 09-23 10:32

留一点做个纪念就行了。清朝古建筑就是破烂,有啥好留的

用户10xxx59 回复 09-23 09:04

要不,你去把全国的古城墙都挖了?

__我是锦瑟_她是华年_

铁骨铮铮郭沫若,冰清玉洁苍井空

用户10xxx45 回复 09-27 13:52

白色恐怖最盛火线入党,风口浪尖参加南昌起义,国内抗战艰苦时期回国抗战并在隐蔽战线工作 20 余载,这还不够?

Wx名字生成器 回复 09-24 19:03

横批:有点意思

用户10xxx91

保留下来多好

闲来无事遛遛狗 回复 09-23 10:47

当时,不光是北京有古城墙,下面的各级大中小城市很多都有城墙,我们这边有些大的村庄当年都有土围子,民国时期土匪多

机遇到你 回复 闲来无事遛遛狗 11-18 20:42

北京都不拆,下面省市都是有自己的古城,说白了发展就得建新城留老城,有那些钱建新城吗?现在的人只知道北京城,都不知道像你说的下面各省市都有城墙

用户43xxx59

被鲁迅骂过的人,应该好不到哪里去

用户10xxx45 回复 09-27 13:43

鲁迅自己还辟谣过,并没有说过这句

光耀太阳 回复 09-26 09:24

鲁迅骂过蒋介石吗 骂过日本人吗[滑稽笑][滑稽笑]

用户95xxx54

郭沫若就是个成事不足败事有余的家伙

阳光 回复 09-28 18:37

他比没读书的人还无知

用户10xxx51

不是完全保留旧城就一定是有远见。

king 回复 09-23 11:38

远见解不了近忧

沧海一粟 回复 09-27 00:31

八国联军有远见吗?

悲グ落↓

没有对错,主张不同,真保留一堆历史遗迹,以后各种都不方便

用户17xxx79 回复 09-23 16:19

照你这么说,是不是把长城也拆了?

悲グ落↓ 回复 用户17xxx79 09-25 09:56

从古到今历史遗迹多了去了,要是都保存,你看你还有多少地方

爱走天涯

不拆,怎么做高架高速

╯ 素年づ诺言 回复 09-23 10:41

是没别的地儿了吗?非要在老城遗址上建?

韩干照夜白 回复 ╯ 素年づ诺言 09-23 15:58

到处都搞遗址是吧

火枪手

拆了就拆了,对老百姓来说没啥意义。

老顽

不拆?维护和翻修的费用怎么办,而且当时北京建筑材料紧张,拆下的砖基本都重新利用了。像现在一样保留精华是最好的两全之策。

小木屋 回复 09-23 18:12

干脆把博物馆的青铜器融化了做电缆更实用

牛奶很辣 回复 小木屋 10-30 06:48

你看懂别人说的没?

日正

鲁迅早就骂他了,再过x年后,会将他钉在墙上遗臭万年

用户16xxx17

现在的更大气一些

天剑

流氓加才子

兰陵王79 回复 09-23 20:34

它有才吗?就是半瓶水晃荡!

用户10xxx84

北京古城兼顾军事防御功能,严重限制了交通运输的发展,与与现代军事防御和城市发展并不匹配,所有进行适当改造是必然的。

青眼 回复 11-14 19:01

都拆完了还适当改造

用户10xxx16

不拆每年都得花多少钱维护?

li-on 回复 10-12 16:02

收门票啊

晓莹火虫

说不该拆的,保留要不要钱维护,新建设要绕过老建筑,增加多少成本。这些钱从哪里来,当时有多少人吃不饱饭。有人抬杠为了子孙后代苦一苦。那其他地方呢?中国上下五千年历史,比北京古老的地方多了去了,北京老城保留了,那西安,长安,南京,成都,郑州怎么办,那个省会不是名城比北京差。更别说哪些非省会的古城。难道他们不是古董不是历史。当时的人可以苦一苦花钱保留北京老城,难道还能苦一苦保留全中国。

用户10xxx44

古城完全保留真的不太好,交通卫生状况都成问题,生活设施与现代化相去甚远,在里面生活也不方便,并且当时的经济条件也跟不上。

冬冬 回复 09-23 18:25

你在说西安?

用户10xxx82

搞不懂的是,上世纪六、七十年代时,郭沫若为何大力攻击,抹黑唐代著名诗人杜甫?说什么建杜甫草堂的花费比一般房屋还要贵等等。人家无奈住草房了,他还说杜甫虚伪。那他郭某人为何不住?

辉子哥 回复 09-23 20:23

杜甫故里去过吗?

如是我闻

所以后来还是摒弃了郭某人!

用户12xxx28

我们是无产阶级

牛欢熊乐

按作者的意思,固步自封最正确了!

用户14xxx68

支持郭老...展开

求是非是

留着有鸡毛用

金色阳光 回复 09-24 11:34

其实你家应当拆,留着有鸡毛用

稳定前进

郭是人民的罪人。

我不说

用发展的趋势看,保留局部,拆除一部是好的

陈鹏

刚刚解放,饭都吃不饱,要考虑民生情况,有钱建新城吗?

飞扬萍踪 回复 09-24 07:30

拆了再建更费钱。

天道酬勤

就一个摸金校尉

用户17xxx87

郭沫沫应该挫骨扬灰

用户10xxx83

现在说什么都已经晚,可惜了千年古城!

小熊猫 回复 09-23 10:35

不翻新就是烂摊子,有啥好看的。现在全国复古建筑太多了,不比以前的烂城墙好看。

三国

我认为郭沫若是对的。

用户11xxx29

<郭>是千古罪人!

三郎

郭,欺世盗名,罄竹难书,

小蒙羊

不拆,全世界更向往。时代越进步,以前的古建筑更稀有,也更有代表性。

用户10xxx90

凭这点郭沬若做得好

大雄

看到这些照片就知道“老郭”有挨骂了!

林荫小道

中国能有五千年历史,就是古人用笔墨留下的。古建筑是历史的证据应该保留,什么该留什么不需留这是专家的事。

用户10xxx39 回复 09-23 09:11

憨憨,什么都保留,你还发展个锤子,现在你脚下站的地方可能变迁了多少古建筑,要是都保留你将无立锥之地

林荫小道 回复 用户10xxx39 09-24 22:38

你爷爷的爷爷的房子你看见过吗?所以没有意义的古迹你想留都留不住,还用的着谈无立锥之地吗。而把有意义的古迹留下来,就能证明你的立锥之地你拥有祖权。

萧萧

要我说拆得还是少

小木屋

建议现实点把博物馆金器化成金条,铜器做成电线,破瓦罐砸烂修路用,国家不是缺铜缺金吗?可以为国家节省不少原材料

用户12xxx30

那样的话就没有现在的广场了!

勇往直前

不破不立

用户12xxx60

当年也是无奈,国家那点家底全部被蒋光头运去台湾岛,但凡家

那个人生路上是平坦 笑对生活

不拆除了浪费钱维修还是浪费钱维修还占地

生产队的核动力驴

其实拆也就拆了,地球照样转。

王霸丹

永定门就是后建的吧

用户16xxx58

拆一点,全部保留也不现实。现在的很多城市城中村,都是古董,大家都懂的。要发展,旧的的确要抛弃一点。

用户96xxx81

郭就是一个盗墓贼

用户15xxx89

拆了那么多城楼,不拆保留到现在多好啊,郭的目光短浅,

歹 匕 示申 回复 09-27 06:36

国家那时候一穷二白,保留旧城根本养不起!

用户72xxx65

不需要保留那么多古建筑

老强巴

郭厮就是文痞

用户99xxx87

一个人吃了五个包子才能吃饱,但是你不能说早知这样我前面四个包子不应该吃的,直接吃第五个包子就会饱,站的位置不一张看问题的角度也不一样,盲人摸象而已。

用户65xxx93

如果不拆,会严重影响当时交通,这也是当时经过多名专家论证的结果,不要放马后炮,不要以为自己比古人聪明多少?

用户10xxx44

这个还真不好说,当时肯定是拆了对建新城有利。

用户48xxx86 回复 09-24 22:50

说说理由

海韵

不好说,全国老城墙老城门基本都拆了,只留下了名字南关,北关,东关,西关

用户10xxx35

这点挺老郭

张龙

什么都好那八国联军怎么打进来的?时代在发展,一群在繁华都市的人要保护原始风貌……

厚德载物

千年的厚重在挖掘机一瞬间的轰鸣中化为尘埃!郭千古罪人,只能在历史的回望中纪念先祖们一代代筑建的辉煌、苍桑、凝重和坚毅

三郎

在看了一下评论,和我差不多,大部分人都在骂他,我很开心

疯狂的石头

只需要保留代表性建筑即可,毕竟我们是现代人

天火

如果郭沫若能活到现在,他会为他的迂腐思维后悔吗?可惜了古都之名!

用户10xxx35

不拆老城奥运会在哪开?今天在哪阅兵?不能因循守旧,要以时代的眼光看问题。

觉悟者

郭就是个小人

用户17xxx14

不拆每年的旅游收入天文数字

园长

郭沫若真该死

爱谁谁

若是保留着,现在每年的旅游收入高很多啊!可惜了!

钓鱼人

说到馍馍要米做,刚解放那有经济重新建新城,不当家不知柴米贵

蓝云

不拆城墙哪来的材料和资金建设?当年一穷二白的全民九成文盲,为了建学校拆了多少的城墙和寺庙?没有当年的教育投入哪有现在的崛起?不建设发展等着八国联军再进来把古董文物抱掉、毁掉?内忧外患之大局下发展自身实力才是最重要的!满清就是只顾着统治只顾着把自己用城墙围起来才导致内忧外患,党最大的成就有两个,一是解决内忧外患成立新中国,二是全力以赴扫盲加强教育,而全民教育也为改开发展经济提供了人才基础!所以我觉得一点点的城墙文物与中华民族能立足世界相比算个屁!

海纳百川

远见不能当饭吃,只可惜历史文物。

永远有多远

日本人来了都没舍得拆

金沙水拍云崖暖

时代的局限性!

用户10xxx81

历史的发展就是新旧更替

真诚的

郭沫若的后代必须被万世唾骂!

张延成

在当时情况下,只有拆除是最符合实际条件的,理想主义不能脱离国家的实际情况

用户14xxx88

北京保存的少,西安保存下来的多

用户16xxx95

梁林夫妇难得的学者!郭是披着学者外衣的什么,有点令人不齿

雨过天青

真是太可惜了!为之痛心!

中华小子

郭沫若败家子

wo

历史的遗存有价值的必须保留,时代的见证。没有价值的东西再保留有什么必要,历史在发展,时代在进步。

用户97xxx52

如果不拆现在的北京城那是多雄伟壮观

光耀太阳

一堆人在这里带节奏 说实话留太多不利于北京发展 谈不上对错 是时代发展需要

品味人身A

说白了 郭沫若就是一个败家子 一个搞文学的 硬是要来搞文物

哎服了右

当时要是盘下这块地,,

天地一沙鸥

夏商周的城墙有没有留下来的?要不你留下来?大家一起住地下?

一水静流

留那么多老房子干嘛呢?一年维护费用都海里去了。

COOL

郭大拆

苍亭

太可惜了,好壮观

Yahveh2016

明长城不光锁住了北方的胡人,也锁住了华北江南,北京的旧城墙里的人想出来,城外的人想进去,阻碍了人的自由,过阻碍了人的思想,就该拆,郭的挖坟掘墓不可取,毕竟是挑战了道德底线,可城墙拆就拆了,不坼才是错!这一点郭无错!

蜀山突击队

不拆留着当高压锅?当时还有个重要考虑就是防核爆,有城墙如果燕京中心被核武器空爆,高大的燕京城墙会反射核爆冲击波,形成爆轰波聚焦效应,增强核弹杀伤力,城墙内市区成高压锅。

蜀山突击队 回复 用户11xxx64 11-18 22:50

真服了,当时苏联专家提出的拆除城墙的几条理由,不利于城市交通建设不利于防空疏散,且很重要一条原因就是高大城墙在城市被空投核武器空爆时,爆轰波向下向四周扩散遇到城墙阻挡反射,会形成聚集效应,加重核武器的杀伤破坏。多读书,多看报,少刷抖音,半文盲真可怜。

用户11xxx64 回复 11-16 23:21

核爆,你这理由真看笑我了,别人说的还贴谱,你这纯属找笑,哈哈哈

用户11xxx55

挖祖坟也是他

无赖男

拆就拆了,不然堵的更厉害