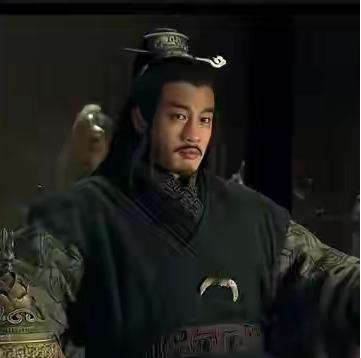

汉武帝打匈奴:不是“犯我强汉”的热血,是一个文明最清醒的自救 “如果汉武帝不折腾打匈奴,咱们现在还是‘汉人’吗?”有人说“不打早被匈奴灭族”,有人骂“穷兵黩武害惨百姓”。 这场打了44年的战争,根本不是“扬国威”的热血冲动,而是一个农耕文明为了活下来、活得好,做的最狠也最对的选择。 一、不是“想打”,是“不打活不成”:3个细节看生存危机 你以为“和亲”是汉朝软?那是真打不过。 刘邦刚称帝,就被匈奴40万骑兵围在白登山(今山西大同),七天七夜没吃没喝。最后靠贿赂冒顿单于的老婆阏氏,才捡了条命。《史记》写他回朝后“衣赭衣,关桐木”,穿囚服、坐囚车检讨,从此定了规矩:汉朝公主嫁匈奴,每年送黄金、绸缎、粮食——换个“暂时不打”的承诺。 可这承诺有多不靠谱?我查过数据:从刘邦到汉武帝初年60多年,匈奴南下劫掠127次。公元前166年,14万匈奴骑兵杀到长安郊外,烧了皇帝的陵庙,抢光了百姓的粮食;公元前142年,雁门太守被匈奴砍了脑袋挂在城墙上示众…… 汉武帝继位时,国库堆着文景之治攒的54亿钱,养着十几万精锐。他不做点什么? 马邑之谋就是导火索。大行令王恢出主意:在马邑(今山西朔州)埋伏30万大军,引匈奴单于入套,一举端掉老巢。虽然计划泄密没成,但汉武帝彻底醒了——和亲换不来和平,要么彻底打垮匈奴,要么等着被拖垮。 二、打匈奴,更是“开新路”:3个变化改写中国命运 很多人觉得打匈奴就是报仇,其实汉武帝在下一盘大棋:他要给汉朝找个“活法”。 1. 给商人找财路:丝绸之路不是浪漫,是救命钱 张骞第一次出使西域,表面是联合大月氏打匈奴,实际是去探商路。他回来汇报:“大宛有汗血宝马,跑起来像飞;大夏有蜀布邛杖,四川的布能在那边卖高价!” 后来汉朝打下河西走廊,设了武威、张掖、酒泉、敦煌“河西四郡”。这地儿有多重要?就像现在的“一带一路”枢纽——中原的丝绸、铁器往西卖,西域的葡萄、苜蓿、良马往东运。敦煌汉简里有个商人记录:“元狩四年(前119年),带十匹丝绸去大宛,换了五匹汗血宝马,一趟赚的钱够买十亩地!” 打匈奴前,汉朝商人只能在内地倒腾;打完匈奴,丝绸之路成了“古代外贸经济带”,国家税收涨了三成,老百姓多了营生,连边塞的粮价都降了。 2. 给国家“立骨头”:寒门将领上位,诸侯再不敢闹 汉武帝之前,汉朝是“诸侯+皇帝”的松散联盟。他自己都说:“齐王、淮南王私下铸钱,比中央还富!” 那咋办?借打仗立威!卫青是个骑奴出身,霍去病是私生子,放以前连宫门都进不去。汉武帝硬把他们推上战场:卫青七战七捷,收复河朔;霍去病封狼居胥,打到贝加尔湖。这些人成了皇帝的“刀把子”——既打了匈奴,又让地方贵族不敢造次。 更绝的是“罢黜百家,独尊儒术”。儒家讲“忠君爱国”,正好给战争攒人气——“打匈奴是保家卫国,不支持就是不忠!”这波操作,把全民思想拧成了一股绳。 3. 给文明“续香火”:农耕和游牧的终极博弈 “农耕文明天生打不过游牧骑兵,要么融合,要么灭亡。”匈奴就像悬在中原头上的剑,今天抢粮,明天烧房,后天可能直接灭国。 汉武帝知道,哪怕自己看不到结果,也要给子孙打基础。他打匈奴44年,虽然国库空了、百姓累了,但河西走廊成了“中国之臂”,新疆纳入版图;丝绸之路让中华文明和世界接轨;儒家思想成了民族精神底色。 现在再看,我们能吃哈密瓜、骑汗血宝马,能自信说“我是中国人”,都得感谢2000年前那个“偏执”的老头。 汉武帝打匈奴,不是简单的“开疆拓土”,而是一个农耕文明为了生存与发展,做的最艰难却最必要的选择。他有私心,想做千古一帝;他有狠劲,不惜耗空国库;但他更有远见——知道有些仗,晚打不如早打,小打不如大打。 他或许不是完美的帝王,但他给中华文明留下的,是一条更宽、更稳、更通向世界的路。这,就是历史最深刻的浪漫。 #汉朝# #汉武帝传奇故事# #汉武帝大帝# #汉武帝功过# #匈奴汉# #中原与匈奴# #汉武帝消灭匈奴的真正动机是什么#