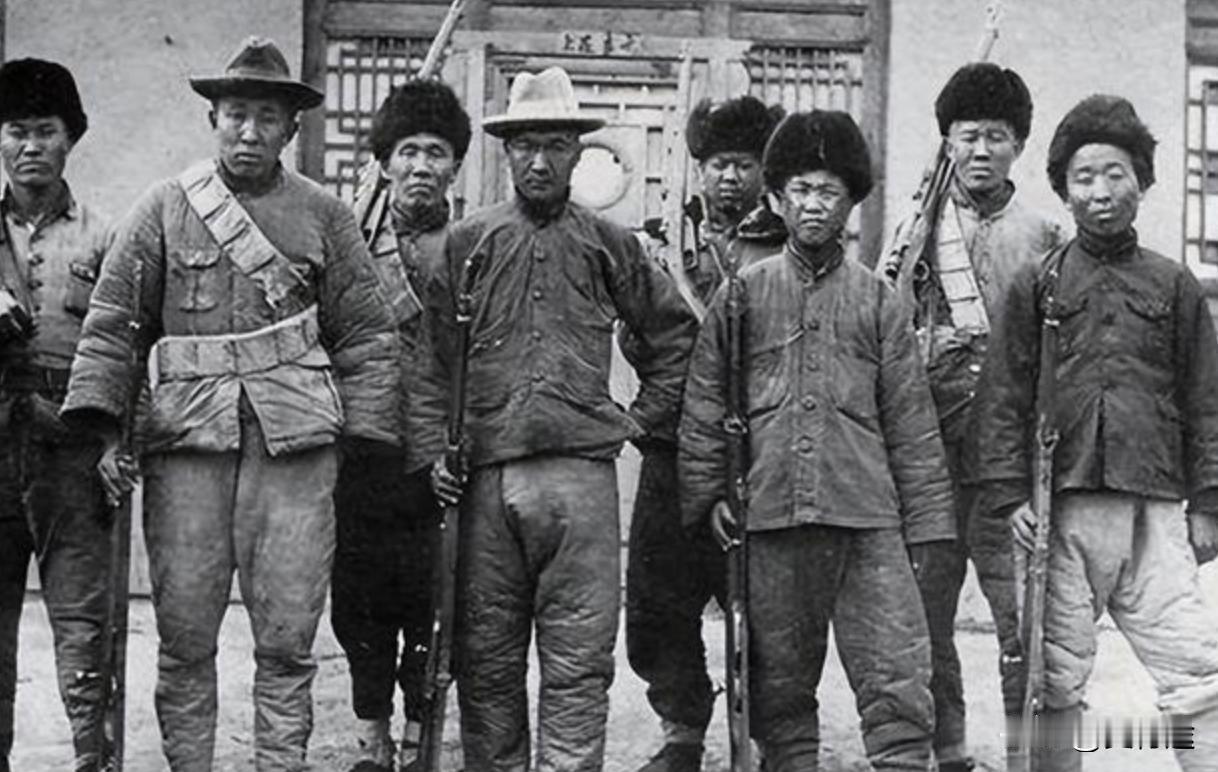

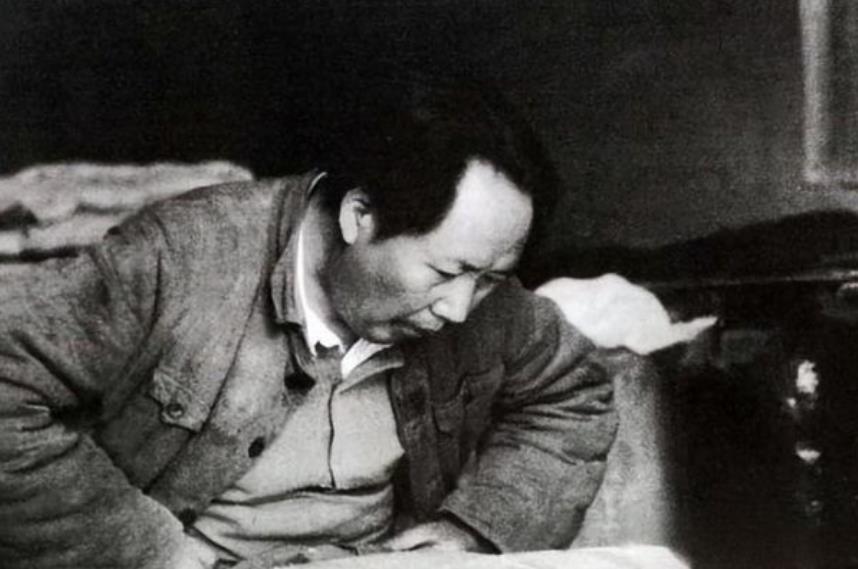

我们回顾历史,就会惊讶地发现,凡是毛主席领导建立根据地的地方,例如江西、福建和陕西,都没有土匪,因为就算有也都变成革命部队了。而其他地方,东北土匪是45年以后民主联军剿灭的,湘西、四川、西北、两广,还有上海青帮等匪患都是解放以后才肃清的。 嗯,那时候,新中国刚立。 说是“立”,其实还站不稳。城市里红旗挂起来了,可山里、乡下,乱得很。匪还在,成股的,散兵的,白天不动,夜里出没。 抢粮、劫人、打死干部,有时连驻军都不敢轻举妄动。光靠布告、口号、广播机,压不住那股子老劲儿。 人心不安,地盘守不住,谁站在这块地上,谁得把匪的事解决了。 一九五〇年,中央发了份文件,讲得干脆:剿灭土匪,建立新秩序。不是修辞,是任务。部队一听,又动了。打了这么多年仗,大家刚喘口气,又得上山。干部也跟着走村串寨,一手拿枪,一手拿喇叭,说政策、讲道理,劝投诚。 东北的情况不太一样,早在抗战结束那会儿,当地部队就开始剿匪。杨子荣的故事就是那时候出来的。人家那边进度快,秩序立得早。可一到西南、西北,就麻烦了。地形复杂,势力盘根错节,民族成分也多。加上旧势力残留,不少人一边看风向,一边捣乱。 青海那边,有个叫项谦的,是昂拉部落的千户,地位不小。解放军进青海,他先表态合作。可没过多久,又翻了脸,收了马步芳旧部送的银子和枪,拉队伍上山当起“反共军”军长。到处抢烧,还杀了干部。 照理说,这种人该立马剿掉。但习仲勋不急。他说得清楚,不能先打。中央那时候正筹划进藏,外面有人散布谣言,说解放军要屠杀藏族。如果这时候青海出事,就正好让人拿去说事。 所以劝。一次不成,来第二次。前后十七次,劝的人换了一批又一批,佛教高人也上了,甚至请来了班禅代表。可项谦不搭理,还羞辱来人。晒太阳、断饮食、派人埋伏,全干过。 有的干部火了,说干脆打。习仲勋还是那句:再等等。直到项谦惹毛了自己人,部落内部有人跑出来求政府动手,局面才翻过来。部队出动,一仗打散了他的队伍。但就算这样,政府还是给他留口气。派人接着劝,把他的家人找来,说降。项谦最后下山了,交了枪,后来当了地方干部。 和他比,萧家璧就没这待遇。他是井冈山那边的,从红军起家那年就开始作对,几十年没停过,干的事一桩比一桩狠。毛主席下了话,要活捉,不许直接开枪。部队听令,捉住他送上审判台,当场处决。该宽的宽,该断的断。 还有个叫陈渠珍的,在湘西。他是个混得开的匪,有点手段,也干过几件好事。贺龙长征时,他让了条路,但也在后头跟着搅和。解放后,湖南那边劝了好几回,他答应起义。镇反那年,有人提议把他列进去,毛主席看了,说慎重。后来,他没事,还被安排到政协里开会。 贵州有个女匪首,陈莲珍,人送外号“陈大嫂”。会骑马,会双枪,年轻时名气不小。群众抓到她,恨得牙痒痒,呼声都喊出来了:该杀。毛主席没同意。他说,出了这么个女匪,又是少数民族,不该一抓就枪毙。她后来确实派上了用场,劝降了二十多个人,还包括几个头头。 西南还有桩事。龙绳曾,龙云的儿子,在昭通搞叛乱。那会儿他背地里接了蒋介石的任命,打着旗号组队,最后被剿灭。他是龙云唯一留在大陆的儿子,事闹大了,很多人都不好交代。毛主席没急,叫龙云自己回去处理。龙云看了材料,没多说话,只丢下一句:“我这个儿子很坏。”那就算交代了。 赵洪文国,也叫“双枪老太婆”,东北人。她抗战时确实打过仗,有名有姓。可建国后她在四川聚众,又杀了二百多名农会干部,事情闹大了。抓到她后,上面有人说情,连周总理都打了电话。但地方干部不松口,说这些血债压不住。她还是被处决了。毛主席说,家属别为难,该放就放。 这些人,有的被劝下来,有的当众处决,还有的变成了新政权的一分子。中间的拿捏很难。政策不光是文件上的字,真落到一个个身上,全靠人来判断。宽和严,怎么搭配,怎么落地,完全看现场。 毛主席有句话被反复提到:“不能一擒就杀。”说白了,就是多留一步,多看一步。不是每个人都值得留,但有些人留了,会有别的用。有的能拉拢人心,有的能稳住地方,有的干脆就是个信号。 到一九五三年,匪患基本清了。 乡下人晚上睡觉不用再藏家伙,干部走村串户也不再担心半路有人堵。土改开始铺开,供销社办起来,孩子们能坐进教室。秩序一点点扎下去。 国外研究也提过,说新中国在极短时间内,完成了对底层暴力的整合。听着高,但本质就是一句话:把匪收了,地就稳了。 可在老百姓心里,记住的不是这些理论。他们记得夜里再没听见马蹄声,记得山头上的人下来了,交了枪,也记得家门口那个脾气暴的老支书有一次哭了,说终于能过个安生日子。 没人喊口号,没人总结,风吹过,草动了动,就那样过去了。