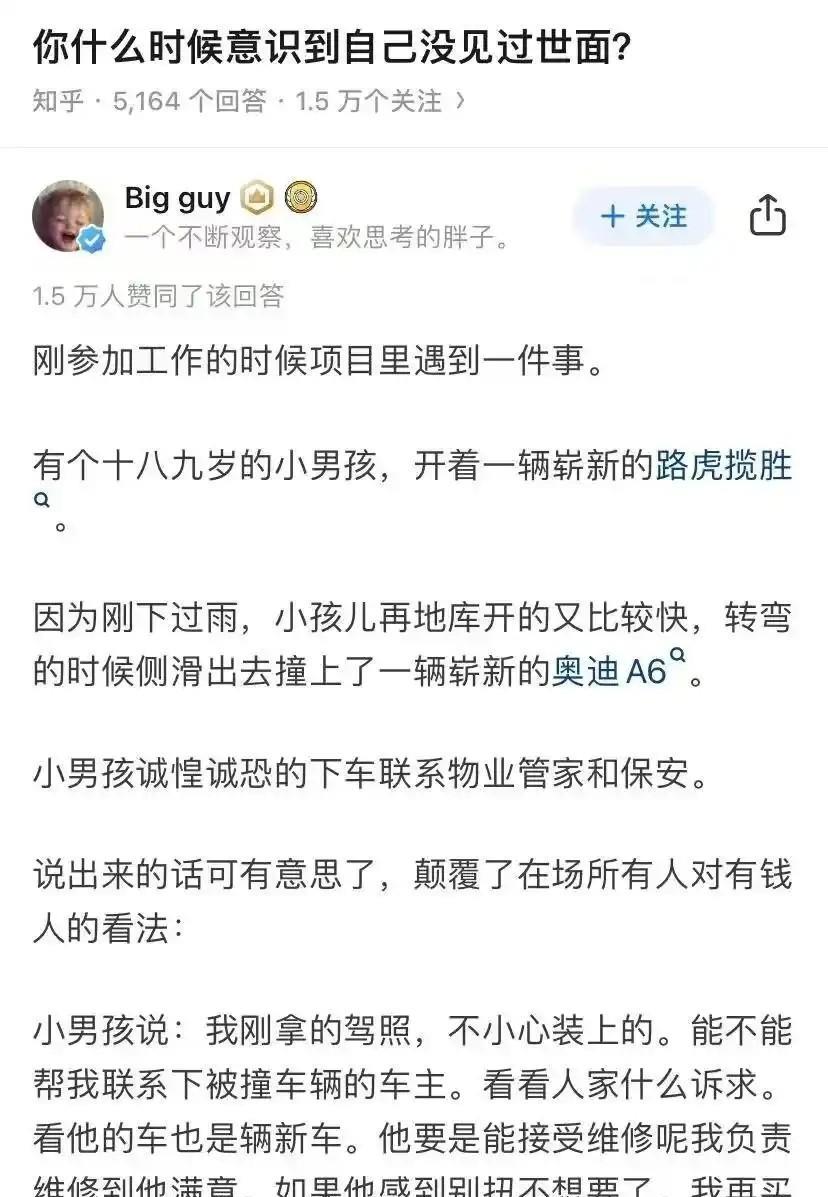

我敢说, 全红婵哥哥讲的话, 基本每位老广都讲过,120天以下的鸡真没本地人卖也没本地人买。 不是老广挑嘴,是吃了几十年的讲究刻在骨子里。全进华这话一出口,菜市场的阿婆阿公都点头——“对喽,120天的鸡,根本入不了老广的眼”。 全进华的话是因评委说“鸡老”引出来的。他卖的是自家养的走地鸡,170天左右,结果被评“老”。老广听了都笑——哪是老,是这鸡有“鸡味”。120天以下的鸡,菜市场里老广看都不看,摊主也不会问“要不要”,因为问了也是白问。不是嫌嫩,是吃不出鸡的鲜——就像喝白开水,没滋味。 老广对鸡的天数有多执着?早上逛菜市场,第一个问题准是“几多天?”。摊主说“180”,才肯弯腰摸鸡身——180天的鸡,胸骨硬邦邦,鸡胸肉实得像块小砖;再看鸡冠,红得发紫,说明够成熟;最后扒开鸡毛看鸡皮,要滑溜溜的,没有小疙瘩。要是摊主说“120”,老广扭头就走:“买回来养着吧,等够天数再杀”。 为什么老广非执着于150天以上的鸡?原因有三: ①肉质纤维更密。150天的鸡,肌肉纤维长开了,白切后咬下去有嚼劲,不是柴,是鸡味在嘴里散开。 ②鸡味更浓。120天的鸡,还在吃饲料长肉,鸡味淡得像白开水;180天的鸡,喂过稻谷、啄过虫子,肉里带着自然的鲜,熬汤时汤头泛着金黄,喝一口能鲜到眉毛。 ③传统习惯。爷爷那辈人就说“鸡要养够半年,杀了才不亏”,以前穷,鸡是稀罕物,要等够天数才舍得吃,慢慢成了老广的“饮食DNA”。 广东的白切鸡,是检验食材的“试金石”。做白切鸡的师傅都懂——180天的鸡,用开水烫皮,再用冰水浸,这样皮才脆得能听见响;水开后转小火,浸15分钟,捞出来斩块,姜葱汁要加滚烫的花生油,这样才香。端上桌,皮滑得像玉,肉紧得像小拳头,咬下去有汁水,老广吃了都眯眼:“对味”。 外省市的朋友来广东吃白切鸡,常说“这鸡怎么这么老?”。其实是没尝出其中的好——就像喝普洱茶,要慢慢品才尝得出回甘。有次带北京朋友吃广州酒家的白切鸡,他咬了一口说“太老了”,我让他再嚼两下——果然,鸡味慢慢渗出来,他眼睛一亮:“哦,原来如此”。 全进华说“F4省以外的人很多吃不惯”,其实是地域饮食差异。四川人吃火锅要红汤,江浙人吃甜口,老广吃白切鸡要“老”,都是习惯。就像北方人吃饺子要蘸醋,广东人吃饺子要蘸酱油,没有高低之分,只是喜欢。 有网友评论:“最烦这种人,眼高手低,动不动就扯地域!”。其实没必要上纲上线——老广的讲究不是“优越感”,是对美食的尊重。就像四川人不会说江浙的甜口“没味道”,江浙人也不会说四川的火锅“太辣”,都是各自的“饮食乡愁”。 在我看来,老广的“鸡天数执念”,是“食在广东”的精细。广东人爱吃,更会吃——对食材的本味执着到“苛刻”:鱼要活的,菜要晨露的,鸡要够天数的。不是挑剔,是不想辜负食材的“努力”——180天的鸡,每天啄虫子、吃稻谷,就是为了让老广尝到“鲜”。 想起奶奶以前养的鸡,早上放出去啄菜园的虫子,晚上回来喂一把稻谷,养到200天,杀的时候鸡油都是黄的。白切后,皮脆得能听见“咔嗒”声,肉里带着稻谷香,奶奶说:“这鸡,才配做白切鸡”。 现在很多年轻人没吃过180天的鸡,觉得“嫩的才好吃”。其实是没尝过“鸡味”——就像没喝过山泉水,以为自来水就是最好的。老广的讲究,是想把最好的味道传下去。 你吃过最合口味的白切鸡是多少天的?