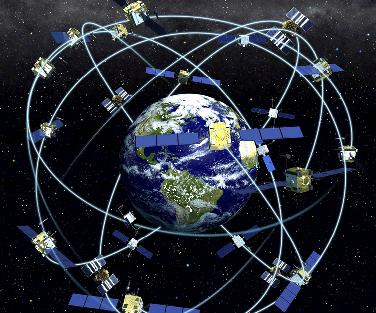

[太阳]中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说实话,你可能不信,要是现在真全部换成北斗,我们的手机估计都不能用了。 (信息来源:中华网——北斗明明早已遍布全球,为何我国还要使用美国的GPS) 很多人心里都有个疙瘩:北斗都全球了,为啥我手机里用的还是GPS?这感觉就像家里通了自来水,却还在用井。 但你可能不知道,北斗早已“隐身”在你生活中,每天处理超6000亿次定位请求!很多手机设备早已与北斗无缝融合,默默为你导航。 它不仅是国家安全的基石,更以短报文通信、高精度行业应用等独门绝技,悄悄改变着全球格局。 那为何GPS仍是主角?答案藏在1983年美国的一招“狠棋”里! 其实对我们绝大多数人来说,你口袋里那台新出的手机,十有八九早就同时支持北斗了。你扫码骑共享单车,或者用导航躲避拥堵的时候,可能就是北斗在为你服务。只不过软件没给你弹个窗说“北斗正在为您导航”,你也就毫无察觉。 智能设备现在都玩“多模接收”,就是把北斗、GPS等系统全请进来,谁信号好就用谁,互相补位。尤其是再偏远山区,一个系统信号弱了,另一个马上顶上。 这种融合是为了确保你在任何角落都能被精准锁定,是一种主动的技术选择,跟落后半毛钱关系没有,要是真搞“一刀切”强制换北斗,那或许才叫灾难。 北斗已经悄悄融入了我们生活的背景音里,成了一个可靠的、隐形的守护者。那问题来了,为啥很多人感觉上GPS还是“主角”? 这就要说到一个更强大的东西——惯性。 1983年,美国宣布GPS对全世界免费开放。这一招太狠了,直接催生了一个围绕GPS的庞大全球产业链。从高通的芯片,到安卓、苹果的操作系统,再到无数的APP开发者,大家都是在GPS这块地基上盖楼。 这就形成了一种强大的“肌肉记忆”。对于软件工程师来说,GPS的算法库用了几十年,稳定又成熟,直接调用就行。 换成北斗?那意味着一切都要推翻重来,反复调试,成本高得吓人。毕竟,对开发者来说,多一事不如少一事。 这种从芯片到代码的生态枷锁,才是北斗从“兼容项”变成“默认项”的最大路障。想扭转这个局面,需要整个产业链从上到下一起动,这过程,注定漫长又复杂。 不过,北斗似乎也没打算在消费市场跟GPS硬碰硬。北斗有个独门绝技,是GPS没有的——短报文通信。 简单说,就是有了它,在没手机信号的沙漠、海洋,也能收发信息。这功能在2008年汶川地震时就立了大功,在关键时刻,这就是一条生命线。现在,华为等国产手机已经集成了这个功能。 更重要的是,北斗是我国安全的基石。从国防到金融,再到电网,这些关键领域必须有自己独立可控的导航系统,这才是北斗真正的战略价值,是花多少钱都买不来的底气。 在另一个赛道上,北斗也在悄悄超车。在无人农机、智慧港口这些对精度要求极高的行业,北斗的渗透率已经超过了50%。尤其是在亚太地区,它的定位精度已经比GPS更胜一筹。 北斗还在积极地抢占国际“话语权”。它已经被国际民航、海事等11个国际组织纳入标准体系。这意味着,未来全球的飞机、轮船,都可能用着北斗的标准来导航。通过“一带一路”,北斗的技术也走进了三十多个非洲国家。 说到底,多系统融合才是全球导航的未来,北斗和GPS,与其说是你死我活的对手,不如说是互相补充的合作伙伴。短期内完全抛弃GPS既不现实也没必要,让技术平稳过渡才是最明智的选择。