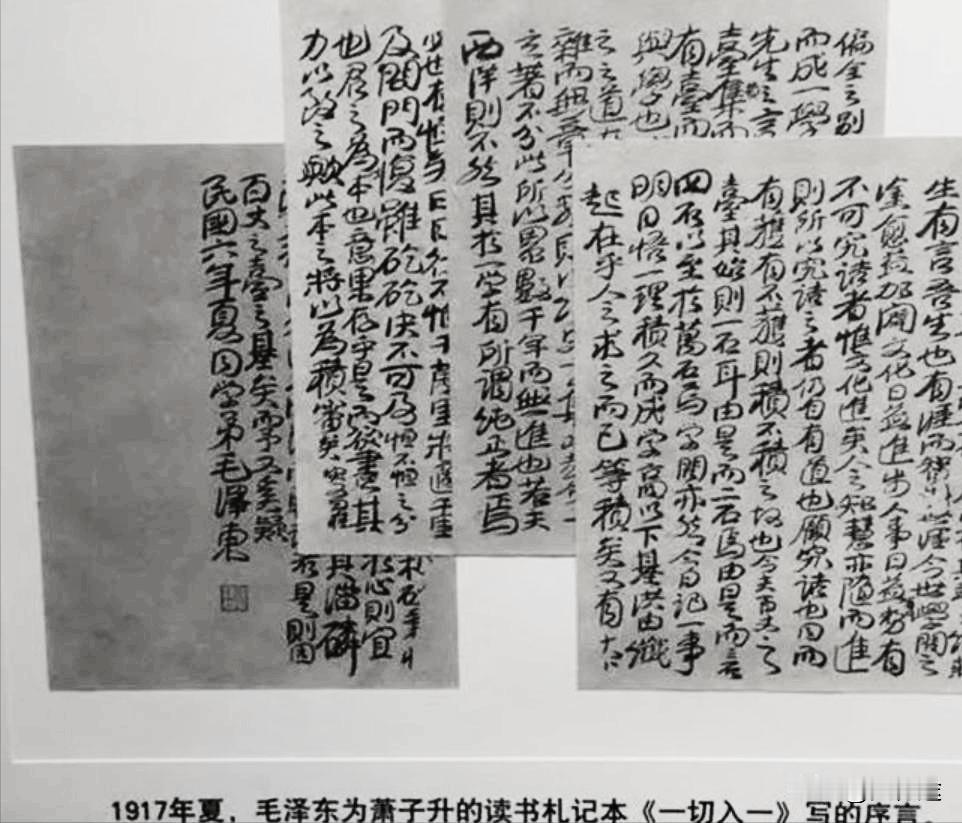

萧子升回忆里,记载他当年和教员两人准备扮作叫花子游遍湖南,说“叫化做三年,给官都不干”。 结果刚过江,就饿得头昏脑涨,于是就准备找个读书人家化个缘。方法很别致,两人胡诌了几句诗,写成书信上门投贴,就硬着头皮去当地的翰林家里拜访。 长沙这个地方,一到夏天就有点燥。 1917年那个暑假,天气闷得让人坐不住。毛主席当时还在湖南第一师范念书,课是没停,但心思已经飘得挺远。他跟萧子升凑了一下,说干脆出去走一圈,看看外面的湖南到底长啥样。 说走就走,两人背了点行李,穿着草鞋出发了。 这不是普通的游学。 他们决定什么都不带、钱不花、住哪儿算哪儿。还真不是作秀,也不是苦行僧那一套。 就是想把自己扔到社会的缝里去,看看这个地方的人活得怎么样,官场是什么德行,百姓又是怎么熬过去的。计划是从长沙往西北,转个圈再回来,全靠讨饭和借宿。 刚开始的几天不太顺。 饿是真饿。找地方借宿也挺难,敲了几户门都被挡在外头。 有一回到了一个姓刘的翰林家,他们写了首小诗递进去,人家倒是让他们进了门,还给了饭吃。 算是开了个好头。但这样的好运碰不到几次。 接下来几天大多靠嘴硬、脸皮厚。饿着肚子,还得说得出一口漂亮话,不然谁理你。 到了安化那边,他们听说有个夏默庵,读书人,挺有名的,就想着登门拜访。 第一次被拒,第二次也没见着人。萧子升有点想放弃,毛主席坚持再去一趟。 第三回见了人,老先生甩了个对联过来,是考验还是看笑话,看不太出来。他们俩对了一下,倒也合格。夏默庵让进了门,拿出自己写的书稿给他们看,还聊了好一阵。 算是碰到了愿意交心的前辈。 但大多数时候不这么走运。晚上没地方住的时候,就睡在河边沙地上。 也不是说特别惨,就是冷。蚊子多,还潮。身上全是泥。白天赶路,晚上冻得发抖。 有一天两人蹲在河边,一个非要洗脚,一个说没必要那么讲究。一个像小伙子出门在外还想着体面,另一个觉得这时候讲体面就是笑话。两人一边吵一边笑。 走到益阳那天,想去县衙拜访,结果被门房骂出来,说是叫花子,不让靠近。 递了名片也没用,对方看都不看。两人索性坐在门口,谁撵也不走。 后来县长认出来了,说是以前在学校有点关系,才把他们请进去。前后这脸变得太快了。之前骂得凶,后来又点头哈腰。 他们不说话,但心里都明白,做人不能太看脸,可现实就是那么现实。 在益阳那几天,还听说了些事。 有个老衙役在茶摊上讲,说案子判得怎么乱,谁送礼谁赢。有钱人就算是错的,也能翻成对的。 老百姓要是没钱,连张嘴的机会都没有。还有人提到县志里记着一个黄国旭,老百姓出身,带头反抗官府,被杀了。可当地人还记得他,说他是个有骨气的人。 有人还偷偷给他立了个碑。那碑不大,写着“苦死三生命,福荫九乡人”。 站在碑前的毛主席不说话,只是看了好一会儿。 这一路上,不光是看风景,也看人说话做事。有时也会争。毛主席觉得钱的力量害人,萧子升觉得是权力才让人变坏。两人争得挺凶,晚上围着火堆你一句我一句。 也不是非得争出个输赢,主要是这一路看得太多,压在心里,总得找个出口。 返程的时候,他们坐船回来。船上有两个官吏,为了一包烟吵得差点动手。 萧子升说,这不就是道德缺失?毛主席却觉得这事说不上道德不道德,这种小官身上压着多少规矩和束缚,心里苦得很。只是没人关心他们苦不苦,都只看他们姿态够不够体面。 回到长沙,毛主席给黎锦熙写了一封信。 他在信里说,搞什么宪政、议会这些事儿,不顶用。那是枝节,救不了中国。要改,就得改人心,改想法。他早就觉得,问题不是制度怎么安排,是人怎么想,怎么信。 后来写《心之力》《体育之研究》,讲的也就是这点东西。身体强、心要定,国家才不会一盘散沙。那时候很多人讲国家层面的改革,可他关心的是街头巷尾那点琐事。 农民吃不饱饭、学生找不到工作、妇女没地位,这些问题不解决,光谈大局没意义。 这些想法不是从书里来的,是从一路走出来的。 从被人骂叫花子、被人接济饭菜、被县官白眼中走出来的。那时候也没人拍照,也没日记记下来,都是靠记在脑子里、写在纸上,慢慢拼起来的。 几十年后,他在延安提到这段事,说全程没花一文钱,靠的全是老百姓的饭菜和门口一块板凳。听上去轻描淡写,但那些夜晚,那些眼神,那些干硬的馒头,早都刻进骨头里了。 那天晚上,两人睡在河边。 萧子升还要洗脚,毛主席在旁边翻包,看看有没有剩下的铜板。 天很黑,只有一点月光,照得水面发亮。旁边一棵歪脖子树,树下有个小摊收摊晚了,老板娘正收拾锅。锅盖一揭,热气腾一下冒出来,味道飘过来,他们两个都坐直了身。 没人说话,都盯着那锅看了好一会儿。