极限制裁不会有效果

自俄乌开战以来,西方——特别是欧盟——始终有种天真的想法,即无需通过军事胜利或外交让步,只依赖“极限制裁”就能逼迫俄罗斯乖乖就范。

这里的“乖乖就范”最初是指让俄罗斯无条件退出乌克兰1991年边界,磕头认输,后来一步步让步至现状停火,但不管怎样都没有起到布鲁塞尔期望的效果。

9月10日,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会全会上表示,正在推进第19轮对俄制裁,并加大对乌克兰的军事和财政支持。

具体来说,第19轮对俄制裁的措施将包括加快淘汰俄化石燃料、打击俄“影子舰队”等。

自己极限制裁还不够,欧盟近期一直逼着特朗普政府对俄极限施压,要求其履行承诺。

迫不得已之下,特朗普抛出了“王炸”,他敦促欧盟率先对购买俄罗斯石油的中国和印度实施100%关税,并表示美国将跟进。

特朗普称:

“显而易见的方法是,我们都实施大幅关税,并保持这些关税,直到中国同意停止购买俄罗斯石油。实际上,这些石油没有太多其他的出口地。”

倒来倒去又把球踢回给欧盟。

冯德莱恩称欧盟与美国达成的关税协议是“可能的最佳结果”。该协议里包含三年进口价值7500亿美元美国能源的承诺,然而有欧洲媒体表示,能源企业不会听从冯德莱恩的指挥,届时该协议将彻底瓦解,特朗普可能会勃然大怒……

在对俄制裁及征收关税问题上,可以分成两个维度:其一是对俄罗斯自身的制裁,其二是对跟俄罗斯关系密切国家的制裁,即所谓的“二级制裁”。

第一个维度的效果相信大家没什么疑问。

简单来说,任何制裁俄罗斯本身的措施意义都不大了,哪怕威胁把俄罗斯3000亿美元海外资产全部没收,普京也不会眨眼。

俄罗斯现在的处境跟以色列很像,都是华山天险一条路,债多不压身。

正如近期以色列又把卡塔尔哈马斯办公室给炸了一样,已经到这份上了,内塔尼亚政府还会在乎国际舆论,还会在乎几个国家的谴责?

现如今中东地区任何“脏活”美国都可以交给以色列去干,然后自己假装不知道,展现中立立场,甚至可以象征性的批评几句内塔尼亚胡。

反正对以色列来说根本无所谓——死一个人是个悲剧,死一万个人只是个数字;炸错一个是误炸,炸错一百个也是误炸……

再回到俄罗斯,自开战以来,俄国已承受了跟美国及欧盟贸易硬脱钩的代价,制裁更是不计其数。

诸如踢出SWIFT、石油限价、封锁禁运、冻结资产等,早就是过眼云烟,新措施的杀伤力不可能比当初这些“核弹级”制裁威力更强,即制裁效果是边际效用递减的。

普京在2022年乌克兰反攻、2023年瓦格纳兵变的时刻都没有让步,现在更加不可能让步。

既然单纯制裁俄罗斯已无法达到目的,于是欧美便将目光投向了跟俄罗斯经贸关系密切的中国、印度等国家,其中,印度已经率先因购买石油问题被美国加了25%关税。

这就引出了一个关键问题:二级制裁下中国、印度会否就范呢?

至少就目前来看,印度并没有因为25%的关税施压而放弃与俄罗斯的关系,反倒有走近的倾向。

与美国关系暧昧的印度尚且如此,中国的反应其实也就可想而知了。

事实上,二级制裁和二级关税实施到极限,就是阵营划分和新冷战,它只会增大俄罗斯对乌克兰军事压力。

通俗点解释,如果中国与西方关系好,中国可以从稳定的关系中获得更多利益,则军援俄罗斯的吸引力降低。

如果关系变差,西方主动将双边利益纽带全部切断,那对于中方来说军援俄罗斯的吸引力就会升高,因为机会成本小了。

众所周知,欧盟常年位居中国第一、第二大贸易伙伴之列,双边贸易额高达8000亿美元,彼此拥有对方海量的投资。

假如中欧之间没有如此密切的联系,比如因100%关税被打个一折、双边贸易额降至800亿美元,会发生怎样的情况呢?

或许中国对于这场战争的立场会更加清晰。

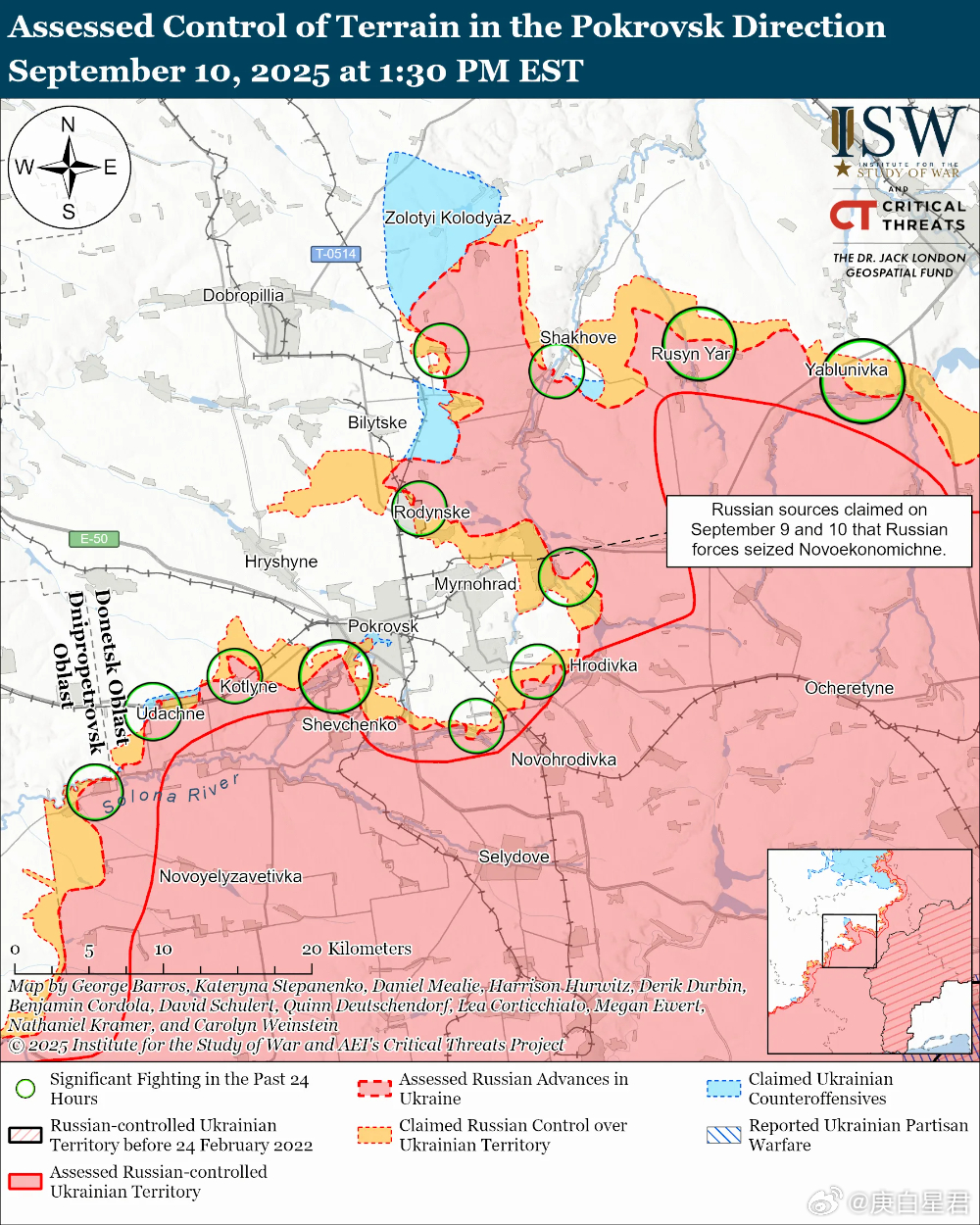

俄乌双方各自投入十余万重兵的红军城战役已到白热化阶段,乌克兰在前线的压力不断传递给后方的欧盟。

当下,中国对于中美关系的长期前景是偏悲观的,之所以坚持中立政策——尽管在西方看来属于“亲俄”——很大程度上是投鼠忌器,不得不顾及与欧洲的关系。

长期以来,中国特别希望在经济、外交等层面分化西方,尤其是在欧美之间形成“温度差”。

假如没有中欧关系作为缓冲,中方说不定心一横,支持俄罗斯与乌克兰及背后的美国干到底。

俄罗斯可是一个明显优于乌克兰的代理人,现阶段战场上正缓慢推进,真要以阵营对抗的形式拼下去,欧洲会得到什么好呢?

中国和美国下不下场不知道,反正欧洲必须第一个出面收拾乌克兰的烂摊子,自己去跟得到强援的俄罗斯打仗——光一个征兵问题就足以把大多数欧盟国家搅得天翻地覆。

之所以中方否决掉了方案B,选择了相对稳健的方案A,目的就是想稳固住中欧关系和现有发展框架,避免踏入未知的冷战对抗深渊。

简而言之,早已“光脚”的俄罗斯是迫切希望发生阵营对抗局面的,而中国是反对阵营对抗的,在这一点上欧盟应该有清晰的认识。

英国咨询公司骏特咨询的调查显示,比亚迪2025年1至6月在欧洲28个国家销售了70500辆汽车,与上年同期相比增至3.1倍。

二战结束以来的国际体系基本是美欧联合组建的,作为其中的主导力量,它们在处理国际事务时很愿意使用各种“制裁”手段——限制/拒绝某一国家使用其搭建的体系。

制裁是一种成本极低且效果明显的工具,西方政客只要提到制裁就一个比一个积极,将其视为对外施压、展现自身实力地位的重要抓手。

站在中国的角度,如果被迫执行停止购买俄罗斯能源的决定,这将是一个严重的软弱信号,意味着中国只能通过获得西方许可的能源销售渠道购买石油和天然气。

因此,即使美欧真的要落地100%关税,中国也不太可能彻底切断与俄罗斯的能源关系,而是会选择硬抗到底。

规划中的“西伯利亚力量2号”管道。“西伯利亚力量2号”有950公里穿越蒙古国领土,蒙古有意收取高昂建设与过路费,中俄也在价格问题上激烈博弈,因此尚未正式签约。

海明威在1926年出版的小说《太阳照常升起》中写过一段对话——

比尔问:你是怎么破产的?

迈克答:两种方式,渐渐地,然后突然地……

这段对话后来被许多政治与社会学者们拿来引用,以表达“量变引起质变”“质变发生于一夕之间”的立场。

放到本文场景下,随着时间推移,随着被制裁的国家、被制裁的项目越来越多,这些力量势必要进行“体系外自救”。

无论是寻找新的结算货币渠道,还是加强南南合作、推动“去美元化”等,这一切都指向同一个趋势,即越来越多的国家不再愿意完全依赖西方搭建的体系,而是选择另起炉灶。

全球化不会结束,但各国都会给自己的贸易、金融体系增加一道“盾牌”,通过多样化和备份化的方式来降低风险。

这意味着每件事情、每个产品、每种服务都会存在第二个来源,从整个人类的角度来说未必是坏事。

![王小二过年。。。[大笑]俄乌战争](http://image.uczzd.cn/8987632977818539217.jpg?id=0)