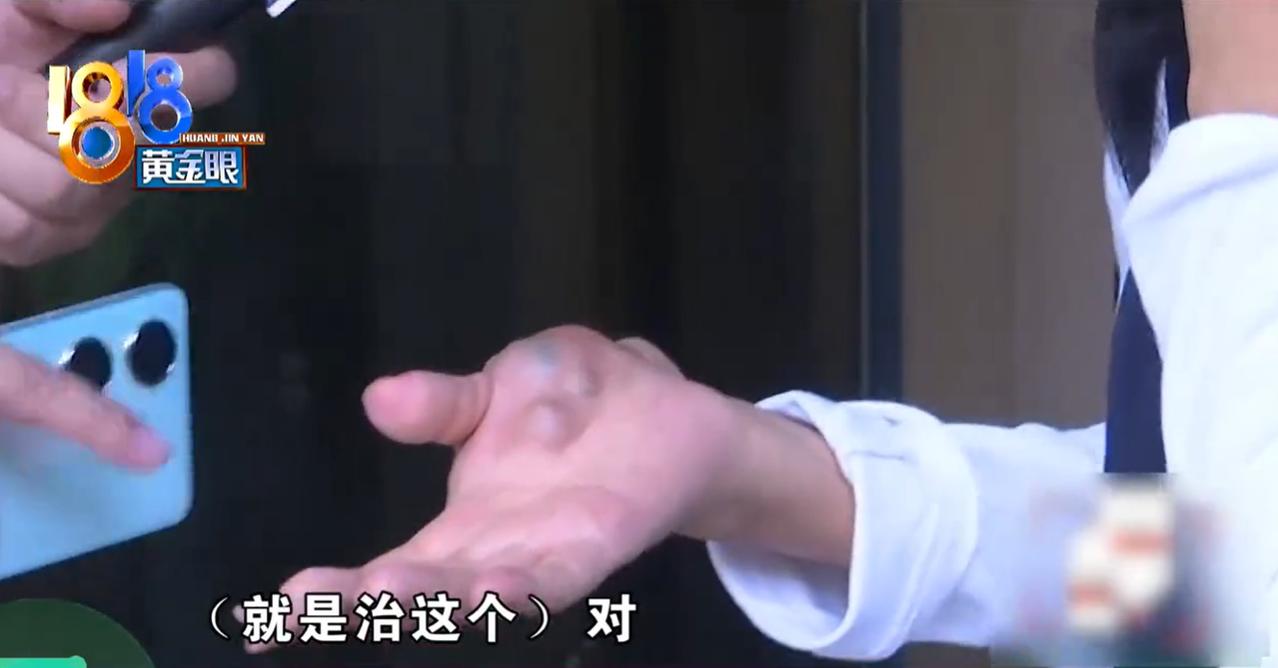

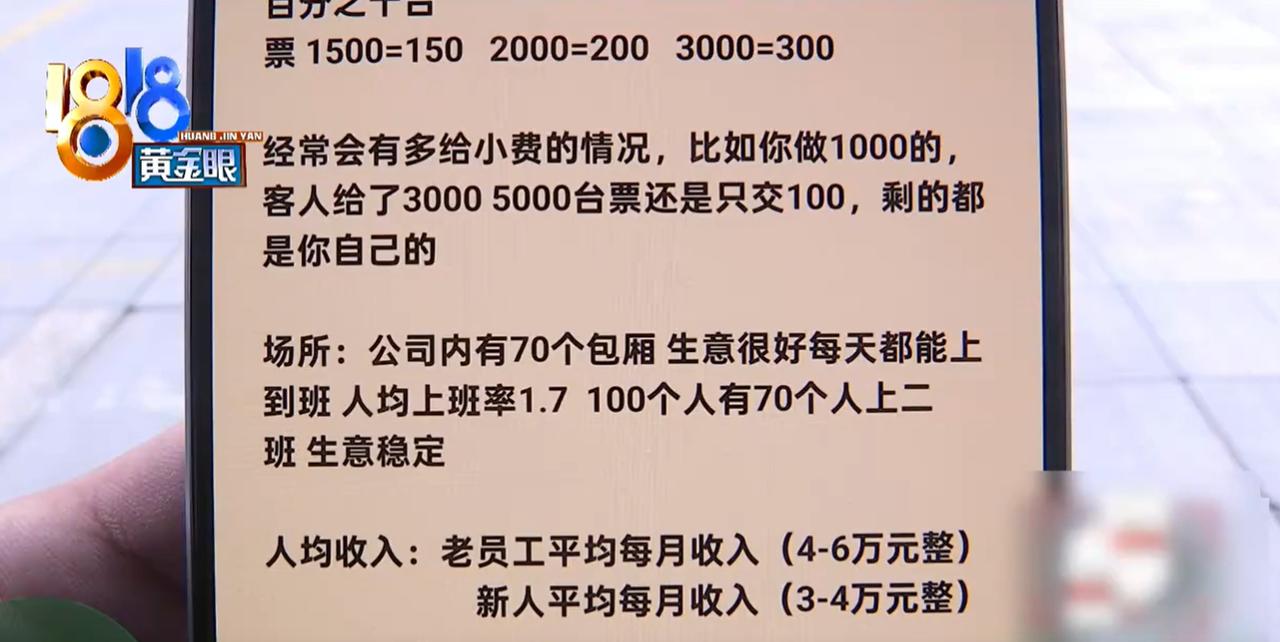

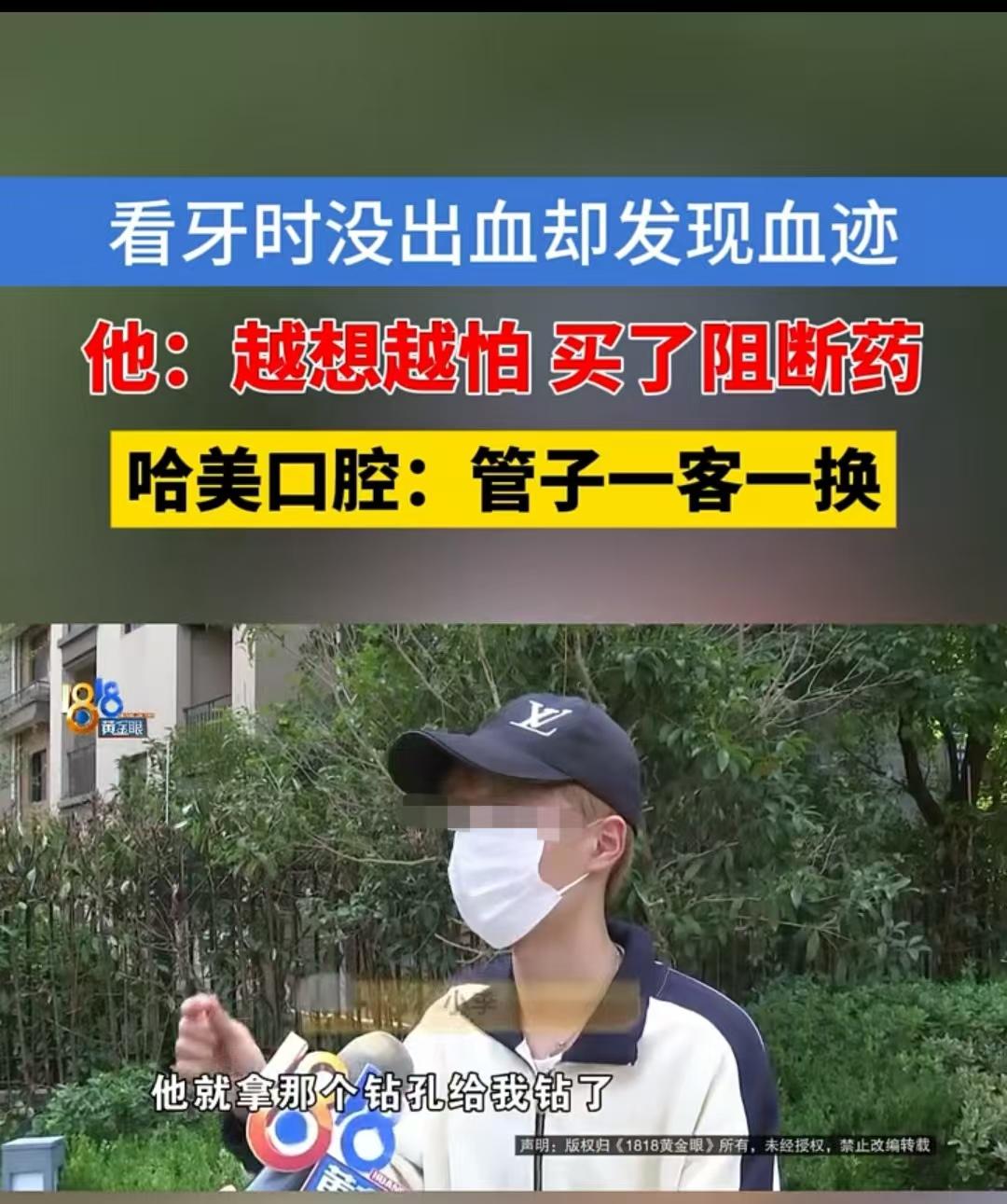

浙江杭州,蔡女士为了治疗血管瘤,看到一KTV有高薪工作,月入三四万。于是去面试,面试官却告诉蔡女士外貌条件一般,需要做整形后才能入职。为了治病,蔡女士从某贷款平台贷款3.6万,做整形,连本付息共需要还4.8万。事后蔡女士联系前往KTV,才发现面试官不是KTV的,这时候,蔡女士才明白,自己被骗了,联系面试官,面试官承诺会帮她还贷款,但拒绝赔偿。无奈下,蔡女士向记者曝光,希望能讨还公道。 2024年8月31日,来自德州市的蔡女士独自踏上了前往杭州的火车。她的右手自出生起便有一个血管瘤,随着年岁渐长,这块瑕疵逐渐成为心理负担。医生告知她,若要切除,需要20万元手术费。以她每月三四千元的工资,父母又无力承担,这笔钱几乎是一个天文数字。于是,她决定去外地打工,希望找到一份收入可观的工作来积攒手术费。 就在这个时候,网友阿浩向她推荐了一家KTV,称新人月入三四万元,包吃住,条件优渥。蔡女士动心了,心想只要努力工作几个月,手术费就能筹齐。带着希望,她按照阿浩提供的定位,在9月1日下午找到了KTV门店,见到了面试官康某。 康某先是描绘出一幅“月入三万”的前景,但随即话锋一转,说蔡女士外貌条件一般,恐怕小费不高。蔡女士焦急地问:“那怎么办呢?”康某立刻抛出“解决方案”——去做微整形,只要花费36800元,做个隆鼻和开眼手术,收入自然就会水涨船高。 蔡女士犹豫再三,直言“没钱”。康某却表示完全可以贷款,而且在KTV干一个月就能赚回来。面对“高薪”的诱惑与现实的困境,她终于签下贷款合同,分24期偿还,连本带息一共超过4.8万元。 手术如期进行,但结局却与想象截然相反。蔡女士的面部遭受严重损伤,工作岗位也没落实。她试图联系阿浩,却被告知“自己只是介绍工作,与整形无关”。而康某不再接电话,KTV员工更表示康某根本不是本单位的人。 在记者的协助下,蔡女士前往整形医院维权。康某电话中承认自己是医院的介绍人,并且从蔡女士的手术项目中抽取了3680元提成。医院负责人则否认康某的正式员工身份,仅称其是外部“介绍人”。面对质问,康某承诺会帮蔡女士偿还贷款,却拒绝任何赔偿。 此时舆论普遍认为,蔡女士掉入了“连环套”:阿浩用“高薪工作”引诱,康某虚构身份,诱导其贷款整形,从中获取提成。这一链条表面上看似各方独立,实则可能形成一个完整的利益共同体。 从法律角度分析,这一事件涉及诈骗罪的构成要件。根据《刑法》第266条,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取公私财物,数额较大的行为。康某假冒KTV面试官,虚构高薪岗位,诱导蔡女士贷款整形,并从中牟利。这种行为完全符合诈骗罪的构成。 诈骗金额的认定并不是康某拿到的3680元,而是蔡女士被骗支出的36800元。按照《浙江省高院、省检察院关于诈骗罪数额认定标准》的规定,诈骗金额达到6000元以上即属于“数额较大”。康某的行为不仅超过了标准,而且带来了严重后果,因此已达到追究刑事责任的程度。通常情况下,这类金额将处三年以下有期徒刑,并处罚金。 至于阿浩和整形医院是否构成诈骗罪,还需进一步厘清其是否参与了整个谋划。如果证据显示他们与康某事前有合谋,那么就会构成共犯。如果只是单方行为,则需按情节分别追责。此外,若有其他被害人同样被骗,则相关金额将累积计算,可能使罪名升级,刑罚更重。 需要注意的是,康某承诺代为偿还贷款,在法律上仅属于“退赃”。根据《刑法》规定,退赃可以作为从轻处罚的酌定情节,但并不能免除刑责。换句话说,即便他还钱,也要承担相应的刑事责任。 本案还涉及到《消费者权益保护法》的适用问题。蔡女士在整形过程中遭遇严重损害,医院存在管理漏洞,未对康某的身份进行有效审查,致使消费者权益受侵害。根据《消费者权益保护法》第55条,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当承担退一赔三的责任。若能查实医院在其中有放任或纵容行为,蔡女士还可另行提起民事诉讼,要求赔偿整形失败带来的精神损害与医疗损失。 法律专家提醒,任何涉及高额贷款、夸大收益的承诺,都需要格外谨慎。一旦涉及整形、美容等行业,更应选择有资质的正规医疗机构,并核实相关人员身份。对求职者而言,“天上掉馅饼”的高薪岗位往往伴随陷阱,不能因为眼前困境而失去判断。 回到蔡女士的遭遇,她的本意是想通过合法劳动筹钱治病,却被虚假的机会推入债务泥潭。法律的介入不仅要为她个人讨回公道,更要通过判例为社会树立警示:虚构身份、设局骗贷的行为,将受到法律的严惩。