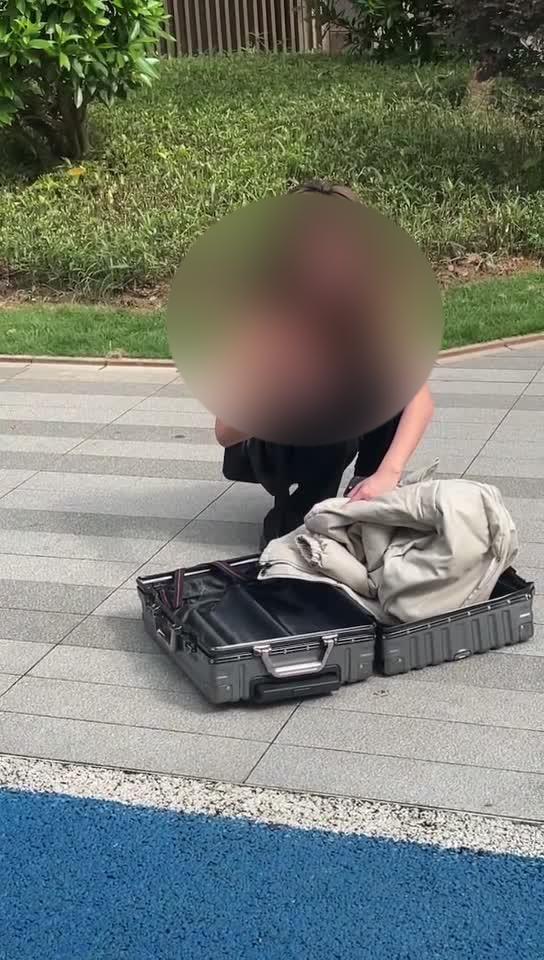

2025年8月16日,广州增城区的一处高档小区内,原本宁静的午后被一声巨响彻底打破。林先生的母亲正在绿道上散步,一个20寸行李箱竟从43层高空坠下,在她前方数米处重重砸地。行李箱猛然炸裂,衣物与碎片四处飞溅,吓得老人心脏狂跳,几乎瘫在地上。 幸运的是,她没有被直接击中。但谁都能想象,如果再往前一步,这场“虚惊”极可能演变成致命悲剧。 警方接警后第一时间赶到,通过物业监控和居民线索,很快锁定了涉事女子李某。她承认行李箱确实属于自己,但坚称“不是故意扔的”,而是因为和家人争吵时“没拿稳”,才从阳台坠落。她还辩解道:“反正也没砸到人,也没造成损失,应该不算犯法吧?” 然而,法律的逻辑并不像她想象的那样简单。警方经查发现,这个坠落的行李箱重量接近5公斤。换句话说,从43层约120米的高度坠下,其落地冲击力相当于上百公斤的物体砸落,足以致人重伤甚至死亡。 李某认为自己只是“失手”,但在刑法评价中,无论是故意抛掷还是过失坠落,只要行为人明知或应当预见危险性而未加防范,就必须承担责任。 《刑法》第291条之二明确规定:“从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。” 这一条款设立的初衷,就是防范高空坠物危害公共安全的巨大风险。因为此类行为侵害的不是某个特定人,而是所有可能经过的人群,其性质属于危害公共安全犯罪。 李某一再强调没有砸到人。但在法律层面,高空抛物罪惩罚的是危险行为本身,而不是结果。换句话说,即使没有造成实际伤亡,只要行为具有重大危险性,就已经触法。正如本案,坠落地点是小区绿道,是老人、儿童频繁出入的公共区域,潜在危害极大,完全符合“情节严重”的标准。 这种“危险行为”与酒驾类似——即便没发生事故,也依然违法。因为法律更强调预防风险,而不是等到悲剧发生后再追责。 在司法认定中,高空抛物既可能构成故意犯罪,也可能构成过失犯罪。若证据显示李某因争吵情绪激动,明知在阳台边缘搬动大件行李箱存在坠落风险,却仍未加防范,其行为至少属于疏忽大意的过失。 根据《刑法》第115条,过失以危险方法危害公共安全的,情节严重的,同样要追究刑责。因此,李某的“没拿住”并不能成为免责理由。作为成年人,她应当预见后果,却因情绪激动而失去理智,未尽到应有的谨慎义务,这恰恰是法律所要规制的。 近年来,高空坠物事件频频见诸报端:有孩子被花盆砸伤,有路人被落下的杂物致残,甚至有人因此丧命。这类案件常常引发巨大社会关注,因为它具有极强的偶然性和不可预防性。 普通人走在小区、街道时,无法预测头顶何时会掉下危险物品。这正是法律要通过刑事惩戒来震慑的原因——维护公众对公共空间的安全期待。 在2020年起实施的《民法典》中,第1254条也明确规定,高空抛物造成损害的,由侵权人承担责任;难以确定具体侵权人的,由可能加害的建筑物使用人予以补偿。这体现了对受害者的举证责任减轻,也是司法保护的一种进步。 李某或许真心以为自己只是“不小心”,但法律告诉她:当一个可能随时夺走他人生命的行为发生时,这不再是生活中的小插曲,而是危害公共安全的严重违法行为。 对公众而言,本案的意义在于提醒:高空坠物不是偶然的“小事”,而是足以让人家破人亡的“恶性风险”。 每一次“没拿住”,都可能成为无法挽回的悲剧。法律之所以要严厉惩治,不是等人死伤后才追责,而是要在危险发生的那一刻就亮出红线。 换个角度想,如果这一次老人再快一步,今天我们讨论的就不是“惊吓”,而是“命案”。