1916年,清末首富“盛宣怀”去世,他大约留给子孙100多亿元的财产。其中包括,1300多万两白银和无数家产。可是,42年后,他的儿子盛恩颐,竟饿死在自家大宅。临死前,腹中一粒米也没有。

从晚清首富到饿死街头,这中间需要几代人?盛家的故事告诉你,一代就够了。当盛宣怀的四儿子盛恩颐在1958年的寒冬里,于自家破旧的门房中咽下最后一口气时,距离他父亲离世不过42年。

一个缔造了商业帝国,一个却连饭都吃不上,这巨大的反差背后,藏着一个家族兴衰的秘密。

盛宣怀这个人,简直是个传奇。他科举路上不算得意,只考中个秀才,但脑子却异常活络。1870年,靠着父亲老友的引荐,他进了李鸿章的团队,正好赶上洋务运动的大潮。

他办事能力超强,总能想到点子上,第二年就火速升官,成了四品大员。

他最牛的地方,是那份超前的商业眼光。他看准航运业的机会,向李鸿章提议创办中国人自己的轮船公司,还首创了“官督商办”这个模式。

1873年上海轮船招商局成立,一度濒临破产,他接手后硬是给盘活了,不仅扭亏为盈,还在价格战里把美国公司都给挤出了中国市场。

靠着李鸿章的支持,盛宣怀的商业版图越做越大,从轮船、矿产到纺织、电报,几乎无所不包。

他这种半官半商的身份,让他既能享受政策红利,又能大把赚钱,争议虽有,但确实也为国家近代工业化立下了汗马功劳。他被称为“中国商父”,一点不夸张。

更让人佩服的是他的格局。他不是那种只知道赚钱的商人,他坚信人才最重要。每开办一个企业,就必须配套建一所学校,这种“以企带校”的理念,就算放到今天,很多大公司也还在学。

他修建了中国第一条铁路干线卢汉铁路,这在当时可是惊天动地的大事。

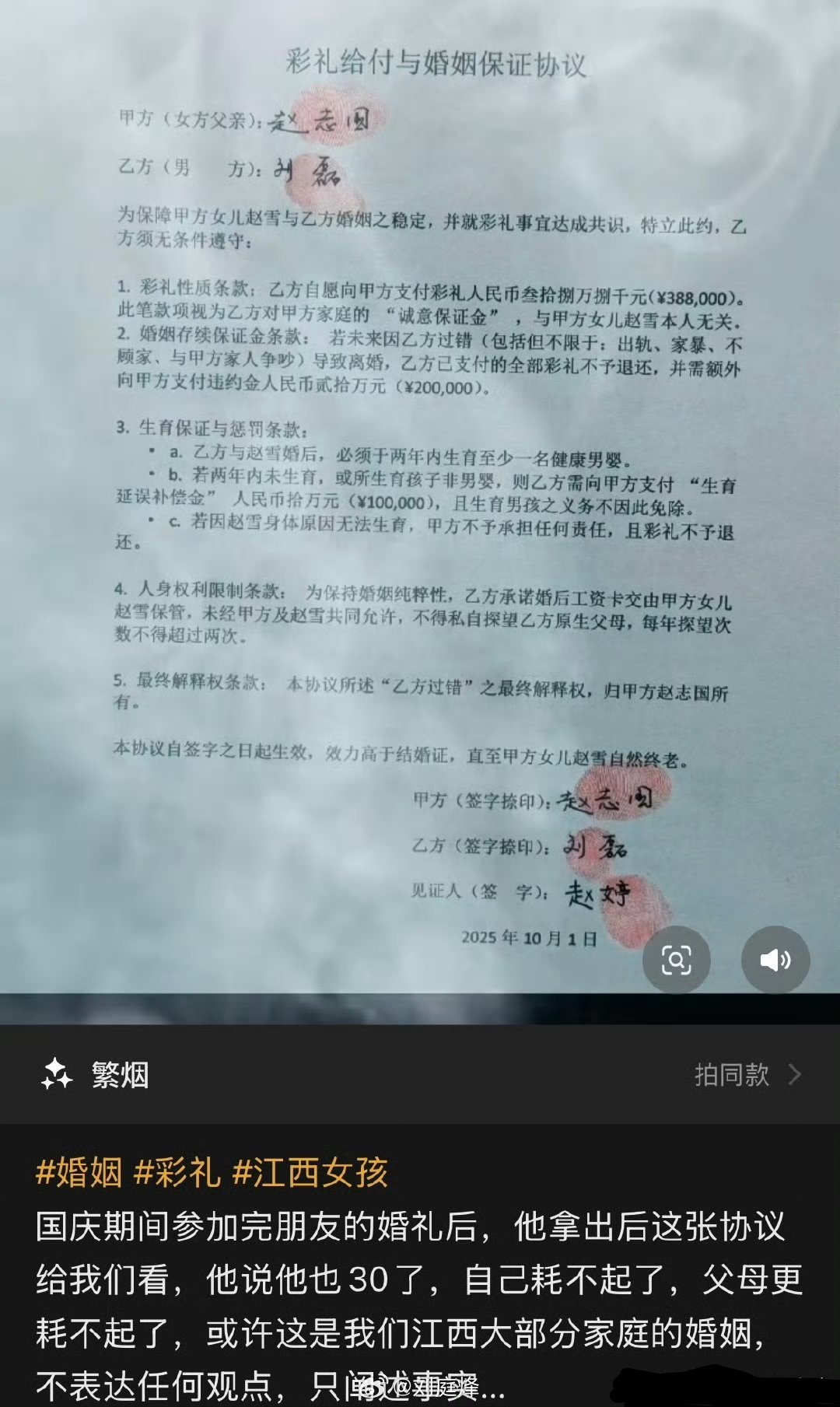

1916 年,近代实业界举足轻重的盛宣怀走完了一生。他身后留下的财富堪称 “天文量级”—— 后世估算其总资产已突破百亿规模,单是易于计量的白银储备,便足足积攒了一千三百余万两之巨。

他在遗嘱里写得清清楚楚,一半家产要做慈善,还告诫子孙后代要守本分,别爱慕虚荣,不许铺张浪费。纵是精心筑起的规训高墙,遇上那耽于挥霍的子孙,终究也只剩徒然崩塌的命运。

他的四儿子盛恩颐,留过洋,长得帅,娶的也是名门闺秀,刚开始也管过家里的生意,参与过汉冶萍铁矿和上海图书馆的建设,看着还挺像那么回事。可没过多久,他便彻底挣脱了所有束缚,全然由着性子肆意而为。

他花钱如流水,嫌马车慢,就买了上海第一辆进口跑车;看戏要包下整个戏院;一场赛马赌博,输掉的钱够买二十间沿街商铺。

某场拍卖会上,一件异域花瓶让他移不开眼。举牌时,他报出的价格直接是市面行情的十倍,末了还淡淡补了句:“我们盛家做事,从没有讨价还价的道理。””这种挥霍,已经不是享受,而是一种病态了。

岁月如一条永不停歇的奔流,载着天地间的众生万物一路向前,从不会因为谁的留恋徘徊,就肯稍作停留。抗战爆发,上海沦陷,盛家的房产被查封。

为了自保,盛恩颐竟然打着慈善的幌子,暗地里和日本人勾结,倒卖毒品,把家族资产变成了日伪的资源。这一步,彻底断送了盛家的未来。

抗战胜利后,他因通敌罪被清算,家产全部充公。新中国成立后,盛家偌大的宅院,只剩下留园的一小部分归他栖身。

身边的亲友个个对他避而远之,就连自家的子孙后辈,也都各奔东西、散落四方。从前追随他的老部下,曾多次好言相劝,可他终究一个字也没往心里去。

一九五八年的寒冬来得格外凛冽,寒风似要钻进骨头缝里。盛恩颐蜷缩在自家门房的角落,屋内既无半点炉火暖意,也寻不到一口可饮的活水,更无人上前问津他的冷暖。

据邻居说,他那屋子“连只老鼠都不来”。

法医最后的鉴定结果是,胃里空空如也,他是活活饿死的。从父亲留下金山银山,到自己饥寒交迫而死,盛家的辉煌就此画上句号。

“富不过三代”这句老话,在盛家身上应验得如此彻底。倘若后世子孙的才略远胜于我,那些身外之财于他们而言,又有何留存的必要?

他凭一己之力便能创下家业,根本无需借助旁的助力;要是后辈儿孙的本事比不上他,即便留下万贯家财,到头来也不过是徒劳一场。

留钱越多,他犯的错越大。盛宣怀一生的成功,或许都抵不过在儿子教育上的失败。