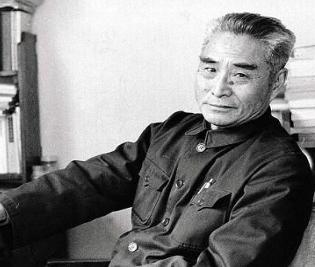

1975年,蒋介石得知黄维被特赦的消息后,立刻邀请他前往台湾,不仅补发了他被俘27年的中将军饷,还恢复了他的名誉,蒋介石没有意识到,黄维竟直接拒绝了他。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这个曾经在淮海战役中顽固抵抗、被俘后27年拒不认错的国民党将领,最后关头却让所有人意外地选择了留在大陆。 黄维1904年出生在江西贵溪一个普通农家,父亲早逝,家境贫寒。他凭借努力考上师范学校,毕业后回乡当了一名小学教师。因为在学校宣传进步思想,遭到当地乡绅排挤,被迫离开家乡。 就在这时,他遇到了人生中第一个重要引路人—方志敏。在方志敏的安排下,黄维结识了中共江西地下省委负责人赵醒侬,并被推荐报考黄埔军校一期,与陈赓、徐向前等人成为同窗。 黄埔军校成为黄维人生的转折点,在这里,他深受孙中山革命思想影响,逐渐认同三民主义,也得到蒋介石的赏识。 从黄埔毕业后,黄维在北伐战争和抗日战争中屡建战功,1937年淞沪会战中率部死守罗店六天六夜,部队伤亡惨重,整编时存活不到600人。 蒋介石闻讯后特地从前线赶来,将自己的怀表赠予黄维,这份赏识让农家出身的黄维受宠若惊,成为蒋介石的“天子门生”。 然而黄维耿直的性格让他在国民党内部处处碰壁,最典型的是他在指挥54军期间,发现军粮中被掺入沙石,愤而向上级举报,却因此得罪了以何应钦为首的贪腐集团。 尽管蒋介石欣赏黄维的才能,但在众人排挤下,只得将他调往后方军校任职。黄维曾多次请求辞去军职去办学,却屡遭蒋介石拒绝。 1948年淮海战役中,黄维率领的第十二兵团在双堆集被解放军全歼,他自己也被俘。 被俘时他试图自杀未遂,高喊“士为知己者死”,展现旧式军人的做派,从此开始了27年的战犯改造生活。 在功德林战犯管理所,黄维是最顽固的一个。他拒绝写悔过书,甚至在囚室里日夜抄写文天祥的《正气歌》,钢笔尖都磨秃了十几个。 妻子蔡若曙前来劝降,他竟掀翻妻子带来的饭菜。他沉迷于永动机研究,用牙膏皮做零件,用硬纸板画图纸。 然而共产党对黄维的改造充满了人道关怀,他患胸膜炎时,被连夜送往协和医院救治,这让他想起1931年方志敏在国民党监狱咳血而亡时,连一片阿司匹林都没得到的往事。 周恩来还特批动用外汇从香港为他购买特效药。管理所不仅没有阻止他研究永动机,还为他提供物理书籍。这些点点滴滴逐渐融化着黄维内心的坚冰。 27年间,黄维的思想悄然发生变化。他通过外出参观看到农村玉米长得比国民党时期壮实,听到农民说“现在不用交苛捐杂税了”。 他后来坦言:“以前总说‘救国’,可老百姓能吃饱饭,才是真的救了国。” 1975年12月,71岁的黄维作为最后一批战犯获得特赦。当他从管理人员手中接过特赦证明时,衣兜里还揣着一封来自台湾的电报。 蒋介石承诺补发他27年中将薪水,恢复其“党国英雄”名誉。但在记者镜头前,黄维毫不犹豫地撕毁了那封电报。 黄维拒绝台湾的邀请,表面理由是他的小儿子还在大陆,“我走了他咋办?”这个儿子在他被俘时才3岁,后来成为安徽乡下的农民,27年来一直精心保存着父亲穿军装的照片。 但更深层的原因,是黄维27年来对共产党认识的彻底改变。 特赦后,黄维被安排为全国政协文史专员,每月领取200元工资。他将大部分收入寄给前国民党老兵,并致力于两岸统一事业。 当被问及为何不去台湾时,他拿起《台湾府志》说:“郑成功从荷兰人手里收回的地方,哪有再送出去的道理?” 1989年黄维去世,墓碑上刻着“永葆民族气节”六个字。比他早20年获特赦的杜聿明临终前感叹:“我们这些写检讨的,反不如不写的人看得明白。” 黄维用他的一生完成了从国民党将领到爱国人士的转变。他的故事告诉我们,真正的气节不是愚忠于某个政党或个人,而是忠于人民、忠于民族。 这就是为什么他最终拒绝了蒋介石的邀请,选择留在他深深热爱的这片土地。 信息来源: 华夏文摘—黄维:一个将军的“改造”历程