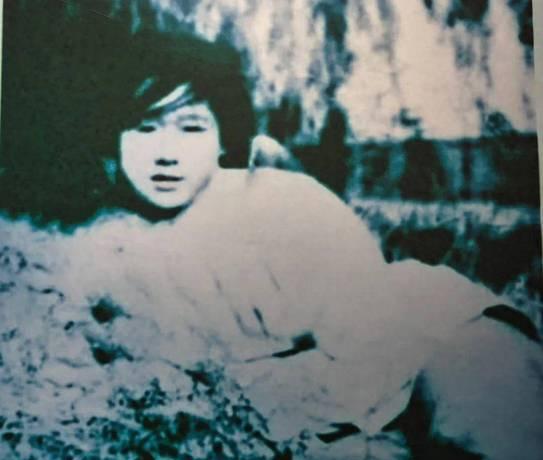

1938年,台儿庄战役中,一连长不幸中弹倒地,一位18岁的女战士上前抢救,不料被一日本兵抢先将连长刺死,愤怒的女战士立马搬起一块石头朝鬼子砸去。 1938年的春天,那时候的台儿庄,打得有多惨烈,就不用多形容了。每一寸土地,每一片瓦砾,都在反复争夺。就在这么个血肉磨坊里,有个从湖南来的女兵,叫刘守玟。才18岁,现在,很多孩子可能还在为考哪个大学发愁。而她,已经是国民革命军第22集团军野战医院里的一名护士。 战场上,炮火连天,一个连长刚喊着“弟兄们,跟我冲”,就被子弹撂倒了。刘守玟当时就在附近,她想都没想,猫着腰就冲了上去,想把连长拖回来。可就在她刚要碰到连长的时候,一个日本兵从斜刺里冲出来,端着刺刀,噗嗤一下,就捅进了连长的胸口。 那一刻,时间仿佛都停了。 一个年轻的生命,一个还在指挥战斗的军官,就在她眼前,被这样残忍地终结了。刘守玟脑子里“嗡”的一声,所有的理智、所有的恐惧,瞬间被一股原始的愤怒给冲垮了。她没有哭,也没有喊。她做了一个谁也想不到的动作——顺手从地上搬起一块沾着血的石头,用尽全身的力气,朝着那个刚抽出刺刀的日本兵的脑袋,狠狠砸了下去。 那日本兵大概也懵了,他可能怎么也想不到,这个看起来瘦弱的女护士,会有这么大的胆子和力气。他应声倒地,当场毙命。但几乎在同一时间,另一颗子彈也击中了刘守玟。 故事讲到这儿,很多人可能会觉得,这就是一个壮烈牺牲的英雄故事。没错,但这个故事的后半段,才更让我们今天的人,感到五味杂陈。 刘守玟没有当场牺牲,她被战友救了下来,送到了后方。但伤得太重,眼看就不行了。临终前,她从贴身口袋里,颤抖着掏出一张照片、一封家书还有两块大洋,交给了当地一位善良的大嫂,求她以后有机会,一定把这些东西送到湖南老家,交给她的父母。 说完,这个18岁的姑娘,就永远闭上了眼睛。 她被草草地葬在了村边的乱葬岗。战争年代,一个人的生死,就像一粒尘埃,风一吹,就散了。 没人知道她的名字,没人知道她的故事。那位大嫂,后来也因为时局动荡,没能完成这个临终嘱托。 这个承诺,像一块石头,压在这位大嫂的心里,一压就是一辈子。直到她临终前,又把这个未了的心愿,交给了自己的孙子。 时间一晃,就到了21世纪。 那位大嫂的孙子,为了完成奶奶的遗愿,开始了一场跨越半个多世纪的寻亲。他带着那封已经泛黄的家书,多次往返于山东和湖南。一开始,大海捞针,毫无头绪。但好在,我们这个时代有互联网,有无数热心的媒体和志愿者。 这个故事被报道出来后,一下子就引起了轰动。大家突然发现,原来在我们熟知的那些大战役、大英雄背后,还藏着这样一个个具体、鲜活、有血有肉的生命。 经过多方努力,2004年,刘守玟的家人,终于被找到了。 当她的亲人看到那封迟到了66年的家书时,所有人都泣不成声。 找到了家人,那安葬在异乡的遗骸呢?当地政府和志愿者们又开始了新的寻找。最终,在台儿庄,他们真的找到了刘守玟的墓。2005年,这位离家67载的湖南姑娘,终于魂归故里。 因为就在我们纪念抗战胜利80周年的时候,我们更应该思考一个问题:我们到底应该记住什么? 记住胜利当然重要。但更重要的是,我们要记住那些为了胜利,付出了自己全部,甚至连名字都没能留下的普通人。历史不应该只是一串冰冷的数字,不应该只是教科书上几段枯燥的文字。历史,是无数个像刘守玟一样的个体,用他们的青春、热血、生命和情感,一点点拼凑起来的。 这几年,有个特别好的趋势。越来越多的人开始关注“个体记忆”。比如,一些民间团队发起的“关爱老兵”计划,不仅是给他们物质上的帮助,更重要的是,抢救性地记录下他们的口述历史。这些第一手的资料,比任何宏大的文献都来得真切、动人。 前段时间还看到一个新闻,一个90后团队,利用最新的AI技术,修复了很多抗战时期的老照片和影像资料。当那些模糊的黑白面孔,变得清晰、甚至彩色的时候,你突然觉得,他们离我们好近。他们也曾年轻,也曾有过爱人,也曾对未来充满希望。 这种“看见”,就是一种最好的纪念。 它让我们明白,我们今天所拥有的一切,不是凭空掉下来的。是有人在前面,替我们挡住了黑暗。 刘守玟砸向日本兵的那块石头,砸碎的,是一个侵略者的脑袋。但它更像一声呐喊,喊出了一个民族在危亡关头,最本能的血性和不屈。那不是一个军人的战术动作,那是一个被逼到绝境的普通人,最后的反抗。 这种反抗,超越了性别、年龄和身份。它告诉我们,当家园被侵犯,当同胞被屠戮时,每个人都可能成为战士。