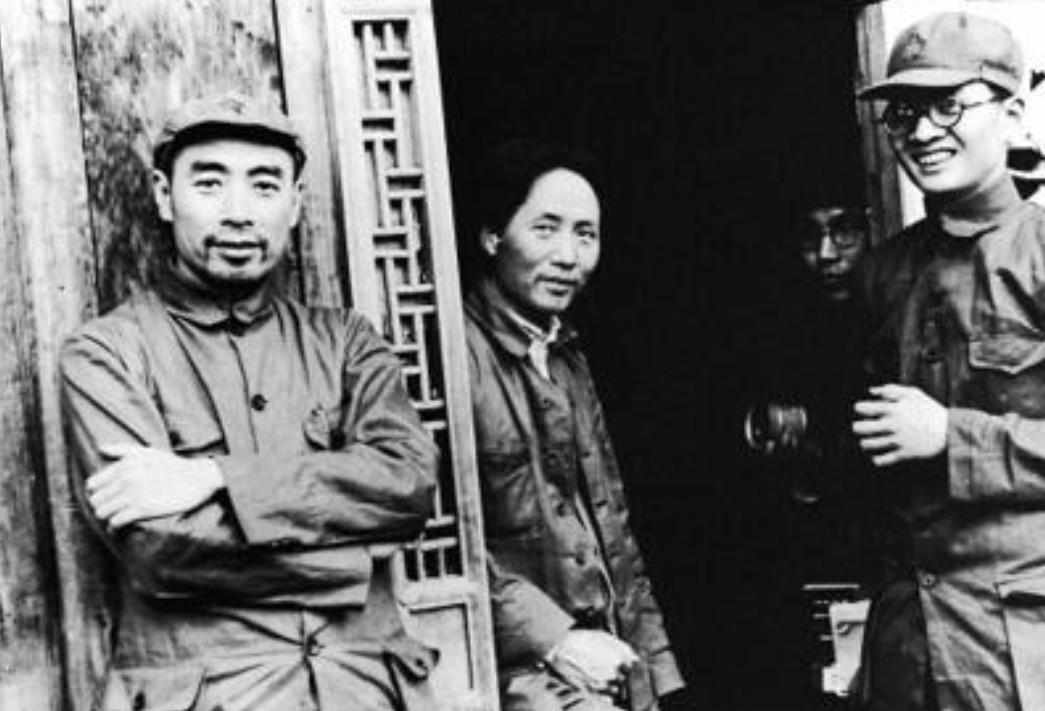

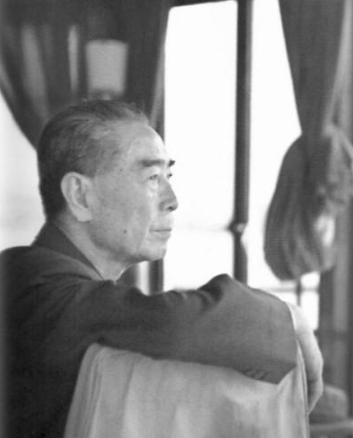

当时,陈云是最懂周总理处境的,他说:在特殊情况下,周总理有多种道路可以选择。一是唯命是从; 二是公开抗争;三是随波逐流;四是消极怠工,少做工作,减少精神和身体的压力;五是退避三舍,养病治病,安度晚年;六是舍身忘我,把国家带出浩劫。 实际上,前五种选择在当时的都有典型人物。但是周总理义无反顾地选择了最难走的第六种路。因为他曾经说过:“我不下地狱,谁下地狱;我不入苦海,谁入苦海。” 周恩来是一位将民主精神熔铸于血脉、以平等为修身准则的共产党员,他以自勉、自励、严于律己、宽以待人的品格贯穿一生。在长期从事党的工作实践中,他始终践行"为人民服务"的宗旨,从不会摆官架子。作为国家总理,他从未将职务视为高人一等的资本,反而将其转化为"责任重于泰山"的担当。这种"功高不居、位高不骄"的修养,在是非曲直面前更显珍贵——他既能坚持真理又懂得包容,既坚持原则又通达人情,堪称共产党员修养的典范。 孔子所言"益者三友"的品性,在周恩来身上得到了最生动的诠释。他如同一面明镜,既照见自身正直坦荡的品格,又映照出对他人的宽厚包容。钱钟书、梁漱溟等学者都曾感念他"知人知心"的真诚——在知识分子座谈会上,他总是侧耳倾听不同声音,即便面对尖锐批评也报以微笑;在生活困境中,他更会默默记挂学者们的难处,悄悄派人送去生活物资却不留姓名。这种"不矜不伐"的品格,使党内同志、党外人士乃至普通民众都视他为可亲可敬的"人民总理"。 周恩来的"待人之柔"体现在两个维度:其一是春风化雨的关怀,其二是根深蒂固的平等意识。他常询问身边工作人员的家庭境况,从子女教育到老人就医,事无巨细都记挂在心。警卫员小张的妻子患重病,他亲自联系北京协和医院专家会诊;秘书小李的母亲在农村患病,他悄悄托人送去特效药。这种关怀不是居高临下的恩赐,而是平等的共情。 对待青年同志,他既欣赏其朝气又勇于纠偏——当某位年轻干部在政策执行中出现偏差时,他并非简单批评,而是引导其分析失误根源,鼓励"吃一堑长一智"。这种"信任+引导"的教育方式,使许多青年干部迅速成长为栋梁之才。 更令人动容的是他超越阶层、身份的平等观。在工厂车间,他与老工人同坐条凳讨论生产工艺;在农村田埂,他脱下鞋袜与农民共踩泥泞;在学术会议,他与年轻学者争鸣理论问题。这种"无差别对待"的平等精神,使他在1972年接待美国总统尼克松时,能以"乒乓球外交"的巧思化解僵局; 这种平等精神深深融入周家家风,他常以"不要觉得自己高人一等"告诫晚辈,要求他们"融入社会、服务人民"。周家子女无一例外投身基层:长子周念飞在云南山区支教二十年,次女周秉德在工厂车间当普通工人,三子周秉和在农村插队时主动要求到最艰苦的生产队。这种"不搞特殊、自食其力"的家教,使周家成为"清廉家风"的典范——从未有人打着周恩来的旗号谋取私利,这种"严于律己、清正传家"的品格,在物欲横流的年代更显珍贵。 若说"柔"是周恩来的处世智慧,"刚"则是他作为政治家的精神脊梁。荀子所言"欲虽不可去,求可节也"的清廉自律,在他身上得到完美体现。他无欲无我的精神境界,使其在原则问题上刚正不阿。这种"刚柔相济"的特质,连美国国务卿基辛格都赞叹不已:"他的温文尔雅背后,藏着刚强与柔和融合的智慧。" 在保密纪律上,他堪称"铁律"的化身。他与邓颖超早年通信时,从不涉及党纪禁止的内容;建国后,他更以"保密就是保生命"的觉悟严格要求身边人。这种"严守机密"的品格,在革命年代保护了无数同志的生命安全;在建国后,则成为维护国家安全的铜墙铁壁。他常说:"保守机密就是保护革命果实。"这种对纪律的敬畏,使他成为全党遵守纪律的楷模。 周恩来的"刚"更体现在临危不惧的勇气上。他一生经历二十余次险境,每次都能以"泰山崩于前而色不变"的定力化险为夷。在长征途中的危急时刻,他力排众议支持毛泽东改变行军方向的决策,使红军跳出敌人包围圈;在遵义会议上,他以政治智慧促成毛泽东领导地位的确定,挽救了党和红军。这些"临危受命"的壮举,既展现了他的政治远见,又彰显了他的担当精神。 建国后,这种"刚毅"精神转化为"人民公仆"的担当。在邢台地震现场,他冒着余震危险指挥救灾;在洪水灾区,他与群众同吃同住;在工业建设一线,他深入车间解决技术难题。这种"与民同甘苦"的作风,使他成为"人民总理"的代名词。他常说:"总理就是人民的勤务员。"这种将职务视为责任的信念,使他始终保持着"甘当人民公仆"的本色。

乆亍

品德高尚,智慧无双

天空

周总理是毛主席思想的坚定执行者,这是不容任何人予以质疑的!

HJT

永远怀念人民的好总理!

用户12xxx09

周总理是毛主席的亲密战友,是毛主席革命路线的忠实执行者。

用户85xxx42

把新中国建成这样,周总理占了很大的贡献

用户10xxx31 回复 09-06 13:16

总理的贡献是巨大的

吕氏春秋

周总理伟大,朱总司令伟大,因为他们都跟着毛主席!

用户10xxx01

全宇宙唯一无私心,一心为民的伟人

算命先生

总理永远是全体党员学习的楷模!

用户10xxx08

其实,解放后,最适合治国的是周总理,周总理智慧极高,大公无私,威信极高,工作非常积极认真。应该没有他克服不了我问题。

爱吃土豆的薯条

最敬爱的周总理!

我的购物好道

千古伟人,一身正气,两袖清风!

静默

共产党人的楷模。

猎风

周恩来爷爷永远都活在我的心里!你老人家永远都是我学习的楷模!

好好

周总理是大公无私的伟大的人,是毛主席真正的战友。

万红

无可挑剔的品德!周总理终将封神之人!

清晨微风

高贵品德举世无双,周总理永远活在中国人民的心中

踏雪寻梅

向伟人学习

用户10xxx80

老百姓对周总理的敬爱是真心实意的。

用户87xxx45

周总理人品之高洁世所罕见,可称为圣人

行者孙

敬爱的周总理永远活在中华儿女的心中!

阿远

周总理到病世都戴着为人民服务的胸章。[点赞][点赞][点赞]

很好

从领导伟人到辅助伟人、从掌握大局到着手细节,无不体现胸怀若谷、一心为民的崇高品质!周公千古!

NO1

千古第一完美之人

细雨润无声

毛主席、周总理伟大之处:一切为了人民

用户15xxx31

值得国人怀念矣!

养心修性

我中华民族伟大复兴的枢纽人物

用户18xxx17

永远怀念毛主席,

用户15xxx43

周总理是毛主席的亲密战友,是毛主席革命路线的忠实执行者。

用户10xxx00

周恩来,这是一个伟大的名字!永远刻在中国人民心中

厚德载物

人民的好公仆好总理,敬爱的周总理永远活在中国人民的心中!

海阔天空

13岁就立志“为中华崛起而读书”,唯此信仰鞠躬尽瘁。周恩来永远的丰碑:中国的总理,人格魅力却属于全世界!

用户10xxx07

不要胡讲乱说'要尊重历史事实,还什么有1一6条伪命题。其实周总理是毛主席革命路线的忠实战友,一生坚决执行毛主席的伟大战略思想路线!

金老师

总理也是成就了毛主席,伟大的人格

用户10xxx02

伟大的周恩来总理,永远怀念。

用户11xxx79

鞠躬尽瘁万世楷模!

董绍山

周总理的品格丰富了毛泽东思想!

用户10xxx53

总理是近代最杰出的光辉典范!

用户10xxx08

太伟大了

冬天里的阳光

都是世纪伟人,尊重他们就不要随意炒作。

梦dadi

周总理是共产党员的楷模

用户10xxx66

总理说以前几次他认为毛主席是错的,所以他反对了,后来的事实证明毛主席都是对的,毛主席站的高,看的远,大家对他误解都是情有可原的,因为达不到他那种高度,抗美援朝只有主席一人坚持,面对蒋军围剿只有他想到四渡赤水