上一篇只是我的《甘肃大历史》一书第七章的一小段,有读者敏锐地看到了不全面,因为字数限制,我只发布了第一个部分,下面是第二部分。

★

在大家的固有认知中,一般认为长城是一堵孤零零的墙,但当我们来到河西走廊上之后,你才能看清它的全貌。在长城的外侧,一般会设置“天田”(又称“土河”,《通典·兵五·守拒法附》中记载:“土河:于山口贼路,横断道,凿阔二丈,深二尺,以细沙散土填平,每日检行,扫令净平,人马入境,即知足迹多少。”),天田就是在长城前洒下的一层细沙,边防军可以通过细沙上的脚印观察敌军的动向和数量,作用类似于雷达。

★

除了设置这种侦察设施之外,为了加强长城的防御,在有河流的地方会挖水渠,不仅便于水的取用,也能像都城的护城河一样形成第一道防线。没有河流的地方士兵们选择在长城前方的有效射击范围内开挖堑壕,从而阻塞草原骑兵,实现将移动靶变成固定靶的目的。

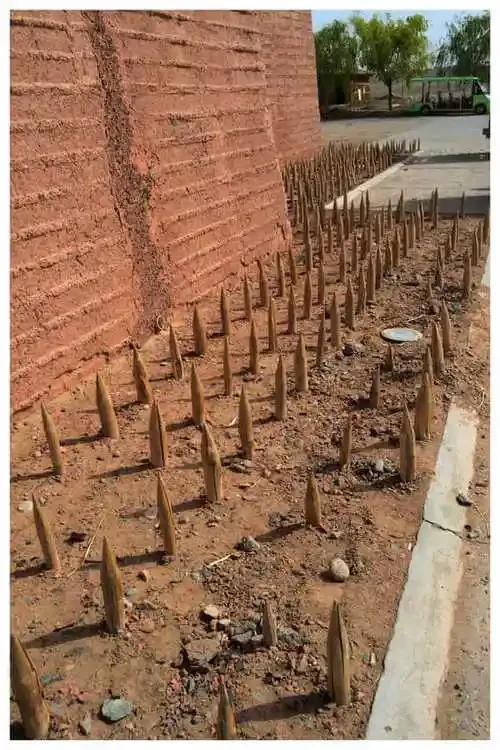

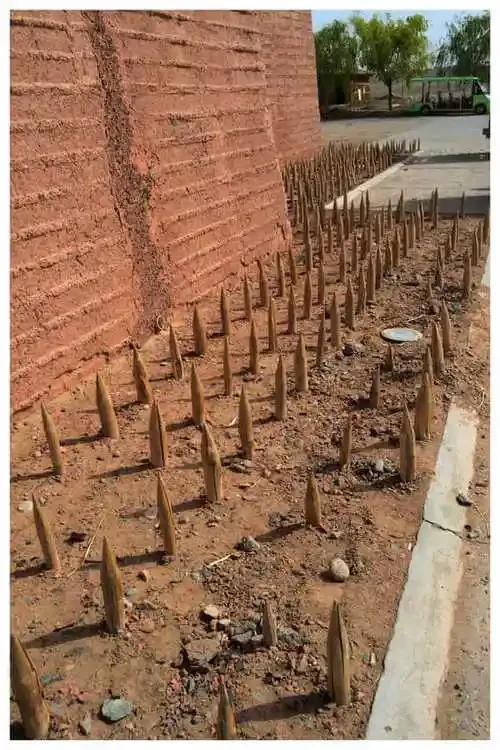

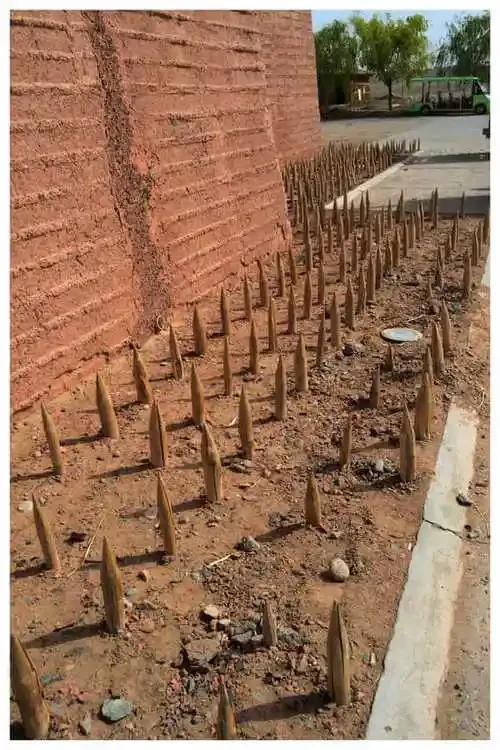

在长城墙脚下,还有一种名叫“虎落”的设施,即用红柳枝编成的一道篱笆墙,或者用将木杆的一头削尖,以60~70厘米的间隔,垂直埋设于夯土建筑周围,用来扎伤经过的人马,阻止敌军进攻。

在长城的墙体上及内侧,每隔一定距离,就会设置一处烽燧或坞堡,用来驻扎执勤的戍卒,用来应对小股敌人的袭扰和传递烽火信号。为了应对大股敌人的入侵,在30里左右的范围内,会设置驻军的亭或障,这是距离长城最近的应急兵营,一旦收到烽火信息,就会迅速奔赴长城,形成第一道阻击力量。

★

在笔者居住的瓜州县六工村旁边有一座“六工古城”的国宝单位,这座城就是汉代著名的昆仑障,距离汉长城11公里,是汉代与长城配套在一起的重要军事堡垒。如果都尉府下辖的兵马不足以应对来犯之敌,郡县的府兵就会迅速集结起来,由太守率领奔赴战场,巴里坤湖畔出土的《裴岑纪功碑》就记载了敦煌太守于东汉永和二年(137年)率三千郡兵出击北匈奴、杀死呼衍王的重大胜利。

★

由此可见,汉王朝依托于长城建立了天田——堑壕——虎落——边墙——烽燧——亭障——郡县的防御体系,形成了以点线结合布防的秩序带。至此,我们才能那些“不敢南下牧马”的胡人究竟在畏惧什么了。

采自邢耀龙《甘肃大历史》,即将出版