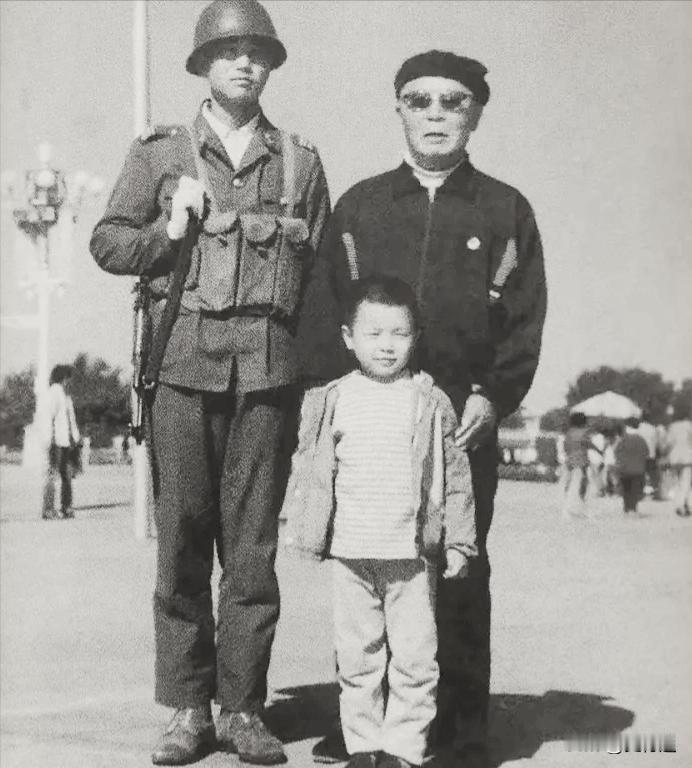

1989年国庆之际,开国上将吕正操将军带着小孙子与天安门广场执勤战士的一张留影 1989年,天安门广场的地砖比往年要擦得更亮些。 国庆四十周年,北京城早早就热起来了,人群挤满了东西长安街,旗子全挂了出来,哪怕楼上窗户也都整整齐齐地贴着红绸。白鸽放出来时,孩子们喊得欢,很多人头一次看到广场升旗,不少人穿着最好的衣服,就为了在那天拍张照,留个纪念。 吕正操走得不快,身边是个小男孩,大概也就五六岁的年纪,一只手牵着他,另一只空着。 老将军那时候已经年过八十,身板却还挺得直。他喜欢穿旧布中山装,不用拐杖也不愿别人搀。 他跟广场上的执勤战士打了个招呼,没说什么客套话,只问:“站多久了?”战士回答时声音发紧,姿势却纹丝不动。 那个时候的吕正操,已经是全国政协副主席,开国上将,还是中国网球协会的终身主席——说这些职务没什么意思,他自己从来不提。 要不是记者登门采访,他身边的人都忘了他手里还有那么多头衔。 可那天,他就是一个牵着小孙子溜达的老人。小孩咬着嘴唇盯着执勤兵的军靴瞧,鞋头发亮,他小声问爷爷:“他们是不是不许动?”吕正操笑了笑,没答话,只是低头帮他理了理歪掉的红领巾。 有人给他们拍了一张照片。 那个时刻很短,也很静,广场那么多人,那么多旗子飘着,那一角却像是静止的。 照片没登报,也没大肆宣传,只是留在了家里,后来偶尔提起,大家才想起,这样的一个国庆日,那样一位老将军,站在那些刚刚十八岁的新兵旁边。 他一辈子从不高谈阔论“军功”二字,也很少提自己是东北军出身,从热河抗战打到冀中平原。 对外人说得少,对子女说得更少。他总说:“我不过是活下来的。”这话说出来像句抱怨,但其实是认真的。 他在冀中打游击时,差点死在日军扫荡下,后背留下的那条疤,一直到他老年还在隐隐作痛。 他清楚,是老百姓把他们护住了,是那些悄悄送水送饭、半夜在稻田边放风的普通人,才让他有机会活到今天。 所以他说,“人民是靠山”,这不是口号,是亲眼见过多少人死在枪下之后才敢说的句子。 他对子女要求不多,只一条:靠自己。 家里有三个孩子,两个女儿,一个儿子,都没从军,也没人继承他铁路兵的事业。 他不干预他们选什么大学、找什么工作,甚至连结婚对象也从不插嘴。 他最常讲的一句话是:“我不替他们遮风挡雨,我又不是他们的屋檐。”话说得硬,但做父亲的心思也藏得深。 他知道,他这辈子走过的都是险路,他不想让孩子也学着他那样披挂上阵。 长子吕彤羽从军校毕业后,被派去最苦最偏的地空导弹部队,站岗、烧炉、养猪、抄电报一样没少干。 他做科研,搞导弹制导系统,从不在家里提辛苦两个字。 直到2007年,他带领的团队拿下了国家科技进步奖的特等奖,那是那年唯一一个,领奖时他穿着旧西装,台下有人认出他是吕正操的儿子,他回头笑了一下,说:“是,我爸不让我走捷径。” 他记得小时候玩扑克牌学着作弊,被父亲瞧见了,什么话都没说,只皱着眉头冷冷地吐出一句:“你还没学会,就学做假?”这一句话,像针一样戳进心里。 他知道父亲不是骂他,是提醒他。 这么多年,他做项目做方案,有时候真的动了小聪明的念头,那句话就会在脑子里响起来,一下子把他拉住了。 吕正操老年时最爱打网球。他说张学良打,他也打,打了一辈子。 到九十岁还不歇,打不动了就去给人颁奖。 有人笑话他,说你都当上将军了还惦记那点球拍?他却一本正经地回:“体育不是小事,是看一个民族精神状态的大事。”他不爱上台讲话,却爱在人群边上看年轻人挥拍,有时候看得出神,嘴角会抖一下,像在笑,又像在想别的事。 他常去冀中旧地转悠。那片平原是他打游击的地方,也是他一辈子放不下的地方。 1983年他组织人手成立了冀中抗战史研究会,想把那段时间的事都留下来。 他说得很明白:“那些人快走光了,再不写下来,就真没了。” 于是,他领着一群老人,每天泡在资料堆里,整理出五十册抗战史料,亲自看、亲自改。到晚年,眼花了、手抖了,还坚持校对封底的名字。 有人问他:“你干嘛这么认真?”他没回话,只把眼镜摘下来,抹了一下鼻梁。 等他走了,吕彤羽接了父亲的班。 也不喊口号,就一个人默默把那五十册史料电子化,用手机、电脑整理出目录。 他说现在年轻人不爱翻纸书,那就换种方式让他们看到。 那几年,他沿着父亲的老战场走了好几圈,拍照片、记访谈、写文集。有时候深夜还在琢磨标题,头发白了一圈都没注意。他不说这是“弘扬传统”,他说这是“还个旧账”。 吕正操晚年对死没什么害怕,只叮嘱一件事:“葬礼别搞排场。”他最讨厌动静大的场合,说:“咱们又不是唱大戏的。”他临走前的状态很安静,没有交代长篇遗言,也没有握手道别,只是说了句:“我这一生啊……也算没白活。”