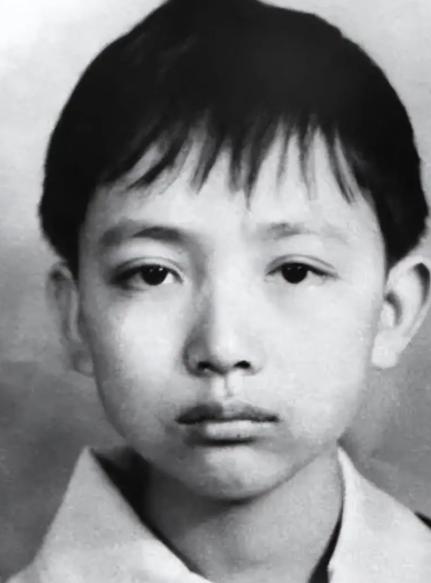

1988年,14岁赖宁因救火不幸牺牲,成了家喻户晓的小英雄,然而三十年过后,他的照片却被学校摘下,雕像被拆除,就连英雄的事迹都被教科书删除,这究竟是为什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1988年,一个普通的四川少年走进了人们的视野,那一年,14岁的赖宁因为救火不幸牺牲,他的名字迅速传遍大江南北,成为无数孩子心中的偶像。 三十多年过去,当年的小英雄却悄悄淡出了公众的记忆,课本里不再有他的故事,学校操场上的雕像被拆除,连挂在教室里的照片也被取下。 人们开始疑惑,当年被奉为楷模的少年,为什么会在时代的浪潮中逐渐消失? 赖宁出身在四川石棉县的一个普通农家,父母靠务农为生,他从小聪明、懂事,在同学眼中是乐于助人的伙伴,在老师眼里是成绩优异的学生。 他喜欢写字、画画,也常和小伙伴们在山里探险,还成立过属于他们自己的小队,即便年纪不大,他却有着强烈的责任感。 曾经因为在值日时不小心弄断了一棵小树,他第二天就带着锄头和树苗去补种,还挂上写着“爱护小树”的牌子,对森林和环境的关心,似乎早已在他心里扎下了根。 1988年3月13日,石棉县海子山因为电线短路突发大火,风势很大,火苗迅速蔓延,山上的森林资源和附近的油库都面临着威胁,消防员赶到后全力扑救,附近的村民也纷纷上山支援。 赖宁在听到火情后,来不及告诉家中生病的母亲,就拿起水桶冲出家门,他和同龄伙伴们一起,用最原始的方式扑打火苗,因为火势太猛,孩子们被安排转移到山下,可赖宁坐在车上,心里焦灼不安。 当他看到火焰在风力作用下重新燃起时,他再也按捺不住,悄悄下车,独自返回了火场。 一天一夜的扑救后,大火终于被压制,但人们在清理现场时,在火势最猛烈的地方发现了赖宁的遗体,他的手还紧紧抓着树枝,像是在拼命向上攀登,那一刻,所有人都泪流满面。 赖宁的牺牲引起巨大反响,他被追授为“英雄少年”,还获得了“光荣奋斗者”等称号,共青团中央号召全国少先队员学习他的精神,各地学校挂起了他的画像,他的故事被写进了小学语文课本。 那时的孩子,几乎人人都会背诵他的事迹,在那个集体主义氛围浓厚的年代,他的牺牲被解读为崇高的担当,成为全民仰望的榜样。 为什么赖宁的名字能在短时间内传遍全国?这与当时的社会背景密不可分,那时候人们强调集体利益,个人的牺牲往往被视为无私奉献的最高体现。 英雄形象不仅仅是教育的需要,更是价值观的集中表达,赖宁的英勇与奉献恰好契合了这种叙事,因此被大规模传播。 但随着时间的推移,社会开始冷静思考,未成年人本身缺乏足够的安全意识和自我保护能力,如果过度宣扬孩子的“舍身救人”,可能会让更多孩子在危险面前选择盲目效仿。 现实中的一些惨痛案例让人触目惊心,比如有孩子模仿电视情节玩跳伞而受重伤,也有学生为了救落水的同伴而导致多人溺亡。 1994年辽宁的一场火灾中,17名学生自发救火,结果造成多人伤亡,这起事件更是敲响了警钟,人们开始质疑,让未成年人冒着生命危险去见义勇为,是否真的合理。 观念的转变推动了法律和教育的更新,随着《未成年人保护法》逐渐完善,社会共识逐步形成:生命价值高于一切,尤其是未成年人的生命更应受到保护。 教育部门调整了方向,不再强调未成年人的舍身行为,而是提倡在危险面前保持冷静,学会自保,第一时间寻求成年人的帮助。 教材里的赖宁故事被删除,学校的雕像和画像被撤下,取而代之的是各种安全须知和防灾演练,孩子们被教导要学会报警、求助,而不是盲目冲进危险之中。 赖宁的形象逐渐淡出,并不是否定他当年的英勇,而是社会在价值观上的一次深刻转变,赖宁真正可贵的地方,不只是火场中的牺牲,更在于他日常展现出的责任感和担当。 他热爱学习,关心环境,乐于助人,这些品质才是值得一代代孩子传承的,把英雄精神局限在“舍生忘死”的火灾故事里,其实是对他生命价值的一种狭隘解读。 今天当我们再次提起赖宁,他的精神并没有消失,大火中的逆行消防员,疫情中派送物资的少年志愿者,都是这种担当的延续。 社会对“见义勇为”的理解也在进化:勇敢不等于冲动,担当不等于牺牲,真正值得鼓励的,是在力所能及的范围内帮助别人,同时保护好自己的安全,对未成年人而言,学会理智处理危险,才是真正的成长。 他依然是英雄,只不过今天我们更懂得,英雄主义不只是冲向火海,更是责任与智慧的结合,他留给我们的,不是盲目的模仿,而是深刻的启发。 这段历史告诉我们,纪念一个人最好的方式,不是复制他的牺牲,而是把那份勇敢和担当,转化成一种更理性的力量,让生命在安全和尊重中延续。 信源:中国经济网——自我保护比做英雄更重要 北京学校摘下赖宁照片