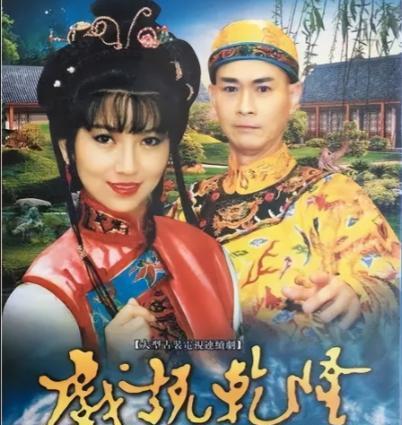

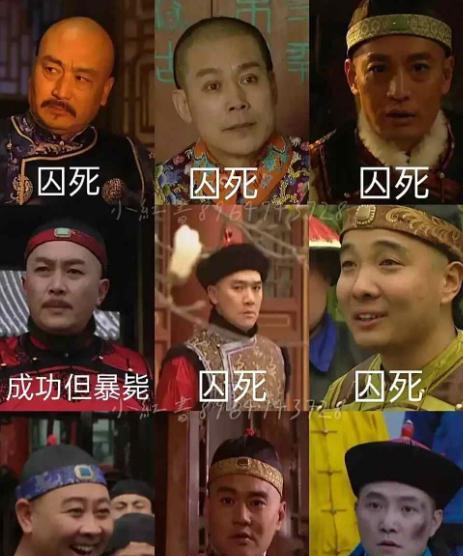

乾隆文化水平不高,为啥政治敏锐度却非常高?其实,这就是权力对人性的深刻异化,恰如《论语》所说:“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 我第一次知道乾隆这个名字是90年代初的《戏说乾隆》,那会乡下还都是黑白电视机。这部剧上映于1991年,堪称清宫戏鼻祖,由郑少秋和赵雅芝主演,俊男靓女。 之后的《宰相刘罗锅》《还珠格格》《康熙微服私访记》等都延续着这种戏说传统。通过轻喜剧形式消解满清统治的残酷性,客观上形成了一种温和化历史叙事,将满清帝王塑造成亲民、幽默的形象。 这些“戏说”虽未直接“洗白”满清,但却通过淡化文字狱、迁界禁海、民族压迫等史实,构建了能被观众接受的满清帝王形象。1998年《还珠格格》大热,1999年立马推出《雍正王朝》,2001年推出《康熙王朝》,2003年推出《乾隆王朝》。 堪称马不停蹄,但已非“戏说”,而是正儿八经的所谓“历史正剧”了。但却是打着“正剧”的幌子美化满清。不仅将康雍乾美化为勤政爱民的圣主明君,甚至连和珅、纪晓岚等人都被塑造成了治国能臣。 在“戏说”系列中,它们故意暴露乾隆的一大癖好,强装文化人且附庸风雅,这事尤以《铁齿铜牙纪晓岚》为最。但因为是“戏说”,大伙反而觉得乾隆的虚荣心中还带着几分跳脱,目的就是用有限且适当的缺陷来衬托其勤政爱民形象。 事实上,乾隆的文化水平确实不高,盛名之下,其实难副。钱钟书曾说:“乾隆的诗差到不能再差,却又多到不能再多。以量取胜,实为文坛之悲哀。”一生作诗4.2万首,相当于《全唐诗》总量,却无一句流传。 而这恰恰就源于乾隆极高的政治敏锐度,但最能体现其敏锐度的是文字狱。乾隆朝共制造了130多起文字狱,为历代之最,其过度解读能力堪称怀疑主义巅峰。 徐述夔写“明朝期振翮,一举去清都”,他能从中嗅出“反清复明”的味道。沈德潜写“夺朱非正色,异种也称王”,他认为影射满清为“异种”。胡中藻写“一把心肠论浊清”,把“浊”字加于“清”之前,被他曲解为怀念亡明,然后就把胡中藻给嘠了…… 对官僚系统的控制更是乾隆的拿手好戏,他甚至能通过奏折制度构建堪比现代大数据分析的情报网络,能察觉最细微的政治异动。比如甘肃冒赈案中,他仅通过地方官员奏折中的细微矛盾,就揭开了全省官员集体腐败的黑幕。 那这种高度政治敏锐度从哪来的?主要是其成长经历塑造的。比如“九子夺嫡”,他亲眼目睹雍正在残酷的皇位竞争中幸存下来,亲眼目睹父亲如何对付兄弟政敌。 这种创伤性记忆使他形成了“所有人都是潜在威胁”的认知模式,现代心理学称之为“偏执型认知风格”。其实,绝对权力往往会使人陷入猜疑链恶性循环,总觉得有人想害朕,结果就是“君子坦荡荡,小人长戚戚。” 《道德经》说:“知人者智,自知者明”,乾隆精于知人,却疏于自知;明于察微,却暗于观宏。所以,他的统治艺术,终究是“术”胜于“道”,“智”高于“慧”!