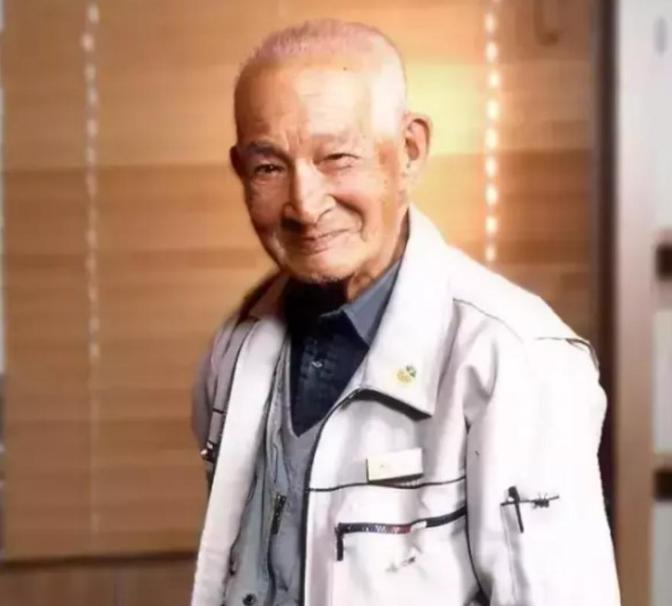

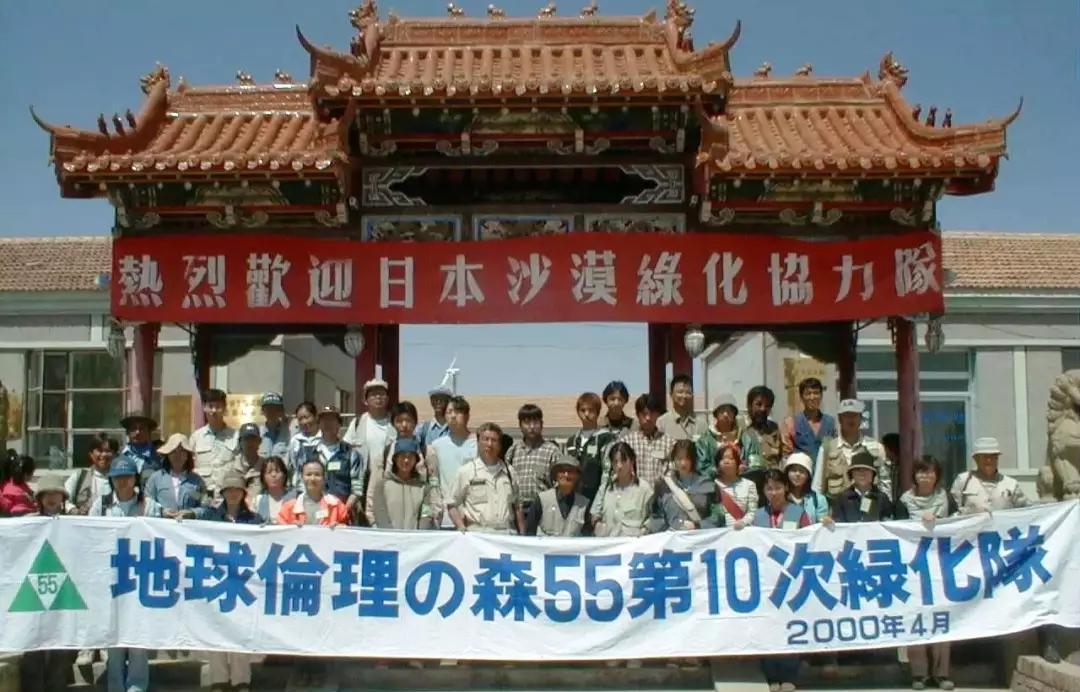

1990年,83岁的日本老人带着7000名日本人,在中国的无名沙漠里种了300万棵树,并扬言道:“如果我不能让中国的沙漠变绿,那我就从日本最高的楼上跳下去!” 没人敢相信,一个年过八旬的老人,会为了异国的治沙事业赌上自己的声誉。可后来的二十多年里,他用行动证明,这句话不是一时冲动的口号,而是刻进骨子里的承诺。 1934年他28岁,受日本外交部派遣来到中国大陆,背着行李穿梭在河北、内蒙古的田野间,采集土壤样本,记录风沙吞噬农田的过程。 在一个饥荒村落,他亲眼看到村民排队领粥,甚至有人为了活下去想卖女儿,他悄悄塞给村民钱,拒绝了对方的请求。 两年后抗日战争爆发,他带着收集的资料紧急回国,可中国沙漠的荒凉与当地人的苦难,却成了他心里抹不去的牵挂。 战后的远山正瑛,在京都大学专攻土壤与作物研究,把对治沙的执念,先用到了日本本土。 他带着学生在沿海沙丘试种耐旱作物,一点点改造了日本240多处沙地,1962年还凭着《沙丘作物适应性研究》拿到博士学位。 1971年退休时,65岁的他没选择安享晚年,反而开始筹备一件“大事”,回中国治沙。他四处募集种子和资金,甚至自己掏腰包买实验设备。 1972年中日邦交正常化的消息传来,他第一时间买了机票,一个人飞到北京,再转长途车去内蒙古,徒步走进荒漠,用手挖沙测试湿度,趴在地上观察风向,像年轻时那样,重新做起了“沙漠调查员”。 那些年,他走遍了内蒙古的旧村落,发现不少曾经的农田已成废墟,只留下被风沙掩埋的断壁残垣。 他没急着大规模种树,而是先搞小规模试种,记录不同苗木的成活率,测试不同土壤的保水能力,一点点积累数据。 有人问他“这么大年纪图啥”,他说“日本的沙地小,中国的沙漠能救更多人”。这份坚持,一熬就是18年,直到1990年,83岁的他才带着第一批日本志愿者,正式扎根恩格贝。 恩格贝的治沙难度远超想象。每天清晨,远山正瑛都会第一个起床,领着志愿者走进黄沙里,示范怎么挖半米深的树坑——坑太浅保不住水,太深又会闷坏树根。 他教大家用柳条编网格挡沙,再往坑里倒水,等水渗透了再放树苗。一场沙尘暴来临时,他带头趴在沙丘后面护住幼苗,风一停就抖掉身上的沙子,继续修剪被吹断的枝丫。 有志愿者受不了苦想放弃,他就拉着人看自己记录的试种数据:“你看,三年前这里的树苗活不过10%,现在能活40%了,再坚持就有希望。” 为了让更多人参与,他回日本通过报纸、协会宣传,讲中国沙漠扩张会影响整个东亚的生态,志愿者从几十人慢慢涨到7000多人,一批批带着种子、工具来到恩格贝。 他们搭帐篷、生篝火,白天种树,晚上听远山正瑛讲治沙知识。几个月下来,300万棵杨树、沙柳在沙地里扎了根,零星的绿色开始在荒漠中蔓延。 也就是在这时,远山正瑛说出了那句“变不绿就跳高楼”的狠话,他不是要逼自己,是要让所有人相信,沙漠真的能变绿。 1991年,他在日本成立“沙漠绿化协会”,让中日治沙合作有了长效机制。 1996年,中国政府为他在恩格贝立起铜像,他特意赶来,看着工人把铜像固定在沙地上,反复叮嘱“别太高,要让我能看到树苗生长”。 2003年,他获得象征亚洲公益最高荣誉的拉蒙·麦格塞塞奖,领奖时还不忘带一把恩格贝的沙土,说“这才是最好的奖品”。 到2004年他因肺炎去世时,97岁的他还在口述遗嘱,要求把部分骨灰埋在恩格贝的树林里,他要永远守着这片自己亲手变绿的土地。 如今的恩格贝,植被覆盖率已达70%,曾经的黄沙地变成了农田和林地,村民们回到这里种菜、养牛羊。 远山正瑛的铜像前,常有志愿者献上鲜花;日本的沙漠绿化协会还在运作,每年都有中日志愿者来这里种树。 那个83岁时在沙漠里许下诺言的老人,虽然没能亲眼看到沙漠完全变绿,却用一辈子的坚持,在中日之间架起了一座“绿色桥梁”。 他的故事,早已超越了国界,成了所有人心中“用行动守护生态”的榜样——原来只要有信念,再荒凉的沙漠,也能开出希望的绿芽。 参考信源:中国新闻网——《“沙漠之父”远山正瑛》