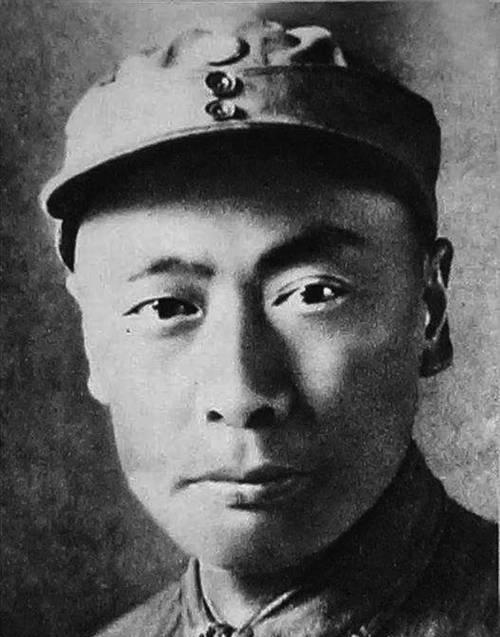

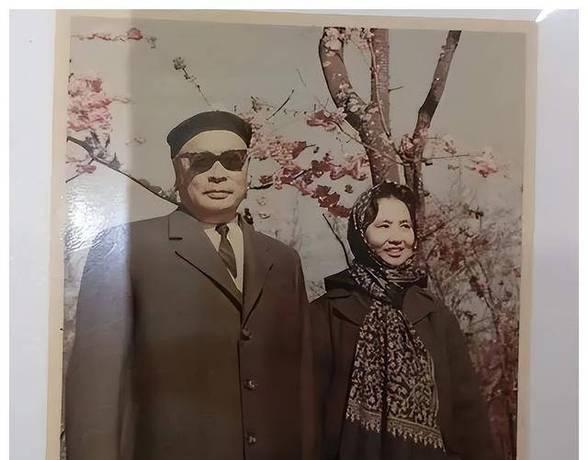

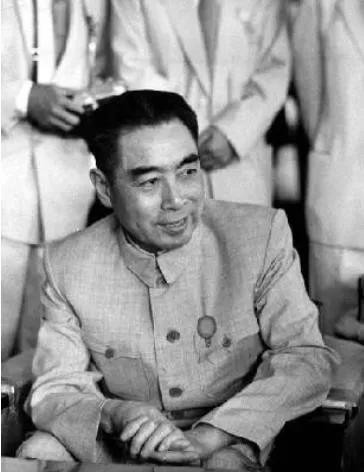

1964年,陈毅出国访问归来,妻子让他早一点回家,陈毅却等到凌晨两点半才到家,妻子一气之下就把他关在门外,陈毅气道:“离婚!” 1964年,陈毅作为外交部长,刚从国外访问回来,风尘仆仆。按理说,这是为国争光的大好事,家里人得好好犒劳一下。妻子张茜也是这么想的,提前就跟陈毅说好了,晚上有个欢迎宴,但你得早点回家,身体要紧。陈毅满口答应。 可结果呢?这欢迎宴的气氛太热烈了,老战友、同僚们围着他,一杯接一杯,根本停不下来。这一来二去,等宴会散场,陈毅再赶回家,已经是凌晨两点半了。他晕乎乎地掏出钥匙,捅进锁孔,结果怎么也拧不动,门从里面反锁了。 他心里“咯噔”一下,酒醒了一半。他开始敲门,从轻轻地敲,到用力地拍,嘴里喊着张茜的名字。可里面静悄悄的,一点动静都没有。夜深人静,一个堂堂副总理兼外交部长,在自己家门口“吃闭门羹”,这画面,要多尴尬有多尴尬。陈毅的火气“噌”地就上来了,疲惫、酒精加上窝火,他掉头就走,回到办公室,对着一脸错愕的秘书吼了一嗓子:“给我准备文件,离婚!” 这俩人,到底是有多大的仇,至于闹到这份上?其实啊,他们俩的感情,那是在战火里拿命换来的。 1938年,江南茅山根据地。当时的新四军里有个战地服务团,里面有个叫张茜的姑娘,才16岁,演话剧、唱歌,是团里的台柱子。她长得水灵,性格又活泼,在那个一片灰色的战争年代,简直就是一抹最亮眼的色彩。当时已经37岁的陈毅,时任新四军第一支队司令员,第一次看她演出,眼睛就挪不开了。 那会儿的陈毅,感情生活挺坎坷。第一任妻子肖菊英因为误信他牺牲的谣言,投井殉情;另一段感情也因战争而分离。他心里对安稳的家庭是有渴望的。可你看他跟张茜,差了整整21岁,搁现在,这年龄差都够上社会新闻了。 陈毅追人的方式,带着那个年代特有的质朴和浪漫。 他不直接说,而是找各种理由去服务团“视察工作”,就为多看张茜几眼。他还发挥自己的文采,偷偷写了首《赞春兰》的诗,春兰是张茜的乳名。有一次,张茜演出借军装,大伙儿起哄让她去跟陈司令借。陈毅爽快地脱下外衣递过去,等张茜走了才一拍脑袋,那首诗还在口袋里没拿出来! 就是这首藏在口袋里的诗,敲开了一个16岁少女的心门。张茜一开始是犹豫的,她觉得陈毅是大英雄,自己只是个普通文艺兵,配不上。但陈毅的真诚和坚持,最终打动了她。1940年,他们在水西村的一个祠堂里,举行了简单的婚礼。没有婚纱,没有宴席,只有同志们的祝福。 他们的婚姻,从一开始就不是风花雪月,而是聚少离多。陈毅在前线指挥打仗,张茜带着孩子在后方辗转。建国后,生活总算安定下来。陈毅当了上海市长,后来又到北京当副总理,主管外交。张茜也跟着丈夫的脚步,从一个战地演员,成长为一名出色的翻译家和编辑。 但生活在一起,光有爱情是不够的,更多的是磨合。 陈毅性格豪爽,爱喝酒,爱交朋友,不拘小节。张茜则心思细腻,特别注重他的身体。俩人就像两个齿轮,材质一样坚硬,但齿距总需要调整。 比如喝酒这事儿。有一次在北京饭店,周总理请客,贺龙元帅也在。陈毅一高兴,酒杯就没放下过。张茜在旁边急得不行,说也说不听。最后,她急中生智,在桌子底下悄悄踩了陈毅一脚。陈毅愣了一下,随即明白了,哈哈大笑起来。周总理也笑着解围:“看来我们陈老总,还得是张茜同志管得住啊!” 这事儿成了个趣闻,但背后其实是夫妻俩日常的拉锯战。张茜总想让陈毅的生活规律一点,少一些应酬,多一些休息。但陈毅身居高位,很多事情身不由己。他觉得这是工作需要,是革命人本色;张茜觉得这是在拿命开玩笑。这种矛盾,日积月累,终于在1964年那个凌晨,以一种激烈的方式爆发了。 “离婚”两个字,从陈毅嘴里说出来,分量太重了。这事儿很快就传到了周总理和邓颖超那里。他们太了解这对夫妻了,知道这都是气话,但气话也伤人。 几天后,周总理夫妇特意安排了一次散步,把陈毅夫妇和罗瑞卿夫妇都请了去。大家在院子里走着,气氛还有点僵。周总理指着天上飘着的风筝,扭头对张茜说:“张茜同志啊,你看这风筝,要想飞得高,飞得稳,手里的线就要会放。拉得太紧,线容易断;放得太松,风筝就飞没影了。夫妻过日子,也是这个道理。” 一番话,说得张茜豁然开朗,陈毅也默默低下了头。一场“离婚风波”,就这么被周总理用一个放风筝的比喻给化解了。 那次风波之后,他们对彼此的理解更深了。陈毅晚年身患重病,张茜一直不离不弃,悉心照料。陈毅去世后,张茜强忍着巨大的悲痛,花了两年时间,整理出版了丈夫的诗词遗稿。她知道,这是陈毅一生的心血,也是她能为他做的最后一件事。完成丈夫的遗愿后不久,1974年,张茜也因病去世了,距离陈毅离开,仅仅两年多。