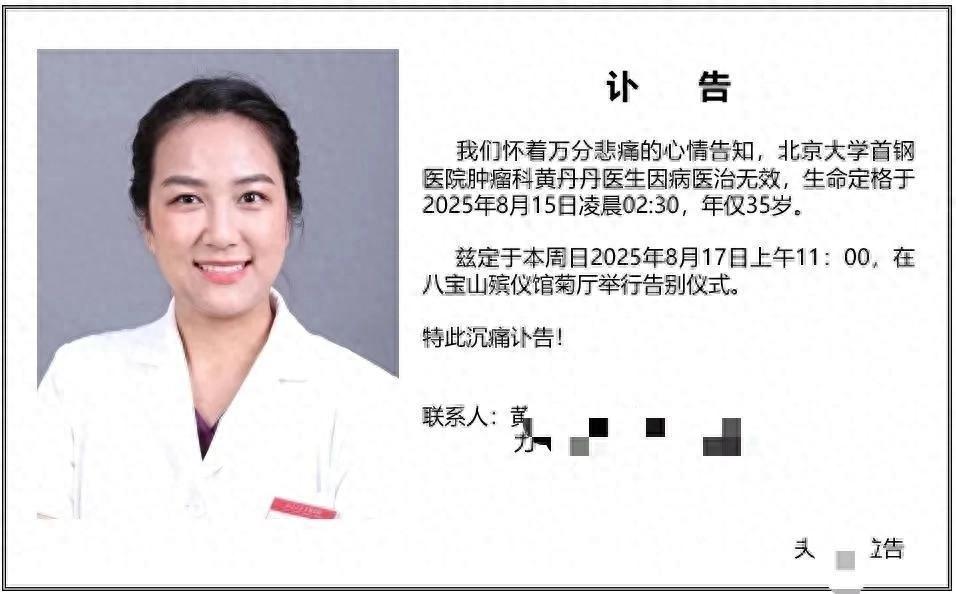

太痛心了,35岁的北大首钢医院肿瘤科医生黄丹丹患淋巴癌去世。她出身贫困小山村,靠拼命读书考入南昌大学,又保送至北大本硕博连读,还拿过6次全国医学冠军,7年拯救2500多名肿瘤患者。 2025年8月15日,北京大学首钢医院肿瘤科的黄丹丹医生走了,才35岁。 三天后,她的告别仪式在北京八宝山殡仪馆菊厅举行,来送别的人里,有她的同事,患者,还有许多素未谋面却被她的故事打动的网友。 消息是她丈夫在朋友圈发的讣告,很快被九派新闻、极目新闻这些媒体报道出来,大家这才知道,那个总在视频里笑着讲抗癌经历的“火箭丹”,真的离开了。 黄丹丹的人生像一条向上攀爬的路。 同事们都说她拼,曾经在医院中心实验室一待就是三个月,累了就睡行军床上。 她不光业务能力强,科研也做得好,拿过六次全国胃肠肿瘤MDT比赛冠军,还被评上“首钢青年先锋”“三八红旗手”,连国家卫健委的巡讲都邀请过她。 七年里,她接诊了2500多个肿瘤患者,最多的时候一天要看50到70个病人,从早上坐到下午,连口水都顾不上喝。 她还带着三个规培医生,每周二晚上雷打不动开教学会,手里那本《肿瘤学临床实践指南》上,密密麻麻全是红笔批注,患者家属都说,听她讲课比听老师讲还明白。 命运的急转弯出现在2024年12月。 那天是圣诞节,黄丹丹身上突然冒出好多出血点,去查血常规,血小板只有8,而正常人的数值是125到350。 没等骨髓穿刺结果出来,她就开始发高烧,体温飙到39度,脾脏肿得厉害,还出现了感染坏死,很快就昏迷了。 抢救过来后,诊断结果出来了,弥漫性大B细胞淋巴瘤IV期,也就是白血病,癌细胞已经侵犯了骨髓,骨髓里90%都是癌细胞。 其实早在2023年10月,她就总发低烧,体温在37.5℃上下晃,半夜还老盗汗,睡衣能拧出水来。 可她总说“可能是累的”“天热”,同事催她做检查,她总说“等这批患者的化疗方案定了再说”,一拖就拖了20多天。 确诊后,黄丹丹开始了漫长的治疗。 从2025年1月到7月,她做了九次全身化疗,二十次腰穿。 过年的时候,病情曾有过好转,可到了三月,又查出脑转移。 7月下旬,她开始做CAR-T治疗,副作用特别重,手脚疼得像被火烧,整整20天几乎动弹不得。 8月5号的时候,她还跟媒体说,最近神经痛得厉害,得等这关过去。谁也没想到,十天后,她就没能再等来新的一天。 生病后,黄丹丹开了个社交账号,叫“丹丹的抗癌日记”,有时候也用“正能量火箭丹”这个名字。 她的账号简介里写着:“我是北大医学博士,也是一名肿瘤患者,即使确诊淋巴癌脑转移、骨髓转移,我依然坚持记录抗癌点滴。 愿我的经历,能带给你一丝正能量!” 视频里的她,有时候面色苍白,有时候因为化疗掉光了头发戴着帽子,可语气总很平静。她会讲化疗时可能出现的反应,给大家提饮食上的建议,甚至教大家怎么看懂医保流程。 有一次,她虚弱得说话都费劲,还在视频里叮嘱年轻医生:“记得提醒张阿姨,她的靶向药要空腹吃,别跟降压药一起服。” 她说别硬扛小毛病,自己就是例子,低烧,盗汗拖了那么久,说别拿熬夜当本事,他们科统计过,近三年30岁以下的肿瘤患者里,80%都长期熬夜。 还说体检别漏了关键项,像她这种常熬夜,压力大的,哪怕不到40岁,也该查查血常规里的“淋巴细胞绝对值”。 黄丹丹家里有老人,还有个可爱的儿子。博士毕业那年,她和同为医学博士的爱人结了婚,后来有了孩子,那时候大家都说是“双喜临门”。 生病后,为了省钱,她让儿子停了羽毛球课,自己则从医院带红豆回家,想熬点汤补补身体。好在孩子很懂事,在编程比赛里拿过三次奖。 她走后,同事们去她的门诊室看过,那把她总坐的椅子还在,椅背上搭着件洗得发白的白大褂,口袋里还有半盒薄荷糖。 以前她总说,看患者费嗓子,含颗糖能多说几句。 网友们在她的视频底下排着队留言,有人说:“虽不曾见面,但你一直是我的支柱,突然刷到你走了,我的心也被抽走了。” 现在打开她的账号,那些视频还在。 有人说,她最后半年一直在记录,可能是觉得这样还能继续当医生,还能帮到别人。 这些视频里,没有煽情的话,全是实在事,就像她这个人一样,从河南山村一路拼到北大,从治病救人到分享抗癌经历,始终带着一股韧劲儿。 信息来源:九派新闻

不知道写啥

活着才是硬道理,其他都是卵的