小药治重病:药物应用剂量的玄机

中医治疗正虚邪实、寒热错杂的危重病症时,素来强调辨证求因、审因论治,既需辨清邪气的性质与病位,更要重视正气的盛衰程度,力求在攻邪与扶正间把握平衡,避免因治疗失当进一步损伤正气。

下面这则朱进忠老先生的医案,便生动体现了这种思路在危重症救治中的应用,其核心正是顾护微阳,小剂调治。

一、病史与病情演变:虚实夹杂,危重复杂

患者为67岁女性,糖尿病史15年(久病耗气伤阴,为本虚基础),近6年出现大量蛋白尿(糖尿病肾病进展);

后因外感、误治,并发肺炎、心力衰竭、急性肾功能衰竭、糖尿病性酸中毒等,呈现虚实互见、寒热交织的危重状态:

本虚:糖尿病日久→气阴大衰,心肾阳虚(表现为指趾厥冷、面色萎黄而肿、脉紧促数等阳气不足之象)。

标实:复感风寒→外寒引动内饮(水液代谢失常,痰湿/水饮停滞,表现为咳喘不能平卧、浮肿尿少、腹水);

水饮郁久→化热(表现为高热、口苦口干、苔黄),形成“外寒+内饮+郁热+正虚”的复杂病机。

二、中医辨证核心:微阳之躯兼表里合邪、寒饮郁热

患者核心矛盾是正虚(气阴、心肾阳气衰)为本,邪实(外寒、内饮、郁热)为标,且因长期消耗,阳气已属微阳(极度虚弱,不耐攻伐)。

三、治疗思路与用药智慧:小剂扶正祛邪,避免峻剂伤正

朱进忠老先生首次会诊时,紧扣微阳之躯的特点,遵循小剂量祛邪不伤正,小剂量扶正不留邪的原则:

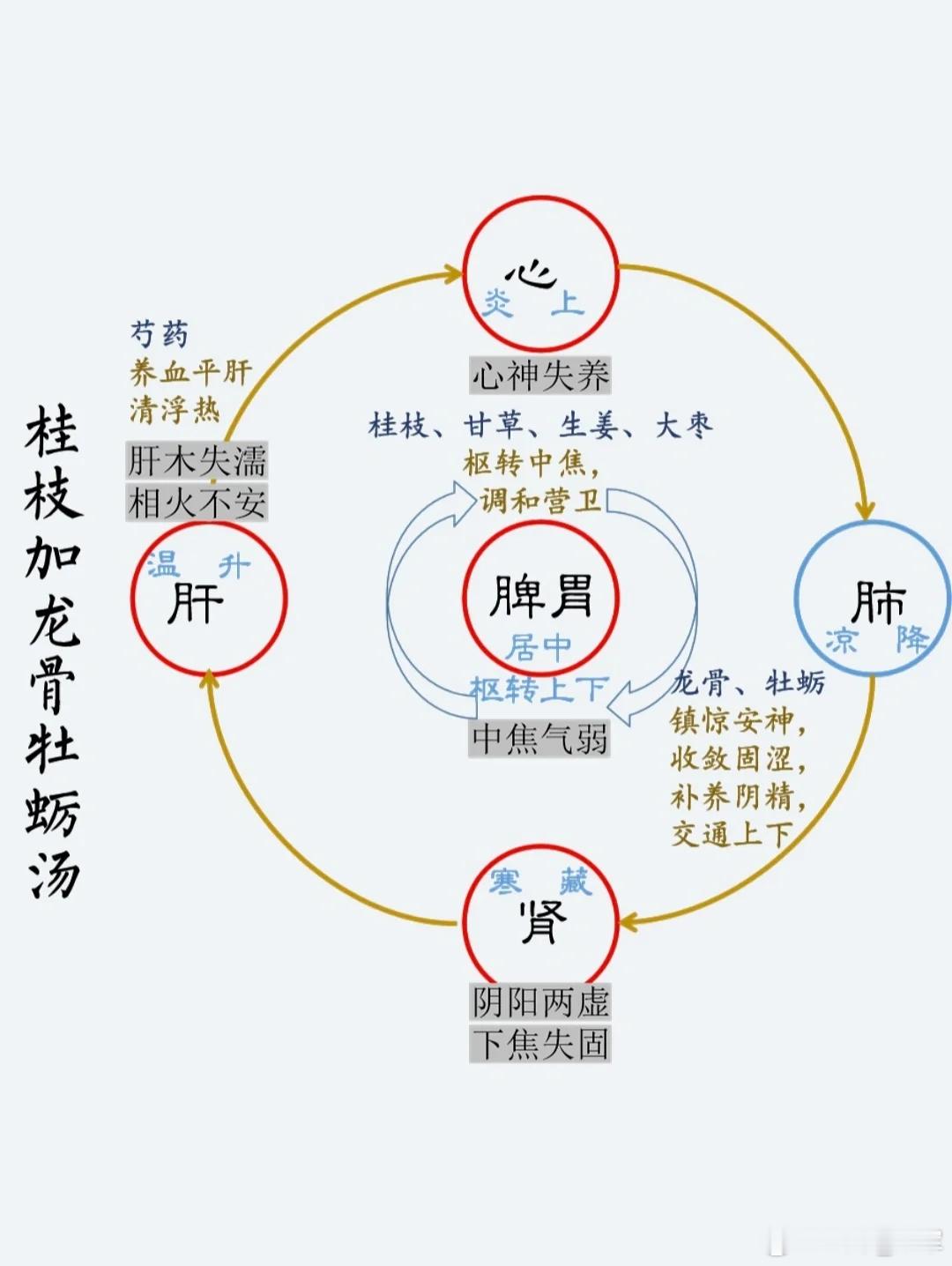

选方用药:以“桂枝去芍加麻辛附子汤”为基础化裁(附子、桂枝温心肾之阳;麻黄、细辛散外寒、化内饮;生姜、大枣、甘草顾护脾胃正气;生石膏清水饮郁热;防己利水消肿)。

剂量特点:所有药物均用“小剂量”(如附子1克、桂枝1克、麻黄1克等)。

因患者阳气极度虚弱,大剂量温阳药易助郁热,大剂量攻邪药(或苦寒药)易伤微阳,故以小剂缓缓调治,既激发阳气、驱散寒饮,又不耗伤正气。

疗效验证:服药后咳喘稍减、尿量增多、呕吐消失、体温下降,证明小剂配伍精准,契合正虚邪实的病机。

四、误治教训:峻剂攻伐,重伤微阳

后续误治恰恰违背了顾护微阳的原则:

大剂量温药误治:本来治的好好的,另外还有医生将原方剂量放大10倍,虽附、桂能温阳,但微阳之躯不耐大剂温燥,反而助水饮郁热,导致咳喘、腹胀骤剧。

大黄重剂灌肠误治:大黄苦寒泻下,虽常用于尿毒症通腑泄浊,但对于心肾阳虚、微阳欲脱之体,会进一步损伤阳气,加重水饮内停与正气衰败,故病情更重(腹大浮肿、恶心呕吐加剧)。

五、再次治疗与痊愈:回归小剂,调畅气血阴阳

朱进忠老先生再次会诊时,重新遵循小剂调治思路,微调剂量(如附子1.5克、桂枝3克等,仍属小剂),继续温阳散寒、通彻表里、通利气机,最终诸证消失,尿素氮等指标恢复正常。

六、医案启示:

对于正虚邪实、寒热错杂的危重症,尤其是阳气/气阴极度虚弱时,治疗需谨守顾护正气为先,剂量宜轻,配伍宜精的原则,避免大剂攻伐(无论温燥还是苦寒);

即使是有效药(如大黄治尿毒症、附桂温阳),也需根据体质与病机调整剂量,体现了中医辨证论治与因人体质制宜的精髓。