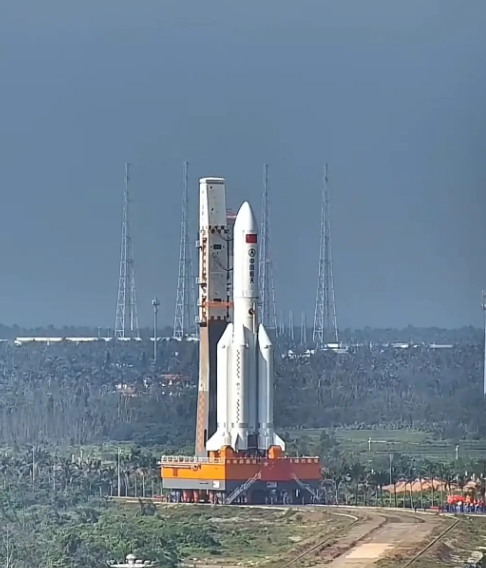

短短十多天内,中国成功发射的数枚火箭,都有一个惊人的共同点,一张“太空巨网”正在加速形成! 这张网的核心骨架,是密集部署的卫星星座。5月13日,长征三号丙时隔四年重装出征,将通信技术试验卫星十九号送入轨道。 这颗卫星肩负的使命很硬核:验证太赫兹频段通信技术——这可是6G星地融合的命门所在,能把通信速率推升百倍,支撑未来8K直播甚至远程手术;同时它还测试100Gbps级激光链路,让卫星间的“对话”快如闪电。 而就在8月13日,长征五号乙在文昌呼啸升空,精准地将卫星互联网低轨08组卫星投送到位。官方表述很含蓄,说它“增强低轨通信、全球宽带覆盖能力”,懂行的人却心领神会:这标志着中国低轨星座组网已从技术验证迈入规模化部署的快车道。 如此高频的发射节奏,背后是对太空战略资源的卡位赛。全球低轨空间,久已成为各国竞相角逐之地。 当SpaceX星链卫星数突破6000颗,中国以“小步快跑”加速追赶——2025年前四个月就完成4次通信试验卫星发射,验证周期从年均两三次提速至“季度级”。 更值得玩味的是技术路线选择:试验十九号首次披露“高速率”指标,透露出中国正构建多频段协同的通信体系。 这种不把鸡蛋放一个篮子里的策略,既是为规避单一频段阻塞风险,也是为未来天地一体网络预留弹性接口。 国家队领衔,民营队也在同步发力。中科宇航的力箭一号在5月下旬成功实现“一箭六星”,其中泰景三号04星的可见光相机能识别地面0.5米物体——相当于在太空看清你家楼下停的是轿车还是SUV;泰景四号02A星则搭载穿透云层的SAR雷达,台风暴雨中仍能精准监测海浪。 密集发射的背后,是工业体系与航天技术的深度融合。长三丙的“王者归来”就是典型:通过结构优化减重5%,又植入智能故障诊断系统,运力与可靠性双提升;长六改火箭运用模块化设计,恰似变形金刚,可灵活适配任务需求。 这些突破使得“每周一发”渐成常态——2025年计划68次发射,截至8月已完成43次。没有这样的工业化底气,所谓“织网”只能是纸上谈兵。 从跟跑到并跑再到局部领跑,中国航天用百箭齐发的壮举宣告:太空基建没有捷径,唯有点滴积累、步步为营。 每一颗升空的卫星,都是这张“太空巨网”的经纬线;每一次精准入轨,都在为6G时代、为万物智联打下基石。当马斯克畅谈火星移民时,中国航天人选择低头编织自己的网——一张既能联通地球每个角落,又能托举人类走向深空的网。 素材来源:封面新闻 封面新闻官方账号 2025-08-14 09:39