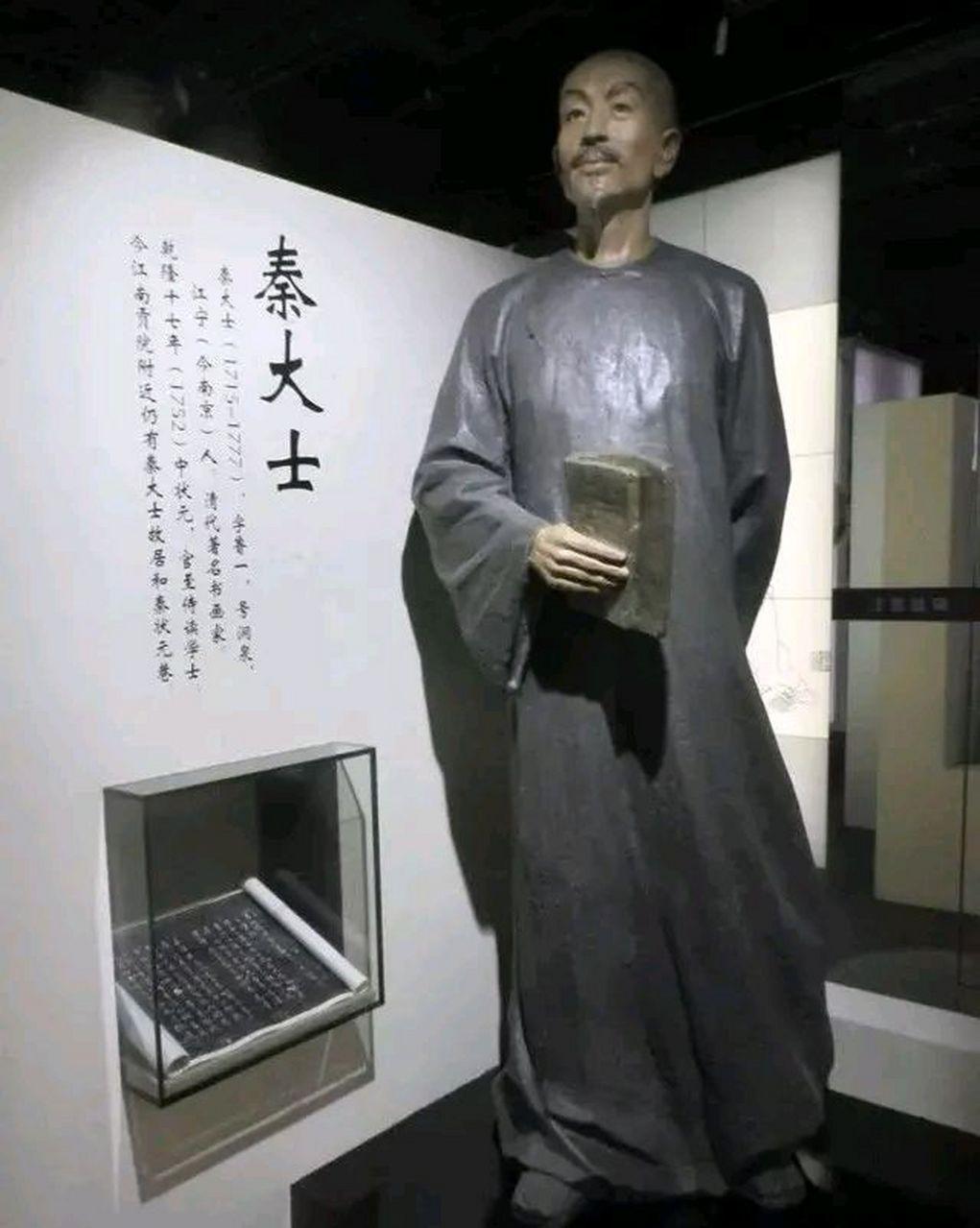

1752年,秦桧的后人秦大士成了殿试第一名,乾隆问他:”百官都传你祖上是宋朝的秦桧,果真如此吗?“秦大士的一句回答,巧妙的化解了危机。 秦大士这个人,他不是普通的“秦家子”,而是出身于安徽休宁的名门望族。这个家族在明清时期人才辈出,秦大士本人更是博学多通,学养深厚,能够考中状元自然是实至名归。 可是,偏偏他姓秦,这个姓氏自南宋以来就背负着沉重的历史包袱。一般人提起“秦桧”两个字,脑海里浮现的不是权臣,而是卖国贼,岳飞之死的罪魁祸首。 虽然史学界对秦桧的评价并不一致,但在民间口碑上,秦桧的形象早就被钉在耻辱柱上,甚至在杭州岳王庙前还有他的跪像,供人唾骂。 乾隆作为一个极其重视儒家礼教和历史传统的皇帝,对秦桧的名声不可能毫无所知。他在殿试现场提出这个问题,并非临时起意,更像是一次充满深意的“身份追问”。 这不是简单的八卦,也不是皇帝的闲聊,而是一次对“家族历史”和“个人命运”之间关系的考验。 在清朝,尤其是乾隆时期,皇帝对科举出身的官员有一种特殊的期待,那就是“道德与才学并重”。你若才高八斗但出身有污点,哪怕不是你的错,也得有所交代。 那么,秦大士是怎么回应的呢?史料记载,他的回答非常简洁,意思是“秦桧之后的后代早就绝了,我们家早已不是那一支。”这句话看似轻描淡写,实则用心良苦。 首先,他没有否认与秦桧的关系,而是巧妙地避开了祖宗问题的直接指认,把焦点转移到家族的“断代”问题上。 其次,他没有自我辩白、没有情绪激动,更没有试图为秦桧翻案,这种态度既稳重又得体,既显示了他的政治敏感度,也表明了他对皇权语境下“自我定位”的清晰认知。 值得注意的是,这件事并没有影响秦大士的仕途,他后来官至通政使司通政使,继续在朝为官。这说明乾隆对他的回答是满意的,甚至可以说,他通过了这次特殊的“身份考验”。 但这背后的深意其实更值得我们思考:在一个高度重视血统、家世、道德传统的社会里,一个人的历史“原罪”该不该成为他个人命运的决定性因素?秦大士的经历给出的答案是:不是不能有原罪,但你必须要有化解原罪的智慧。 从另一个角度来看,这场问答也体现了乾隆本人的政治智慧。他并没有因为对方姓秦就直接否定,而是给了对方一个机会——一个自我澄清、展示态度的机会。这在皇权制度下并不多见。 乾隆其实一向对历史人物有自己的判断,他对秦桧并非一味痛斥,也没有下令全国“铲除秦氏”,反而在一些诗文中表现出对历史事件多元的理解。 而秦大士的回应,则是一种典型的“清代文人式应对”,不激不厉、不卑不亢,用含蓄的语言化解尴尬,用策略性的沉稳赢得信任。 这种应对方式,其实和他所处的学术圈氛围也密切相关。清代中后期,尤其在乾嘉时期,学术风气讲究“考据实证”,文人讲究“慎言笃行”,在这种氛围下成长起来的秦大士,自然也会形成一种不轻言、不妄言的处世态度。 回顾这段历史,我们其实可以得出一个很现实的结论:在任何时代,个人的出身背景都可能成为他人评判的依据,但更重要的是你如何面对这些历史赋予你的标签。 秦大士用一次殿试上的简短回应,为后人树立了一个典范:面对复杂的历史污名时,不需要狡辩,也不应该回避,而是要用智慧与沉稳,去争取属于自己的清白和尊严。