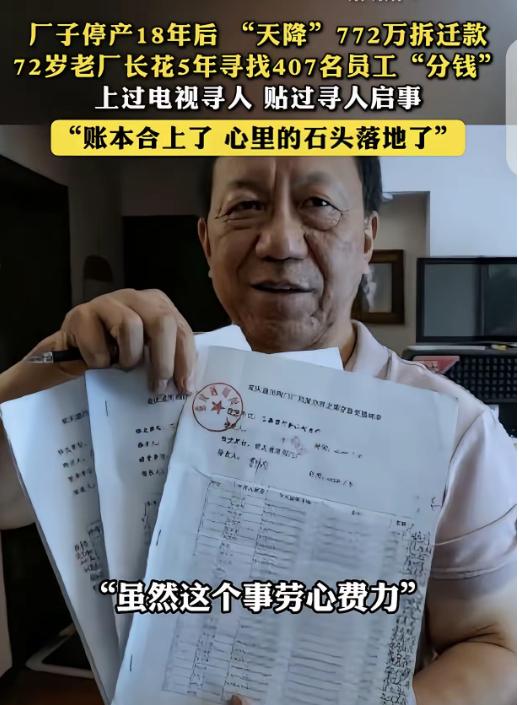

“这做人杠杠的!”重庆,一72岁老厂长,厂子停产18年后,突然厂子拆迁,获赔772万拆迁款,老厂长花5年,寻找散落各地的407个员工,甚至上电视寻人,终于把钱都分了下去,老厂长:账本合上了,心里的石头落地了。 2006年工厂倒闭,账户早已注销,772万巨款竟在18年后离奇打入老厂长郭重智的私人账户。法律上,这是主体灭失后的“无主之财”。人情上,是72岁老人晚年的财富自由。但这笔钱不仅没让他狂喜,反而让他拎起两麻袋发霉的账本,开启了一场长达五年的“逆向发钱”马拉松。 当手机屏幕上跳出那串长得惊人的数字时,大多数人的第一反应恐怕是心跳骤停。772万元。收款人:郭重智。 这不是电信诈骗,也不是彩票中奖,而是一笔迟到了18年的土地补偿款。 此时的重庆通用阀门厂,早已是一片沉寂的废墟。2006年工厂彻底停产,机器卖了,厂房空了,连对公账户都注销得干干净净。这笔巨款,沿着法律的缝隙,只能打入最后一任厂长郭重智的个人账户。 如果是你,你会怎么做? 法律上,这笔钱进了私账,工厂法人主体灭失,似乎成了一笔无主之财。人情上,亲戚朋友苦口婆心地劝:72岁了,干了一辈子革命工作,厂子都没了,谁还能找后账?这钱留着养老,天经地义。 但郭重智看着银行卡里的余额,眉头都没展一下。他转身回屋,从角落里拖出了两个积满灰尘的麻袋。 麻袋打开,一股陈旧的纸张霉味扑鼻而来。那是两麻袋发黄、发脆的工资台账和职工花名册。有些纸页一碰就要碎,上面的字迹已经模糊,但每一个名字背后,都站着一个曾经在这片厂房里流过汗的大活人。 “这是407个老弟兄的血汗钱,跟我个人的腰包,没有半毛钱关系。”郭重智把话撂在了桌面上,硬邦邦的,砸得地上有坑。 一场长达五年的“逆向讨薪”就这样开始了。 别人是讨薪难,他是发钱难。407位员工,历经十八载沧海桑田之变,那些一同走过的岁月如白驹过隙。如今,他们已然星散天涯,各自奔赴不同的人生旅程。有的去了外地带孙子,有的换了三四次电话,有的甚至已经把户口迁到了千里之外。 郭重智没请会计,也没找中介。这位古稀老人戴着老花镜,在台灯下一页页翻那些脆得像饼干一样的旧账本。 他要算工龄,要算职级,要从那772万的总盘子里,把每一分钱精确地切分到每一个名字头上。 这不是做账,这是在修补一段断裂的历史。 算好了账,还得找人。郭重智拉上几个还联系得上的老同事,成立了“分配小组”。 过去五年间,他们的足迹如一张巨网,广泛铺陈开来,几乎撒遍大半个华夏大地,于广袤国土上留下了深刻的探寻印记。四川、贵州、云南……十多个省市,绿皮火车、长途大巴、甚至是两条腿走路。 没有电话,就按着几十年前的老地址去敲门。找不到人,就去求助当地派出所和社区。实在无计可施之际,这帮老者竟想出了“上电视寻人”这一办法。他们在困境中绞尽脑汁,最终使出此招,期望借此寻得目标。 最让旁人看不懂的是,这一路上的车票、住宿、饭钱,郭重智没动那772万里的一分一厘。 他倔得像头牛,所有的差旅费全从自己那点退休金里抠。他说,那772万是专款,每笔钱装进信封时,必须写清姓名金额,分毫不差,这是规矩,也是底线。 寻找的过程中,也不是没有杂音。有人怀疑他私吞,有人质疑分配不公。面对这些风言风语,郭重智也不辩解,只是默默把那本记得密密麻麻的账本摊开——白纸黑字,见得了天,对得起良心。 最令人动容的一幕,往往发生在那些破旧的筒子楼里。 郭重智几经辗转,寻到那些离世二三十年的老职工家属。然而,当他出现在对方面前时,家属们大多一脸茫然,往昔记忆似已被岁月悄然尘封。他们压根不知道还有这笔钱,更没想到,时隔这么多年,还有人记得自家逝去的亲人。 当那个写着金额的信封交到遗孀或子女手中时,很多人当场就哭出了声。这哪是钱啊,这是一份被人记挂了一辈子的尊严。 时间走到今年,2026年的1月16日,最后一笔19万余元的余款终于有了着落。 在重庆那个略显寒冷的冬日里,72岁的郭重智做完了最后一笔转账。 19岁那年,他踏入工厂,自此开启了与阀门、钢铁为伴的生涯。从普通工人起步,凭借不懈努力,一路晋升为车间主任,乃至厂长,半生时光都在这钢铁世界里度过。他这一生,未曾坐拥万贯资财而发巨财,亦未成就震古烁今之伟业。虽无显赫财富与惊人壮举,却也在平凡中度过了属于自己的时光。 但在这件事上,他用五年时间,给“厂长”这两个字,写下了最厚重的注脚。 此时此刻,看着空空如也的待分配名单,郭重智缓缓合上了那本被翻得卷了边的账本。 他未发任何豪言壮语,只是神色平静,语调淡淡地说道:“账本合上之际,心中那块沉甸甸的石头,终是落了地。” 他守住的,不仅仅是407个家庭的权益,更是一代中国人骨子里那股“做人要正”的硬气。