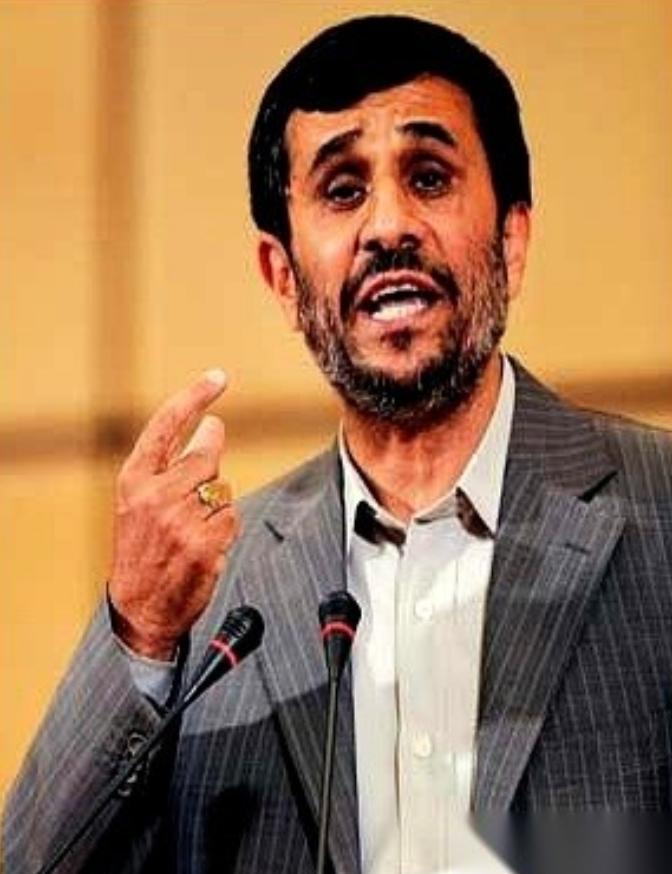

1960年,伊朗王后索拉娅因无法生育被废后,为了排解苦闷,她天天购物四处旅游散心,可最终还是在他乡孤独死去。 2001年深秋,巴黎的空气里带着潮湿的霉味。当清洁工推开蒙田大道那间顶层豪宅的大门时,阳光正毫无顾忌地刺在那具蜷缩在地毯上的尸体旁。 这一年,索拉娅68岁。在她的左手边,是一张定格在1951年的照片:18岁的少女穿着重得让人迈不开步的迪奥特制婚纱,手指上那枚22.37克拉的钻戒,亮得近乎嚣张。 而在她的右手边,是一张早已氧化变脆的医生便条,上面只有一句冰冷的判决——“生个儿子”。这就是伊朗末代王后索拉娅的人生现场。 很多人以为这只是一个豪门弃妇的悲情剧本,错了。当你把时间轴拉回半个世纪前,你会发现这其实是一场关于“王朝生存算法”的残酷实验。 1951年那场世纪婚礼,本质上是一次极高规格的生物学招聘。巴列维王朝不需要爱情,它只需要一个能稳定输出男性继承人的子宫。 美貌、学历、绿宝石般的眼睛,这些都只是这具“容器”的精美包装。七年的时间,欧美名医轮番上阵,最终给出的诊断书,直接让这台精密的政治机器停摆:王后终身不孕。 对于国王来说,这是一个系统性bug。为了修复它,他在1958年提出了一个在政治逻辑上无懈可击的方案:他娶二房生子,索拉娅保留王后头衔。 但这触碰了索拉娅的底线。这位深受欧洲自由主义熏陶的女性,拒绝成为帝国的摆设。谈判破裂。国王含泪在广播里宣读了离婚声明,实际上,那是针对索拉娅的一纸“裁员通知”。 为了摆平这件事,王室开出的遣散费相当体面:每月7000美元的津贴,保留“伊朗公主”的头衔,以及后来估值高达830万美元的珠宝字画。 索拉娅拿着这张巨额支票,开始了一场长达43年的流亡。这看似是自由的开始,实则是另一种更隐秘的谋杀——对身份的谋杀。 她曾试图反抗。在那段流亡岁月里,她尝试进军电影界,甚至拍摄了一部带有自传性质的电影,试图夺回对自己人生的定义权。 但来自德黑兰的长臂管辖瞬间粉碎了她的企图。国王动用权力,直接买断并销毁了所有的胶片。这个动作的潜台词令人不寒而栗:你不允许成为“女演员索拉娅”,你只能是“巴列维的前妻”。 被切断了重塑自我之路的索拉娅,精神世界开始坍塌。有人曾在罗马斗兽场看到过惊悚的一幕:这个衣着华贵的女人对着空荡荡的观众席歇斯底里地呐喊:“我是王后!我是伊朗的王后!” 那是她在向虚空确认自己的存在。当身份认同彻底失效,物质就成了唯一的止痛药。 她在纽约第五大道的珠宝店清场三小时,在巴黎一夜定做20套根本穿不完的礼服。她刷出的每一笔巨款,都是在试图购买那个叫“被需要”的感觉。 命运也曾给过她一次微弱的补偿。她与意大利导演维托里奥相恋了五年,那是她人生中唯一一次无关生育、只关乎灵魂的结合。 但死神再次敲门,癌症带走了维托里奥。葬礼上,索拉娅死死抓着棺材边缘,用波斯语哭喊着“别丢下我”。 那是她最后一次向世界发出求救信号。此后,她彻底封闭了自己。直到2001年那个深秋的下午,她死在满屋昂贵却冰冷的奢侈品中间。 床头那瓶未拆封的抗抑郁药,终究没能敌过那张写着“生个儿子”的旧纸条。就在她走后仅仅一周,她在世上唯一的亲人——她的弟弟也随之而去。 830万美元的遗物被拍卖行敲成了碎银,散落在世界各地的收藏家手中。没有鲜花,没有眼泪,这场漫长的流亡,终于画上了一个荒凉的句号。 信息源:《伊朗前王后客死他乡(图)》中国网