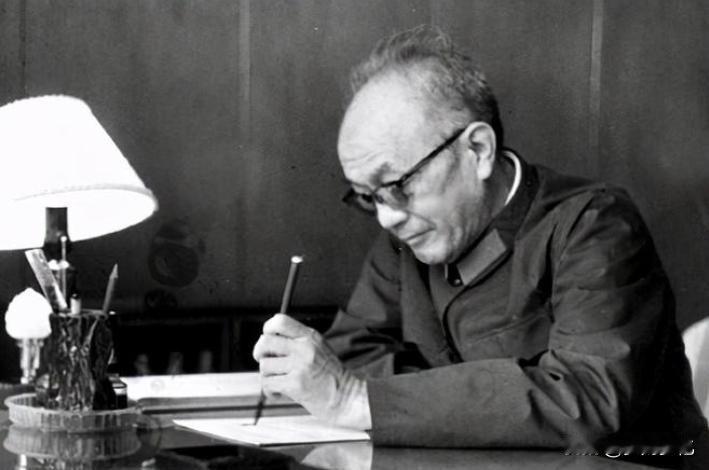

1937年平型关,八路军大捷的同一天,一支1500人的晋绥军部队在几公里外全团覆没,至今埋骨荒山,无人知晓。 1937年9月25号这一天,大家都记住了平型关大捷,但很少有人知道,就在几公里外的鹞子涧,还有一支部队正打得异常惨烈。 当时八路军115师打赢了一场漂亮的伏击战,而另一边,晋绥军的一千五百名战士却陷入了苦战,他们整整打了四天四夜,最后整个团几乎全部牺牲,连名字都没能留下。 这支部队是晋绥军第61军72师的434团,1937年8月,李服膺奉命死守天镇,跟日军血拼了十天。 打到第五天,阵地基本被炸平了,战士们只能躲在弹坑里,靠扔手榴弹、拼刺刀硬扛,光是425团就打得只剩六百人,九个连长里三死五伤。 李服膺连着发了十八封电报请求支援,但一直没等到援兵,后来阎锡山发来电报说可以“看情况撤退”,他就带着部队撤了。没想到一个月后,阎锡山翻脸不认账,说他“擅自撤退”。 李服膺当场拿出电报作证,阎锡山脸色都变了,却冷冰冰丢下一句:“你的家人,我会照顾。” 第二天,李服膺就被枪决了。他是抗战以来第一个被处决的军长。 消息传回部队,所有人都又气又悲,434团之前没参加大同会战,已经被不少人骂“怕死”,现在军长冤死,整个团更是背上了“逃兵”的骂名。 团长程继贤那会儿才27岁,正是血气方刚的年纪,从那之后,434团一次次主动请战——他们就想用一场死战,洗刷这份耻辱。 1937年9月25号凌晨,434团终于接到命令,开往平型关前线,其实整个平型关战役打了一个星期,参战的国民党军队有六七万人,八路军负责打埋伏、切后路,晋绥军则是正面硬扛、死守阵地,两边互相配合,都很关键。 434团守的鹞子涧,是平型关西边的咽喉要道,日军玩命也要拿下这里,程继贤带着部队冲得特别猛,先救出了被围的友军,又一举夺下鹞子涧、六郎城和1930高地。 战报上写得很清楚:434团成功切断了日军的南北联系,在局部占了上风,程继贤还派人翻山越岭和八路军取得了联系,眼看就能合力包围日军。 可意外发生了——负责侧翼掩护的71师误判敌情,连夜悄悄撤了,连声招呼都没打。 天一亮,434团一下子成了孤军,退路全被日军切断,程继贤没有后退,带着战士们死守了四天四夜,9月28号,团城口阵地失守,日军从南北两边夹击过来。 程继贤和两个营长各带一队人,亲自拎着手榴弹冲进敌群肉搏,据《陆军六十一军八年抗战史实》记载,那一仗“反复冲杀,毙敌无数,尸体漫山遍野,山河变色”,程继贤身受重伤,最后喊著口号举枪自尽,两个营长和所有战士全部战死,没有一个活着退下来。 只有派去六郎城执行任务的一百多人侥幸活了下来,整整一千五百人的团,就这么打光了, 七十多年后,一位叫周锡奎的老兵联系上了志愿者。 他1919年出生,当年是434团一营的侦察兵,也是鹞子涧那一仗的幸存者之一,老人哭着说,团长和一千多个战友至今还躺在鹞子涧的山沟里,没有碑、没有名,几乎没人记得。 他晚年只有两个心愿:一是给战友们立个碑,二是自己死后也葬在鹞子涧,永远陪着他的兄弟们。 2019年,志愿者终于在鹞子涧村的山上立起了一座纪念碑,这不是政府立的,是民间自发筹钱建的,志愿者们几经周折,也找到了程继贤团长唯一存世的照片。 后来他们又找到了他的女儿程慧云,老人捧着父亲的革命烈士证明书,上面写着父亲牺牲时才27岁——那时候,她才是个还在吃奶的娃娃。 当志愿者拿出当年被434团围困的日军大队长尾家刢的照片时,周锡奎老人表情平静,只是淡淡地说了一句:“我想,现在我们也许能做朋友了吧。” 记住历史,不是为了一直恨下去,而是为了让后人明白,和平真的来得不容易。 英雄的气概,千年之后仍然让人敬畏,那些长眠在荒山野岭中、连名字都没留下的烈士们,值得每一个中国人永远记得。 参考信息: 《陆军六十一军八年抗战史实》·中国第二历史档案馆藏