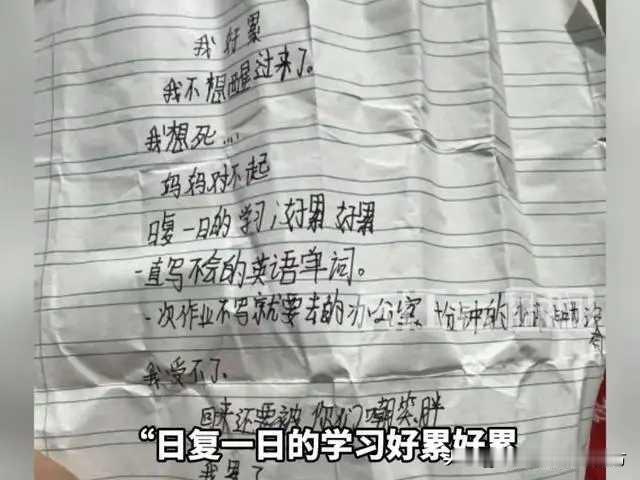

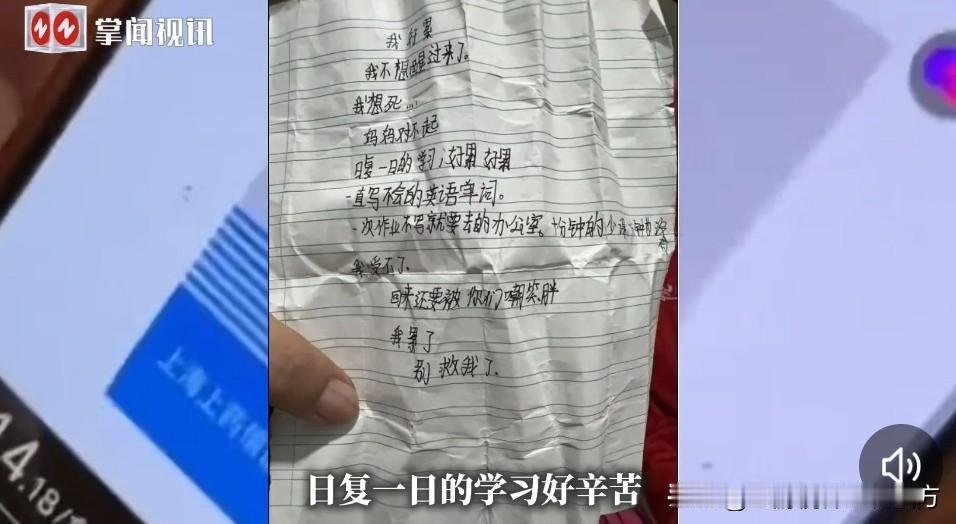

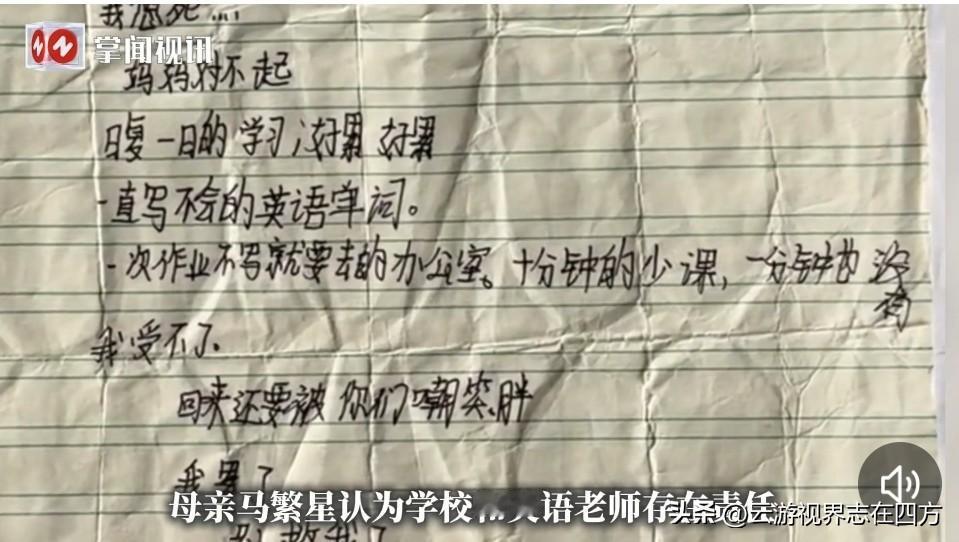

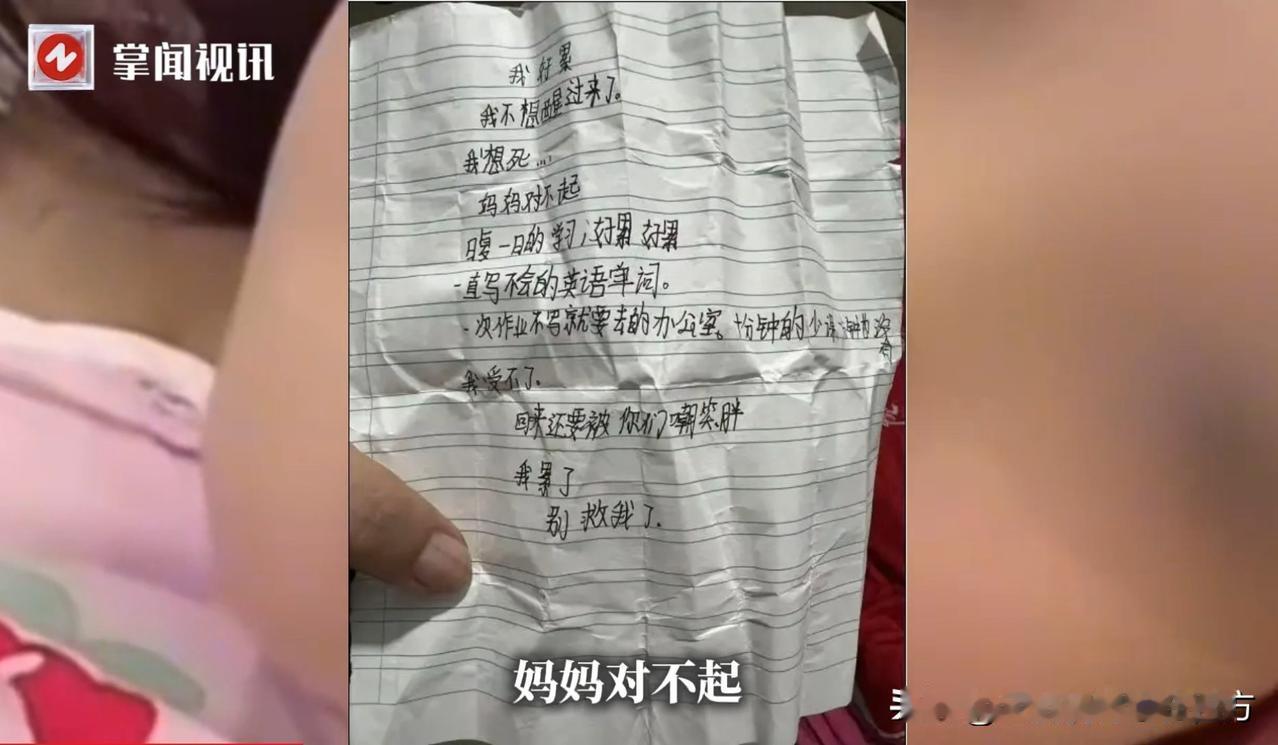

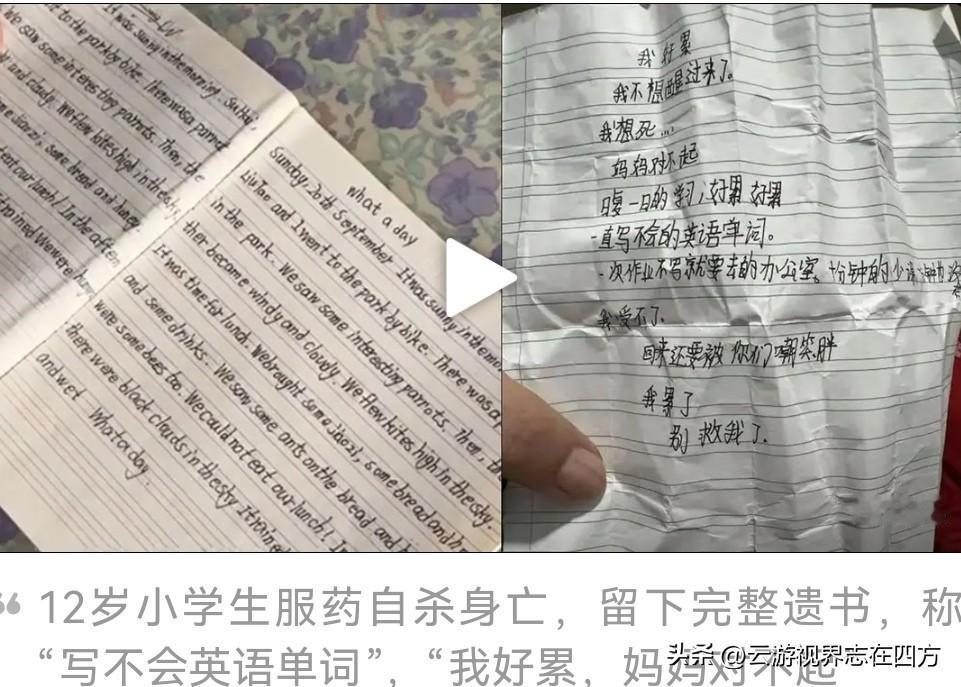

12岁女孩之殇:学校、教师、家长与孩子的四重困局 压垮孩子的从来不是一个单词,而是无人接住的情绪、无处纾解的压力,和一道又一道沟通的鸿沟。 江苏12岁女孩因英语单词压力自杀、母亲起诉学校二审在即的事件,撕开了基础教育里最隐痛的伤口——当学业压力、心理困境、家校沟通壁垒交织,最终买单的,是一个鲜活的生命。而学校、教师、家长与孩子四方,在这场悲剧里,既是关联者,也各有其无法回避的角色困境。 一、学校:管理的“边界”与“盲区” 学校是孩子成长的重要场域,但在这件事里,学校的角色更像一个“被动的旁观者”。 从法院判决来看,女孩自杀发生在家庭场景,且刚开学不到一个月,学校确实难以对学生的心理状态进行全面、精准的预判,这是客观存在的管理边界。但与此同时,学校也存在明显的责任盲区:一方面,家访的缺失让学校没能触达孩子的家庭成长环境,对她“被嘲笑胖”的心理压力毫无察觉;另一方面,面对英语学习困难的学生,学校缺乏系统化的心理疏导机制,仅靠老师的个别沟通,远远不足以接住一个孩子的崩溃。 学校的“人道主义慰问金”和“调解协议”,更像是一种危机公关式的补救,却没能真正填补“育人”与“育心”之间的缝隙。 二、教师:夹缝中的“执行者”与“委屈者” 涉事的赵老师,是整个事件里最具争议也最无奈的角色。 她是规则的执行者:作为定向师范生、镇级优秀教师,她对学习困难的学生进行约谈辅导,本身是履行教学职责,既没有体罚,也没有单独针对女孩,从行为上看并无明显过错。但她也是教育压力的转嫁者:在应试的大背景下,“单词默写”成了衡量学生的硬指标,她的约谈,在孩子眼里成了又一层压力;同时,她也是沟通的失语者——没有及时将孩子的学习困难反馈给家长,也没能敏锐捕捉到孩子笑容背后的焦虑,最终陷入“自证清白无门”的委屈境地。 而她离职后“不再额外辅导学生”的表态,更像是一记沉重的耳光:当认真负责的老师,最终因一场悲剧被推向风口浪尖,受伤的,其实是整个基础教育的善意。 三、家长:爱的“缺位”与“错位” 母亲马繁星的悲痛令人共情,但不可否认,家长在这场悲剧里,存在着爱的缺位与错位。 她以为女儿“活泼开朗”,却没发现孩子“日复一日学习好累”的煎熬;她听到孩子电话里的乖巧应答,却没察觉孩子藏在“肠胃不舒服”背后的心理负担;她和前夫尽力维护孩子的生活,却忽略了孩子对“被嘲笑胖”的自卑。这种“看不见”的缺位,源于家长对孩子情绪的选择性忽视——只看到孩子的“听话”,却没听见孩子的“求救”。 而事发后执着于起诉学校追责,某种程度上也是一种“错位”:追责或许能带来心理慰藉,但孩子真正需要的,是事发前的一句“学不会没关系”,是有人愿意听她吐槽“单词好难”,是有人告诉她“胖也很可爱”。这份迟到的关注,终究无法换回逝去的生命。 四、孩子:压力的“承受者”与“沉默者” 12岁的许诺,是整个事件里最无辜的受害者,也是压力的最终“承受者”。 对她而言,英语单词的不会写,不是简单的学习困难,而是自我否定的导火索;老师的办公室约谈,不是善意的辅导,而是自尊心的打击;家人的嘲笑,不是随口的玩笑,而是压垮骆驼的最后一根稻草。她把所有的痛苦写在遗书里,却在生前选择了沉默——因为她不知道,该向谁倾诉,又该如何开口。 在应试的评价体系下,她被贴上“英语不好”的标签;在成长的环境里,她被“胖”的评价裹挟;她的语文很好、爱写小说,能把妈妈写成故事里的女主角,却没能为自己的人生写下一个“暂停”的选项。她的自杀,是一个孩子在孤立无援时,做出的最绝望的反抗。 教育的本质,是看见人,而非只看见分数。当我们忙着催孩子“背单词、考高分”时,别忘了蹲下来,听听他们心里的“好累”。 这场悲剧没有真正的赢家,学校的管理边界需要厘清,教师的职业保护需要完善,家长的陪伴需要走心,而我们的教育,更需要多一些“育心”的温度。毕竟,比起满分的试卷,一个健康、快乐的孩子,才是最珍贵的答案。