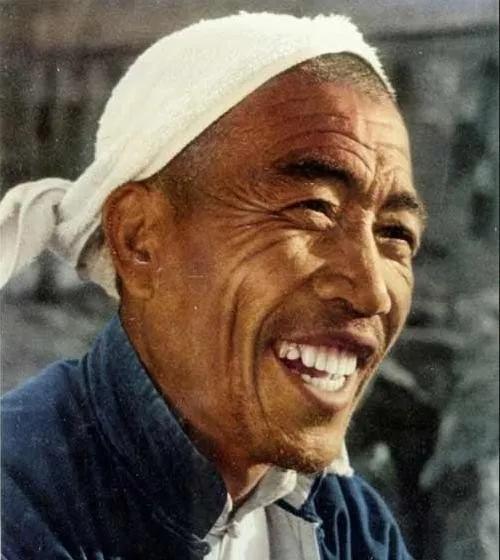

1980年,农民陈永贵主动辞去国务院副总理的职位。临走时对华老说:“今后,再也不会有毛主席那样伟大的领袖,会把一个农民捧到那样高的地位的人了......” 老陈这话说得挺实在,带着点黄土坡上的直爽,也透着些凉飕飕的感慨。你琢磨琢磨,一个扛锄头、挽裤腿的庄稼汉,愣是从山西大寨的山沟沟里走出来,坐进了中南海的办公室。这事儿搁今天,很多人听着都觉得像传奇故事,可它真真切切发生在那个火红的年代。 陈永贵是个啥样的人?大字识不了一箩筐,汇报工作还得靠画圈圈、打比方。他脑子里装的是庄稼活儿,嘴里念叨的是农田水利。这么个人物,能当上副总理,管理全国农业,你说神奇不神奇?那会儿讲究“工人阶级领导一切”,农民作为“同盟军”,也被推到了历史的前台。老陈就像一面旗帜,插在了中国政治版图最显眼的位置上。这面旗子,飘着泥土味儿,也飘着一个时代的理想主义气息。 可老陈自己心里跟明镜似的。他知道自己这“宰相”位子是怎么来的。那不是科举考出来的,也不是一步一步按资历熬上来的。是时代的风云,是特殊的需要,更是最高领袖那双巨手,把他从田埂上直接托举到了万人之上。他说的那句话,听起来是感念毛主席的知遇之恩,往深里想,何尝不是对自己这段奇幻政治生涯的总结?他明白,自己是个“例外”,而“例外”往往很难复制。 那个年代,像老陈这样的“奇迹”不少。有工人当副委员长的,有售货员做中央委员的。一套全新的、打破常规的选拔逻辑在运转。它看重的是“阶级本色”、“生产能手”,是要树立“人民当家作主”的鲜活样板。这套办法,有它的激情和动员力,让底层百姓觉得,国家大事真的和自己有关,自己人也能管天下。但激情退去,国家转入建设的正轨,特别是要搞现代化、搞专业管理的时候,这套逻辑就有点力不从心了。总不能让管钢铁厂的厂长,天天讲炼钢炉前的“革命干劲”,却对轧钢流程、成本核算一窍不通吧? 所以老陈的离开,某种意义上也是一个符号。符号着一种政治参与模式的淡出,符号着国家治理向专业化、知识化的转向。他走了,回到他熟悉的土地和农民中间。后来那些年,你再看到的高层领导,大多是大学生、工程师、经济学家。时代的需求变了,提拔人的尺子也跟着变了。 这不是说农民兄弟不重要了,更不是说底层上升的通道关上了。通道一直在,只是形式不同了。现在有多少农民企业家、农民工匠、农业技术专家,用自己的方式改变命运、贡献社会?路子更宽了,但那条从田间地头直接通向国家权力核心的、充满戏剧性的“捷径”,确实随着那个狂飙突进的时代一起,慢慢隐入了历史的帷幕之后。 老陈的故事,是一面镜子。照出了那个年代的浪漫与粗糙,理想与现实。我们怀念那种打破一切框框的魄力,那种“敢教日月换新天”的气概;也得承认,建设一个现代国家,光有魄力和气概还不够,需要细水长流的制度,需要专业扎实的本领。老陈的感慨里,有对一个时代的告别,也有对历史逻辑的朴素洞察。他的身影,连同他那句带着土腥味的大实话,都被刻进了共和国的年轮里,供后人细细品味。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。