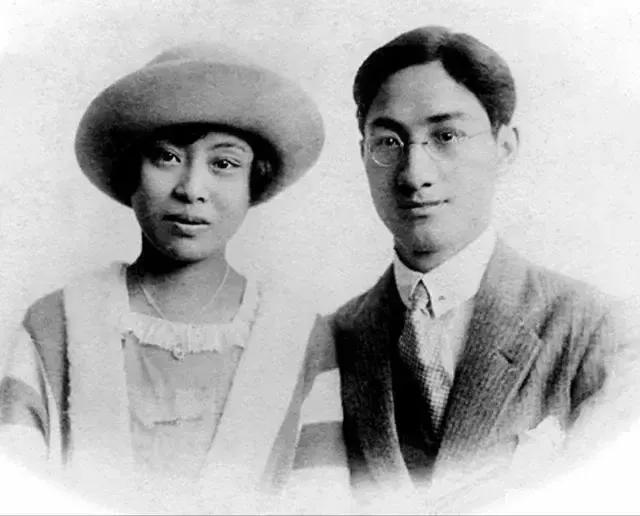

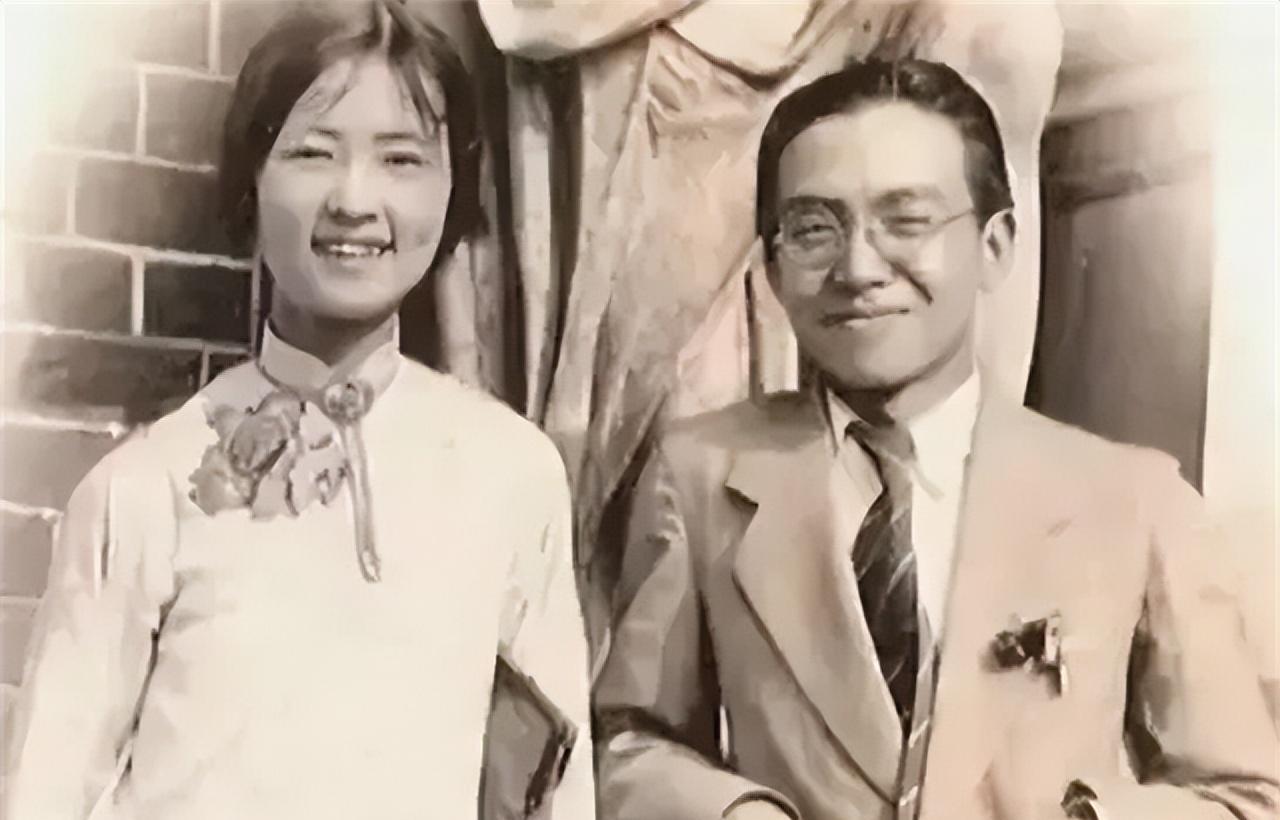

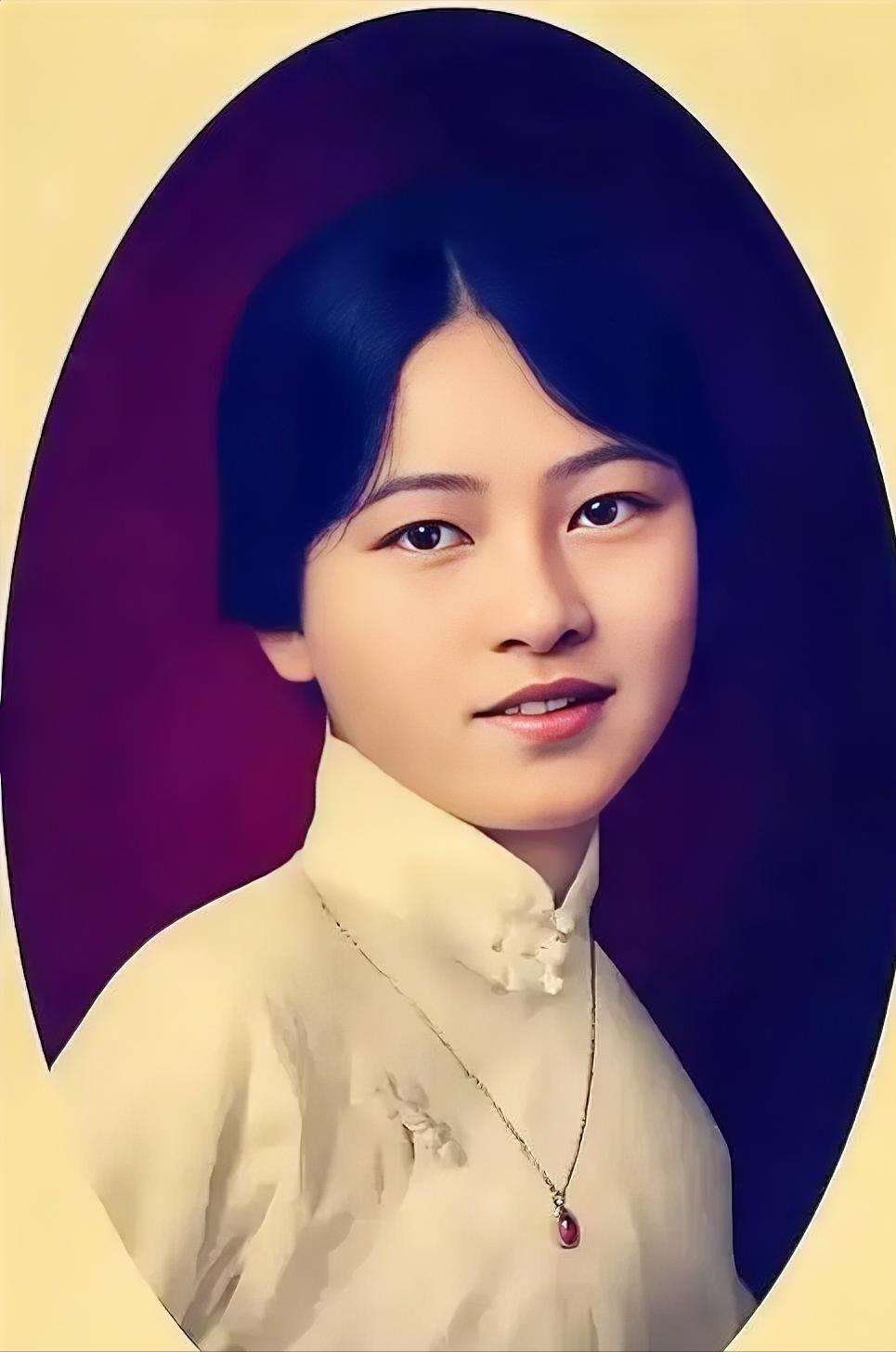

[微风]1920年,徐志摩被迫把妻子接到身边。他不喜欢妻子,却每晚都要同房。不久后,妻子怀孕,他却怒斥:把孩子打掉! 那个年代的“自由恋爱”浪潮里,总有些人成了新旧交替下的牺牲品,尤其是那种剃头挑子一头热的婚姻,冷暖唯有自知。 徐志摩这个人,才情是公认的,但对原配张幼仪的刻薄,也是到了骨子里的,最让人心惊的不是他不爱,而是那一股子理直气壮的凉薄。 当得知漂洋过海来陪读的妻子怀上二胎时,这位大诗人没有任何欣喜,第一反应是那是是个累赘,是挡住他去追求“灵魂伴侣”的绊脚石,于是张口就是两个字:“打掉”。 张幼仪毕竟受着传统规训长大,对生命有敬畏,她不想扼杀肚子里的血脉,唯唯诺诺地争辩了一句,说是听说过有人因为打胎出了人命,太危险。 结果徐志摩回了一句什么?即使放到今天听来也让人背脊发凉,他轻蔑地甩出一句:“坐火车还会死人呢,难道你就不坐火车了吗?” 在他的逻辑里,妻子的性命安危,甚至不如一个概率性的比喻来得重要,这句话像是一记耳光,扇碎了张幼仪最后的幻想,原来在他眼里,不管是孩子还是大人,只要是旧式婚姻里的产物,都命如草芥。 在徐志摩那套“新思想”的评价体系里,张幼仪哪怕没有裹小脚,也和那些旧时代的小脚女人没两样,结婚那天,喜帕一揭开,新娘子出于礼教规矩,端端正正坐着,双腿并拢神似一方刻板的砚台。 这一幕直接触了徐志摩的霉头,在他看来,这叫愚昧、叫僵化,甚至直接把你归类为那种“哪怕去死都不愿娶”的土包子。 可讽刺就在这儿,他白天摆着一副早已觉醒的“新青年”面孔,对张幼仪极尽嫌弃,言语间全是冷嘲热讽,恨不得离这个“没见识”的女人八丈远;可到了晚上,他又毫不抗拒履行所谓的丈夫权利,这种“昼夜两幅面孔”的背后,藏着的其实是他精明的算计。 他不傻,知道若是跟家里彻底闹翻,就没有钱供他在海外逍遥,更别提去追求那些留洋的时髦小姐了,父母要抱孙子,那他就给家里“造”一个交代,只要张幼仪生下了儿子,老两口那边有了香火延续,自然就会放松对他的管束,金钱支持也能源源不断。 说白了,他一边鄙夷这段婚姻,一边又在尽情利用这段婚姻带来的红利,他捏着鼻子把戏做足,仅仅是为了让自己能在英国活得更像个单身贵族。 可怜张幼仪那时候年轻,看不穿男人这层“不得不做”的无奈下的自私,前三年在徐家大院,她像个满分媳妇一样侍奉公婆,无论家里上上下下怎么夸,换来的永远是丈夫带着有色眼镜的审视。 后来二哥实在是看不下去,写信施压把她送到英国去陪读,她心里竟还腾起过一丝期望,觉得这或许是夫妻破冰的转机。 为了能跟上丈夫的步伐,她甚至努力自学英语,不想让自己显得那么“丢人”,可在英国的码头初见时,徐志摩脸上那一闪而过的嫌弃便说明了一切——因为她还穿着老式的服装,不够“洋气”。 不管她如何努力地想要把粗布变成绸缎,在徐志摩眼里,她始终是那个即便读过几年书也“什么都不懂”的乡下人,那时候徐志摩的心思早就飞到了那个穿着白裙、如春日诗歌般美好的林徽因身上,家里的张幼仪对他来说,不仅多余,简直尴尬。 那段时间,张幼仪在家里忙着料理衣食起居,努力把自己塞进他那个西式的世界里,而徐志摩满脑子琢磨的却是怎么摆脱这道枷锁去向女神表白,等到第二个孩子意外来临,原本单方面维持的和平假象彻底崩塌。 徐志摩要离婚的心,在林徽因的才情映衬下变得急不可耐,对于妻子的再次怀孕,他感受到的不是责任,而是恐慌,恐慌这又是一道要把他拖回旧式家庭的锁链,所以那个关于“坐火车死人”的比喻,才会脱口而出得那么顺畅。 劝说堕胎不成,这位大才子干脆玩起了“消失”,把身怀六甲的妻子一个人丢在异国他乡不闻不问。直到孩子呱呱坠地,他才又像个讨债鬼一样冒了出来。 这一次去医院,不是为了看望刚从鬼门关走一遭的产妇,也不是为了抱一抱那个新生的幼子,他手里拿着的是一纸离婚协议,手里攥着的笔恨不得立刻塞到张幼仪手里。 躺在病床上的张幼仪看着这个男人,那一刻,所有的卑微、讨好、期待,大概都化成了灰烬,那个曾经无论是被嘲笑穿衣土气、还是被嫌弃不懂文学都咬牙忍下来的女子,终于看清了对面这个人的心不是还没捂热,而是根本就没有心。 七年的纠葛,始于家族利益的强摁头,终于产房里的那一纸签字,张幼仪这一次没再流泪,也没有乞求,她拿起笔,在那张原本就不该存在的婚姻契约上,干脆利落地画上了句号。 信源:中国新闻周刊和徐志摩离婚后,她迎来开挂大女主人生