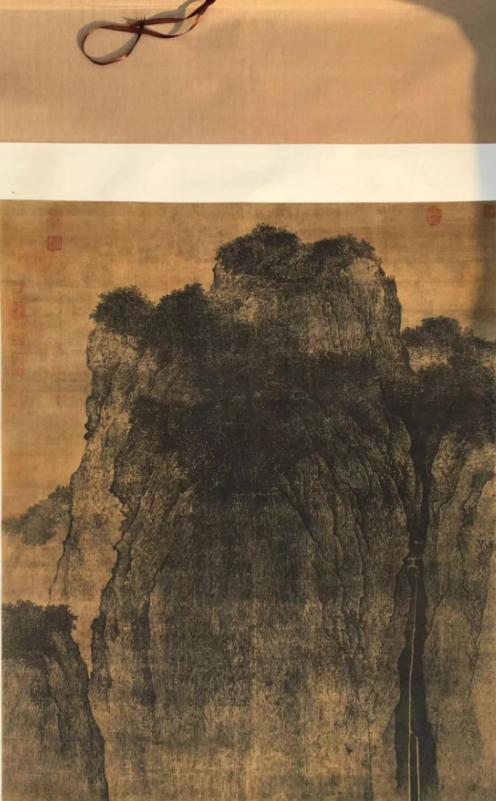

1980年,谷牧副总理收藏了十件明末抗清名将史可法的墨迹,找了几位鉴赏家看了都说好。徐邦达看后说:“假的!”古牧惊问:“何以知之?”” 墨迹摊在桌上十件,纸色发黄,款识挺齐,史可法三个字立在那里,很有点故事味。 国务院副总理谷牧挺珍惜,请了几拨人来看,人人夸好,说气息老成、格调不俗。 轮到那个戴眼镜的老先生动手,十件一件翻过去,没客套,合上那张纸,只吐出一句:“假的,毫无疑问。” 屋子里气氛一下子紧了半拍。 谷牧愣了愣,还是得问:“何以知之?”别人看的是名头,是“明末抗清名将”的光环,是纸上那点沧桑感,这个老头看的是书札的规矩,是明末的行文格式,是史可法传世字帖里那一点一横的习惯。哪里该收笔,哪里该藏锋,哪一笔该抖,哪一笔该缓,他都记在心里。 几条理由摆下来,十件墨迹像被当面拆穿的戏服。 讲这句话的人叫徐邦达,一九一一年生在浙江海宁。 后来进了故宫博物院做研究员,常年泡在库房和卷轴堆里。行里人提起中国书画鉴定,常常先提谢稚柳、启功、徐邦达三个名字,在行里算是泰山北斗。外人听着风光,其实体力眼力都在往外亏。 他早年跟吴湖帆学,那套传统鉴定的功夫,从纸张、墨迹,到题跋、印章,再到装裱边角,全都得看。别人记不住的,他往脑子里一股脑塞。 有人夸他记性好,他嫌“天赋”二字太虚,只说只在用心,一望而知是下功夫的结果。古书翻得多了,什么时代用什么纸,什么人爱用什么笔,心里都有了谱。 几十年前在谁家墙上瞄了一眼的画,几十年后再见,细节还能对上。 上世纪五十年代,有人拿一幅画来请他瞧。 画轴才展开半尺,露出一丛竹叶的梢头,他看了一眼,话就出去了:“李方膺,真的,确定无疑。”等画轴铺开,题款果然是“扬州八怪”之一李方膺。“徐半尺”的绰号从这儿出来,半尺见真章的说法也跟着传开。 一九五五年闹出过一场小风波。红学专家周汝昌收了一幅据说是曹雪芹的肖像,开了个研讨会,圈里的人都来了,围着那幅画称赞不绝,有人从眉眼里读情感,有人从衣纹里讲时代。 徐邦达站在人群边上,看了几眼,心里已经有结论:不对,这人不是史料里的那个曹雪芹。画法、气息、人物身份,全都对不上。 他没在当场泼冷水,只说身体不舒服,提前告辞。后来在自己的著作里,写下那幅肖像“不真”。 场面留给别人,话留给纸。 七十年代,他又到各地博物馆帮忙整理。青岛博物馆有一批“次等文物”,别人嫌麻烦,他偏往里钻。在这种被搁在角落里的架子上,他翻出一件唐代书法的摹本,看着看着整个人都静下来,那是怀素的唐摹本《食鱼帖》,后来被认定为国宝级稀世珍品。 云南博物馆的“次等文物”堆里,又被他拎出黄公望的《雪夜访戴图》,成了国家一级文物。很多被随手摆放的东西,被他一眼看中,命运就跟着拐了个弯。 这样的例子不少。 八十多年的“鉴宝”日子,他帮国家鉴定、收购、征集传世名迹三四万件。 有的从民间进来,有的在库房里积灰,都是等着人来认。稍有不慎,一件真东西被打成假,一件假东西又被抬成真,都是给后人添麻烦,所以他那几句判断才格外慎重。 一九九一年,他去台湾故宫访问。那边拿出一些书画请他看,有的刚打开一点点,裱边露了个头,他已经摇头,说这是后人伪作。 台媒和书画商听得眼睛放光,纷纷给他加戏,“半尺大师”的名头飞起来。 徐邦达对这个称呼不太感冒,觉得像江湖招牌。弟子们私下里打趣,说其实得叫“一寸大师”,很多画卷只展开寸许,他就知道个八九不离十。 人前的热闹是一回事,他自己有一套轴到家的规矩。 评价真伪,常挂嘴边的是两句:“真的,确定无疑;假的,毫无疑问。”没有模棱两可,也不爱用那些“似是而非”的客气话。 行家听着爽快,外人有时觉得刺耳。 这种“刺耳”,让人愿意把家底拿给他看,宁可听一句实话,也不愿被花言巧语哄骗。 那次谷牧的十件“史可法墨迹”,说穿了也是一样的路数。 别人顾着面子,不好轻易点破“假”字,他把话挑明,理由摆在桌面上。 谷牧听完,没有翻脸,反而笑着说:“还是徐公说实话,不骗人。”启功后来听人转述这桩趣事,笑着感叹一句:“徐先生是个可爱的书呆子。”这个“书呆子”,一半在夸,一半在叹。 二〇一一年二月二十三日清晨,徐邦达在北京去世,享年一百零一岁。 故宫博物院为他披上黑纱白花,一连七天。 红墙静着,殿宇静着,库房里的卷轴也静着。 几十年里,他替这些纸墨把过无数道关,认过真,也拆穿过假。人走了,规矩还在,那几句干脆的判断也还在,像一双看不见的眼睛。

用户10xxx44

[祈祷][祈祷][祈祷]