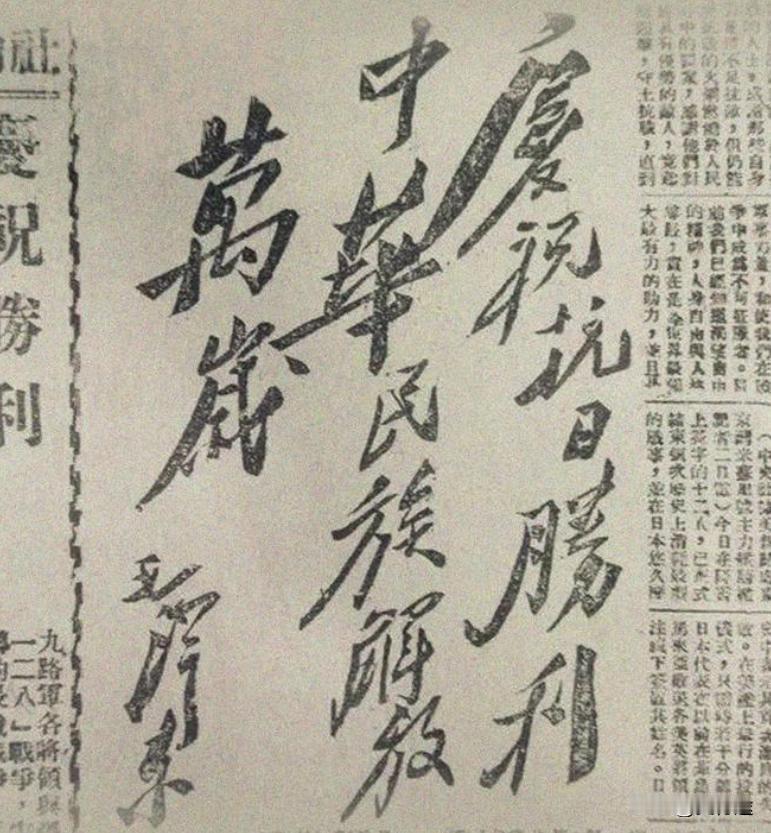

毛主席晚年路过天安门,转头就看到了自己的画像挂在城楼之上,于是叹了一口气说道:“我真是可怜啊!”为何主席会有这样的感叹呢? 1974年的一天,81岁的毛主席乘车经过天安门广场时,抬头望向城楼上自己的巨幅画像,轻轻叹了口气:“我真是太可怜了,整天在这风吹日晒,给大家站岗,不能回家。” 身旁的工作人员被这句看似幽默的自嘲逗笑了,只有秘书张玉凤听出了话里的沉重,这句感慨并非随口玩笑,而是毛主席晚年对个人崇拜现象的无奈与反思的真实流露。 毛主席一生对个人崇拜持警惕态度,早在开国大典前,他就对在天安门悬挂自己画像的方案提出异议,认为这种举措容易助长神化领袖的风气。 但当时的新中国需要凝聚民心,画像作为象征被保留下来,然而,随着时间推移,毛主席发现这种崇拜逐渐失控——不仅天安门挂像,全国到处是他的塑像、像章,甚至民间出现了“早请示晚汇报”的仪式感活动。 这种局面让他深感不安,这种不安源于毛主席对历史规律的深刻认知,他曾多次引用明末农民起义领袖李自成的教训,认为革命胜利后若陷入个人权威的膨胀,极易重蹈“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的覆辙。 1970年,他因人民大会堂悬挂自己的画像当场发怒,要求立即摘除,并直言:“叫我给你们站岗放哨,风吹雨打日头晒,残酷无情!” 这种反应与历史上那些热衷树立权威的统治者形成鲜明对比。 例如,蒋介石执政时期曾将自己的画像遍挂公共场所,而毛主席却始终试图打破这种符号化的权力叙事。 毛主席的反对不仅体现在言语上,更贯穿于具体决策中,1947年至1950年,他三次拒绝将个人肖像印于人民币上,首次拒绝时,他以“我是党的主席,不是政府主席”为由。 第二次则强调“禁止用领导名字作地名、街道名”,坚持集体领导原则,甚至在天安门画像的选材上,他特意挑选了一张与朱德并肩的合影,试图淡化个人色彩,但最终因画面协调性改为单人像。 这些细节表明,他始终希望将焦点集中于党和人民,而非个人, 为什么毛主席如此执着地反对个人崇拜? 这与他早年的经历和思想根基密切相关,青年毛泽东在湖南农村调研时,深切体会到农民被封建权威压迫的痛苦。 他在《湖南农民运动考察报告》中写道:“革命不是请客吃饭,不是做文章”,而是要让群众成为真正的主人。 这种理念使他坚信,领袖一旦被神化,就会与群众产生隔阂,甚至滋生特权思想。 晚年他与斯诺谈话时坦言:“那时(指延安时期)我们和农民睡一个炕头,现在有些人官做大了,连话都说不上了!” 这种忧虑,促使他在生命最后几年仍不断强调“人民万岁”。 值得注意的是,毛主席的反对并非全盘否定群众对领袖的感情,他曾对身边人解释:“群众的心意是好的,但我们要引导这种热情转化为建设国家的动力。” 这种辩证思考体现在他对具体事件的处理中,例如,当得知福建教师李庆霖因儿子插队生活困顿而写信求助时,他不仅自掏腰包寄去300元,更推动政策层面统筹解决知青问题,从中可见他对群众实际需求的重视远高于形式上的颂扬。 毛主席的叹息中,还隐含了对历史评价的复杂心绪,1975年白内障手术后,他读南宋陈亮《念奴娇·登多景楼》时嚎啕大哭,词中“危楼还望,叹此意、今古几人曾会”一句,道出了理想与现实的落差。 他晚年曾对护士吴旭君说:“我死后,不要把我挂在墙上当菩萨,要把骨灰撒到长江里喂鱼。” 这种近乎悲壮的自我解构,与其说是一种谦逊,不如说是对历史周期律的清醒认知——任何个体都无法超越时代的局限,唯有将事业融入人民,才能获得真正的延续。 今天回望这段历史,毛主席的感叹更像是一面镜子,在信息爆炸的时代,人们对权威的认知往往容易走向极端化:要么盲目神话,要么全盘否定。 但毛主席的挣扎提醒我们,真正的领袖魅力不在于符号化的崇拜,而在于能否始终保持与人民的血肉联系。 当他在天安门下说出“我真是太可怜了”时,或许正是在呼唤一种更为平等、更为理性的社会关系。 这种思考,对于当今如何构建健康的公众话语空间,依然具有深刻的启示意义。