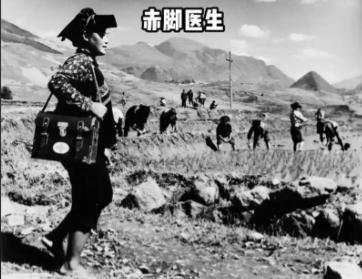

诺贝尔经济学获奖得主阿马蒂亚.森,他说正是毛泽东时代的新中国将大量的资源投入到了老百姓的身上,这就是当时的赤脚医生,普及医疗,普及教育,消灭血吸虫病等。从而让当时的人们的身体健康和教育程度大幅度提高。 这话可不是随口奉承,这位以理性客观著称的学者,早在《饥饿与公共行动》里就把账算得明明白白: 他既没回避历史问题,更没忽略毛泽东时代中国在民生领域的硬投入,甚至直言中国在资源分配上比同时代的印度公平得多,这直接让中国人的健康状况甩出邻国一大截。 最典型的体现便是赤脚医生的出现。 那会儿国家底子薄,大城市的医院屈指可数,农村更是连块像样的药瓶都难找,孩子发烧靠土办法捂汗,妇女生孩子全凭接生婆的经验,死亡率高得吓人。 但政府硬是把资源往最基层砸,选些热心好学的年轻人培训几个月,背着药箱就成了村里的健康守护神。 这些人懂点草药知识,会处理感冒发烧、包扎伤口,虽然不是大专家,却把常见病挡在了恶化的门外。 到 70 年代末,大部分农村人都能享受到基本医疗,连世界卫生组织都把中国这套模式当成典范,这可是后来医疗改革一度 “不成功” 时再也没重现过的荣光。 普及教育的力度更让人惊叹,新中国成立时文盲率高得吓人,农村里十个人九个不识字,记工分靠画圈,看家书得求外人,连自己名字都不会写的大有人在。 但政府没等经济起飞就急着扫盲,把课堂搬到了地头、车间甚至炕头。 山东莒南县高家柳沟村以前就 9 个识字的,记工常算糊涂账,后来办起记工学习班,教的全是农活、农具相关的字,两个半月就有 92 人能自己记工账,这经验还被推广到全国。 那会儿还有“速成识字法”,十五天能认一千多个字,战士、工人、农民都能学,连妇女都组成“炕头学习小组”,借着煤油灯补文化。 所谓“以民教民,能者为师”,儿子教父亲、夫妻互教的场景到处都是,没用多少年,上千万人摘掉了文盲帽子。 以前连存折数字都看不懂的人,慢慢能读报纸、写家信了,这种变化可比单纯的经济增长实在多了。 消灭血吸虫病更是把资源用在刀刃上的典范。 以前江南水乡不少地方被称为“瘟神窝”,钉螺到处都是,人一接触疫水就染病,肚子肿大、四肢消瘦,有的村子一半人都被拖累得干不了活。 政府没只喊口号,而是调动人力物力搞全民防治:组织群众下田灭螺,把沟渠硬化改造,让钉螺没地方孳生;派医疗队挨家挨户普查,免费给病人治病,连偏远山村都不漏过。 江西余江曾经疫情严重,经过几年治理率先消灭血吸虫病,毛主席还专门写了《送瘟神》庆贺。 就像后来铜陵义安区那样,以前人群感染率接近三成,通过清淤沟渠、封洲禁牧,硬是连续十几年没再出现本地感染病例。 这种从源头切断传播链的做法,比单纯治病救人更彻底,要知道在当时的条件下,能调动这么多资源干这种“慢工活”,足见对老百姓健康的重视程度。 阿马蒂亚・森看得很透彻,那会儿中国虽然不富裕,却把有限的资源真正投向了最需要的地方。 医疗不是只为城里人服务,教育不是只给有钱人开绿灯,防疫不是只保重点区域,这种普惠性的投入,让普通人的健康和文化水平实实在在提了上去。 不像后来有些时候,医疗资源往大城市挤,看病得掂量钱包,扫盲的热情也淡了下去,反倒让印度在预期寿命上追了不少差距。 说穿了,那会儿的投入或许没换来立竿见影的 GDP 增长,却给中国人的身体和头脑打下了好底子,这正是森佩服的关键。 真正的发展,从来都是先让人活得有尊严、有底气。