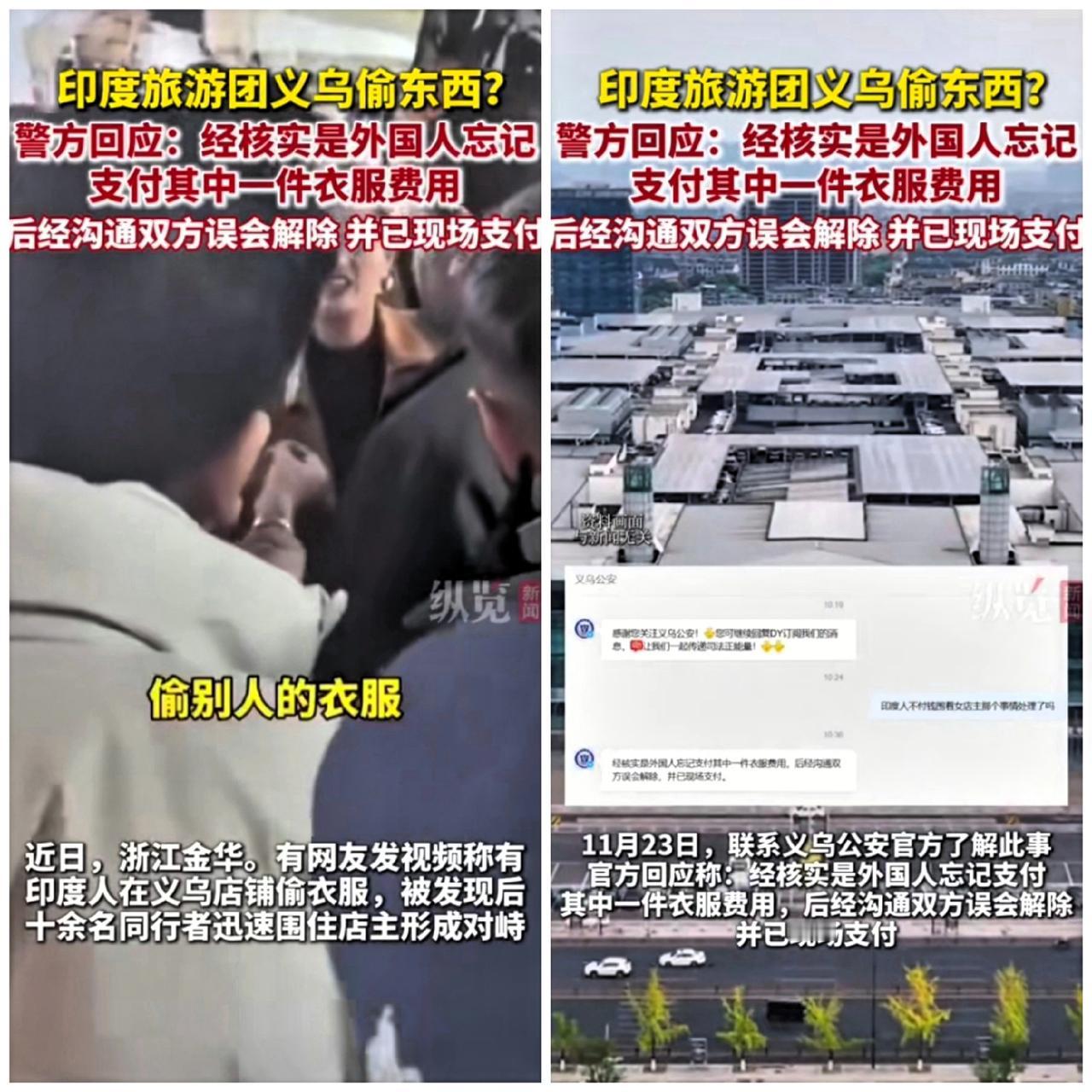

随地排便、当众洗澡,印度人频频在中国撒野,开始“祸害”中国? 事情的导火索是一段在庐山石门涧景区拍摄的视频,三位印度游客大大方方地跳进山涧水中洗澡搓背,泡沫漂满溪流,旁边“禁止下水”的警示牌好像是摆设。游客劝阻了,他们摆手说“没关系”,继续搓得起劲。 一石激起千层浪,视频流出后,社交平台热议不断,有网友怒斥“太不讲规矩”,也有人开始反思“是不是文化背景不一样”,但紧接着发生的几起事件,让原本的“文化讨论”逐渐变成了“公共忍耐”的焦点碰撞。 无独有偶,在上海一家工业园区,一位印度男子在绿化带里“解决个人问题”,面对保安劝阻不为所动,还摆出一副“我行我素”的架势。 警方介入后,只是批评教育了事,理由是初犯、认错态度好,这一处理方式在网上引发了更大的疑问:法律到底是不是一视同仁? 同样是在10月,深圳地铁车厢内出现了“咖喱盛宴”。几名印度乘客当众用手抓饭,酱汁滴得满地都是,车厢里的味道“冲上天”。虽然没人上前理论,但网友在视频下评论得很直接:“这是地铁,不是家庭聚餐”。 这些事件不是孤例,也不是巧合,义乌市场的付款纠纷、哈尔滨洗浴中心的“包场”,都在不同程度上暴露了一个问题:当人员流动越来越频繁,文化摩擦也在逐渐放大。 根据官方数据2025年第一季度,印度来华人数同比增长了320%,签证总量已经突破26.5万份,平均每天都有上千名印度人进入中国,大潮涌来,问题也随之而来。 不仅是人数猛增,非法滞留的情况也同比增长了近50%,这意味着许多印度人并非短期游客,而是长期停留,甚或“滞留不归”。他们带来了生意、合作,也带来了生活习惯的“本土复制”。 在印度随地排便并不罕见,根据一位在华生活6年的印度女博主所说,很多印度人从小就不被教育要维护公共卫生,他们认为清洁是清洁工的事。 而“公共空间”这个概念,在印度的种姓社会中也有特殊含义:清洁工作被视为低种姓事务,很多人不认为自己有义务保持公共的干净整洁。 这种文化差异在印度本土或许还能“自洽”,但放在中国这样对公共秩序要求较高的社会里,就显得格格不入,当印度乘客在地铁车厢里手抓咖喱饭的时候,他们可能并不觉得不妥。但对于身边的中国乘客来说,这种行为就是一种“侵犯”。 再加上印度国内舆论环境对批评声音的容忍度并不高,很多印度人习惯了“护短式自豪”,一旦有人指出问题,往往被贴上“不爱国”的标签,这种氛围导致他们在海外也缺乏自我反省的习惯。 面对这些行为,中国当然不是没有法律,根据《治安管理处罚法》,随地便溺、裸露身体等行为可处以警告或罚款,但真到执行层面,很多时候却只能“睁一只眼闭一只眼”。 一方面是文化敏感,怕动不动就引起外交误会;另一方面是执法难度高,取证、沟通、程序都复杂。 尤其是外籍人员初犯,执法部门常常采取“批评教育+书面承诺”的方式处理,既保持了表面和气,也避免了激化矛盾,但这也让不少人感到不满:是不是外国人来了中国,就可以享有“免责特权”? 从更广的角度看,这不是中国一个国家的问题,加拿大也有类似经历,当地居民投诉印度游客在海滩上随地排泄、搭帐篷挖坑,甚至引发了区域泳池关闭,文化摩擦在全球都是难题,关键在于如何处理。 回过头来看中国自身,谁能忘记当年中国游客在国外的“尴尬瞬间”?2013年在埃及卢克索神庙刻下“到此一游”,在法国大声喧哗、插队买票……如今的中国游客文明程度已有大幅提升,靠的是自我反省和制度建设。 这也正是中国面对当前局面需要借鉴的路径:不能因为怕得罪人就不敢管,更不能因为文化差异就一味纵容,规矩是底线,尊重是前提,来者要学会适应,东道主也要勇敢管理。 随地便溺、当众洗澡,说小了是个人习惯,说大了就是公共治理的挑战,这场关于印度游客在华行为的争议,其实不仅仅是“谁更文明”的较量,更是“谁更懂尊重”的考验。 文化差异不是挡箭牌,也不能成为打破规则的借口,中国欢迎外来人员,但这份欢迎不是“包容一切”的空泛善意,而是建立在相互尊重之上的共处规则,谁不守规矩,谁就得接受管理。 而中国该做的,也不是一味忍让,而是在制度上立起“讲规矩”的硬杠杠,在执行上体现“你我平等”的真态度,该教育就教育,该处罚就处罚,一碗水端平,才有资格谈融合。 再大的文化差异,也敌不过一颗愿意理解的心;再复杂的国际交流,也绕不过一个“规矩”二字,文明不是一方的妥协,而是双方的靠拢。 眼下的问题虽然小,看似鸡毛蒜皮,却直指未来中国在全球人员流动浪潮中的治理能力与文化自信,是被动接招,还是主动立规,答案并不难选。 参考资料: 大批印度人又盯上中国! 金投网 2025-11-20 3名印度人在庐山“脱衣洗澡”?景区发布通报 济南日报 2025-11-15