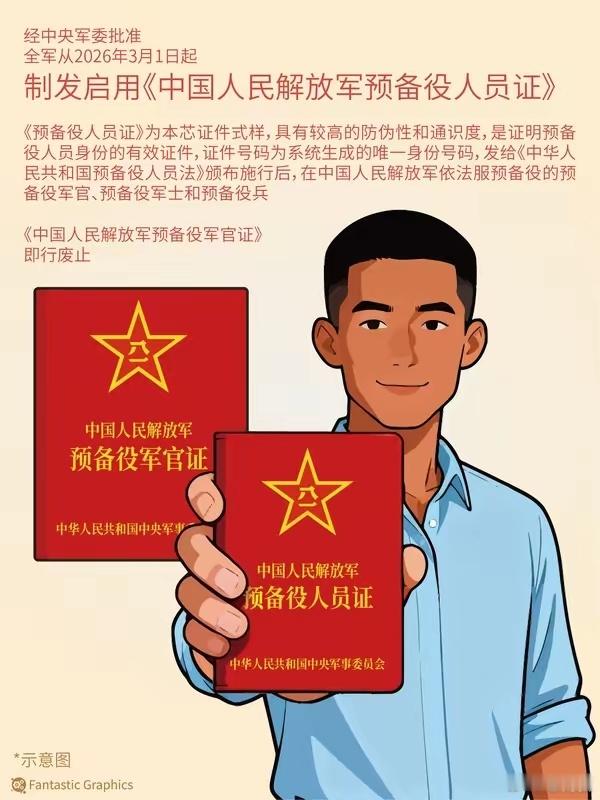

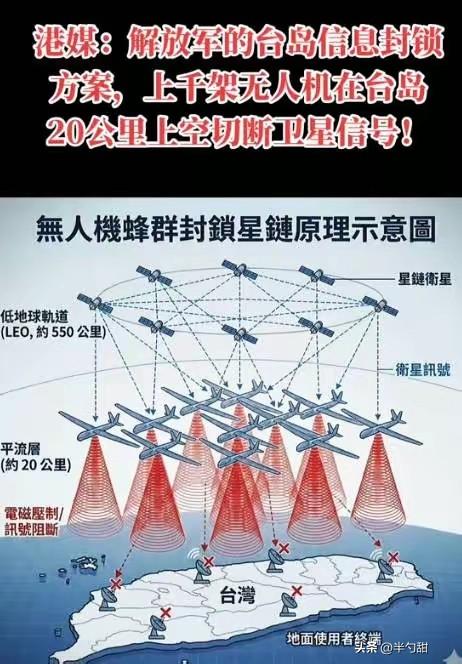

拒惯“危险发言”!300名技术大神返营,对冲高市早苗扩军挑衅风险 训练场上,键盘敲击声与口令声此起彼伏。300余名预备役人员从各行各业的岗位上走来,重新穿上迷彩服,投入到信息支援部队的实战化集训中。他们中有的是程序员,有的是网络工程师,有的甚至是企业的技术总监。此刻,他们只有一个共同的身份:信息战场的后备力量。 这不是简单的回炉重造 与以往不同,这次集训直指现代战争的核心——信息作战。训练内容从基础的战术动作,延伸到网络攻防、数据分析和通信抗干扰等高端课目。一位组训干部坦言:我们要的不是数量,是随时能战的能力。 值得关注的是,这些预备役人员带来的不仅是军事基础,更有他们在各行各业积累的前沿技术。这种军民融合的深度实践,正在为信息作战能力注入新的活力。 后备不等于次要 在东南沿海某训练基地,一位刚结束24小时值班的预备役军官说出了许多人的心声:我们虽然回到了地方,但脑子里始终绷着一根弦。这次返营集训,正是要检验这根弦的韧度。 随着战争形态的演变,信息支援已成为决定胜负的关键。预备役人员作为现役部队的重要补充,其战备水平直接关系到整体作战效能。组织如此规模的专项集训,释放出的信号再明确不过:后备力量建设正在向精细化、专业化迈进。 从后备到前沿的蜕变 训练场上的一个细节令人印象深刻:这些平均年龄35岁的预备役人员,在信息系统构建课目中的表现,丝毫不逊于年轻官兵。他们在民用领域积累的经验,恰好弥补了军事应用中的某些盲点。 这场集训更像是一次双向赋能:军队为预备役人员更新了作战理念,而预备役人员也为部队带来了最新的技术动态和应用思路。这种良性互动,正是新时代国防力量建设的生动写照。 当300余名技术骨干在训练场上挥汗如雨,我们看到的不仅是一次常规集训,更是一支军队向信息化、智能化转型的坚定步伐。这支藏在民间的信息作战力量,正在成为守护国家安全的重要屏障。