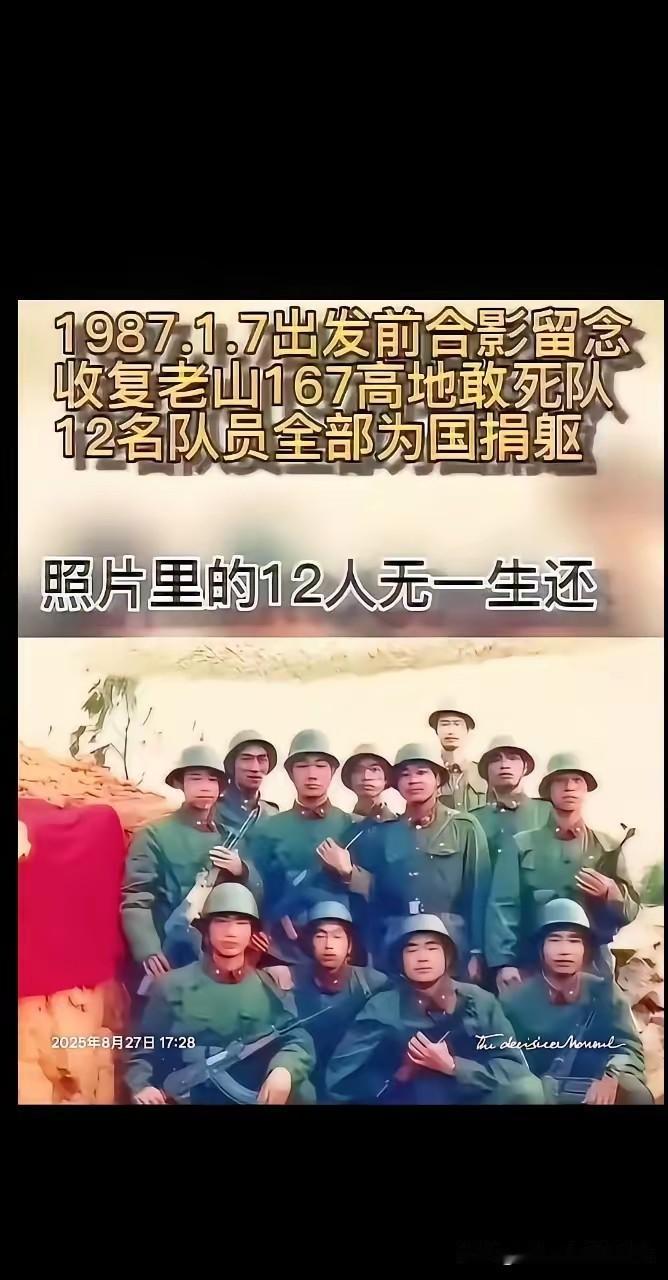

1979年,在对越自卫反击战中,陈全钢在送信途中暴露。越军对他穷追猛赶,他走投无路,抱着枪从光溜溜的石陡坡滚了下去…… 谁能想到,这个从四川大巴山走出来的21岁青年,参军前还是个给邻居修房盖瓦的“巧手匠人”。1978年底,村里的广播反复播报边境局势,看着报纸上越军在我国领土埋设地雷、枪杀边民的新闻,陈全钢当晚就揣着攒了半年的津贴,跑到乡武装部报名。“我哥在部队牺牲了,我替他守国门”,这句带着川音的倔强话语,成了他入伍时最硬核的誓言。出发前,母亲把绣着“平安”二字的鞋垫塞进他背包,反复叮嘱“活着回来”,他却笑着拍胸脯:“娘放心,我不仅要活着,还要带着军功章见你。” 那次送信任务,本是看似简单的“跑腿活”。当时陈全钢所在的连队正在谅山外围与越军对峙,通讯线路被炮火炸断,上级命令他把紧急作战命令送到前沿阵地的三排。为了隐蔽,他选了一条人迹罕至的山间小路,没想到刚爬到半山腰,就被两名越军侦察兵发现。“站住!放下枪!”越军的喊叫声刺破山林,子弹擦着耳边飞过,陈全钢下意识地扑进草丛,借着树木掩护往山下跑。 可身后的追兵越来越近,枪声也越来越密。他跑过的地方全是裸露的岩石,根本没有藏身之处,眼看就要被包围,前方突然出现一道近70度的石陡坡,底下是密密麻麻的灌木丛。没有丝毫犹豫,陈全钢紧紧抱住胸前的作战命令和五六式半自动步枪,身体一缩就滚了下去。尖利的岩石划破了他的迷彩服,膝盖、手肘被磨得血肉模糊,树枝抽得他脸上火辣辣地疼,可他始终把命令纸揣在怀里,死死护着不让其受损。 滚到坡底时,他已经昏死过去。不知过了多久,被一阵刺心的疼痛惊醒——一条毒蛇顺着他的裤腿爬了上来,幸好他反应快,一把抓住蛇尾甩了出去。浑身是伤的他挣扎着站起来,发现步枪的枪管已经弯曲,背包里的干粮和水壶全没了,只有怀里的命令纸还完好无损。他咬着牙撕下衣角,简单包扎了伤口,一瘸一拐地朝着阵地方向挪动,每走一步都像踩在刀尖上,鲜血在地上留下断断续续的痕迹。 距离阵地还有两公里时,他遇到了前来接应的战友。看到陈全钢浑身是伤、脸色惨白,战友们赶紧把他扶到担架上。可他却猛地坐起来,从怀里掏出皱巴巴的命令纸,声音微弱却坚定:“快……把命令交给三排长,别耽误了战机。”话音刚落,他就眼前一黑再次昏过去。后来战友们才知道,他滚下陡坡时肋骨断了三根,肺部被碎石划伤,身上大小伤口多达27处,怀里的命令纸因为被鲜血浸透,字迹都有些模糊。 经过紧急抢救,陈全钢奇迹般地活了下来。可他醒来后的第一句话,不是问自己的伤势,而是着急地问:“任务完成了吗?三排收到命令了吗?”当得知三排根据命令及时调整部署,成功击退了越军的三次进攻时,他露出了欣慰的笑容。战后,部队为他记二等功,授予“钢铁通信兵”称号,可他却总说:“我只是做了该做的事,真正的英雄是那些牺牲的战友。” 复原回乡后,陈全钢从没主动提起过这段经历。村里的年轻人只知道他当过兵,却不知道他曾在战场上九死一生。直到2019年,退役军人事务部门开展烈士亲属信息核对,工作人员找到他家,才从他珍藏的军功章和褪色的命令纸复印件中,揭开了这段尘封的往事。此时的他已经61岁,膝盖上的伤疤依然清晰可见,下雨天还会隐隐作痛,可他说:“这点伤算啥,比起那些没能回来的战友,我已经很幸运了。” 在对越自卫反击战中,像陈全钢这样的通信兵还有很多。他们背着电台、揣着命令,在枪林弹雨中穿梭,用双脚丈量战场的每一寸土地,用生命守护着部队的“生命线”。有数据统计,整个战争期间,共有近千名通信兵牺牲在送信、架线的途中,他们中很多人甚至没留下完整的姓名,只在部队的花名册上留下一个代号。 现在的年轻人,或许很难想象当年的残酷——没有先进的通讯设备,没有便捷的交通工具,全靠人力传递信息,每一次出发都可能是永别。可正是这些“不怕死”的通信兵,用血肉之躯搭建起了战场的“信息桥梁”,为战争的胜利奠定了基础。陈全钢常对孙子说:“我们这代人打仗,就是为了让你们不用打仗。现在的和平,是用命换来的,千万不能忘。” 那些嘲笑“老兵故事过时”的人,真该听听陈全钢的经历。他们不知道,今天我们能安稳地工作、生活,能在节假日出游,都是因为有无数个像陈全钢这样的战士,在边境线上默默守护。英雄从未远去,他们的伤疤是勋章,他们的故事是教科书,提醒着我们:岁月静好的背后,总有人在负重前行。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。