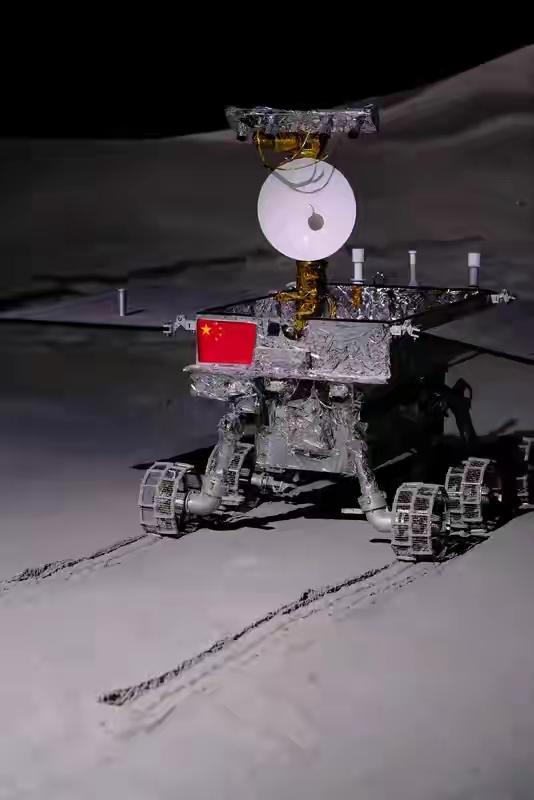

让美西方发愣的并非我国飞船数量多,而是神舟二十二号竟以无人方式启程出征,满载物资直奔空间站,此次神舟二十二号奔赴空间站,随行携带航天食品、航天药品、新鲜果蔬以及各类必备备品备件……为后续太空任务提供全面且坚实支持。 佛罗里达州卡纳维拉尔角的航天指挥中心内,大屏幕上跳动的中国飞船轨迹数据让几位西方专家下意识前倾身体——他们更习惯用载人飞船数量衡量航天实力,却没想过“无人”二字能蕴藏如此深的技术密码。 这款最初被纳入载人航天序列的飞船,在任务需求的迭代中悄然完成了“身份转换”。 它不再局限于航天员的“太空巴士”,更化身空间站的“快递专列”,在保持返回舱气密完整性的同时,货舱容积经过优化设计,连新鲜果蔬的保鲜时长都较传统货运飞船提升了30%。 你或许会疑惑,为何要让本可载人的飞船“独当一面”? 答案藏在酒泉卫星发射中心的控制大厅里——当工程师轻点屏幕,飞船自主规避空间碎片的轨迹图在大屏展开,这种无需人工干预的路径规划能力,标志着中国在航天器自主控制领域已实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。 这种突破并非单一技术的堆砌,而是整个航天系统“弹性设计”理念的落地。 从单次任务成本看,无人飞行模式将航天员训练、生命维持系统等开支压缩近六成;更关键的是,物资补给周期从以往的“看窗口”变为“按需求”,空间站的常态化运营因此获得更稳定的后勤支撑。 此刻在近地轨道完成的无人对接,更像是一场面向深空的“彩排”。 未来探测月球或火星时,当航天员需要紧急返回,或是基地需要补充关键设备,这种可快速切换角色的航天器将成为“太空生命线”。 这背后,是中国航天人对“轰动效应”的刻意疏离。 他们更在意火箭箭体上“准确入轨”的参数,而非媒体标题的字号大小;关注的是空间站舱内氧气循环系统的稳定性,而非社交媒体的热搜排名。 这种沉稳与某些国家“为发射而发射”的急躁形成鲜明对比——后者曾为抢登火星窗口期,在关键传感器未校准的情况下强行升空,最终导致探测器失联。 当神舟二十二号的太阳能帆板在太空中展开,如同一双稳健的翅膀,中国航天的轨迹正变得愈发清晰:不与谁竞赛,只和自己的目标赛跑。