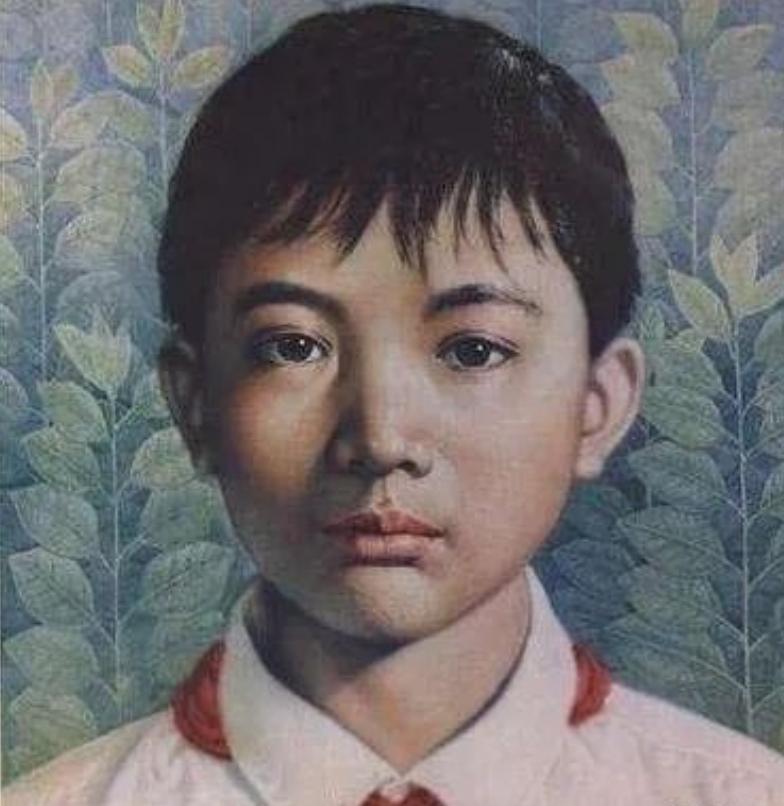

1988年,14岁赖宁因救火不幸牺牲,然而三十年过后,照片被学校摘下,雕像被拆除,就连英雄的事迹被教科书删除,这究竟是为什么? 2023 年石棉县烈士陵园,秋日阳光洒在赖宁雕像上。 一位 80 后父亲蹲下身,给孩子递上一把旧放大镜:“这是他生前最爱的东西,曾想当地质学家。” 孩子握着放大镜,盯着雕像底座的名字,眼里满是好奇。 1973 年 10 月,赖宁出生在石棉县一个普通家庭。 父亲是县农机厂的工人,母亲在社区工作,一家人住在老家属院的小平房里。 他从小就对大自然感兴趣,三岁时跟着父亲去山上,就会捡起石头问 “这是什么”。 上小学后,他的书包里总装着放大镜、地质锤,放学后常去海子山捡岩石标本。 老师布置 “我的梦想” 作文,他工工整整写道:“我要当地质学家,研究家乡的山。” 赖宁的学习成绩一直名列前茅,尤其喜欢数学和自然课。 他常把课本里的知识用到生活中,帮邻居辨别矿石,给同学讲地质故事。 四年级时,学校组织防火宣传活动,他主动报名当志愿者。 拿着喇叭在社区里宣讲,还亲手画了防火漫画贴在宣传栏,成了小有名气的 “防火小卫士”。 那时的他不会想到,多年后自己会为救火献出生命。 1987 年,14 岁的赖宁升入石棉县中学,依旧保持着对地质的热爱。 他加入了学校的科技小组,和同学一起制作 “石棉县地质模型”,获得了地区比赛二等奖。 课余时间,他还帮县林业局整理森林防火资料,熟悉了海子山的地形和防火重点区域。 班主任回忆:“赖宁不是只会读书的孩子,他心里装着家乡和集体。” 1988 年 3 月 13 日,周六的午后,赖宁原本要去海子山采集新标本。 刚收拾好工具,就听到窗外广播紧急播报:“海子山发生山火,危及卫星接收站和油库!” 他丢下背包,对生病的妈妈说:“妈,我去帮忙,很快回来。” 抓起家里的铁桶,就朝着火场的方向跑,还不忘喊上邻居家的小伙伴。 到达火场时,山火已经蔓延开来,浓烟滚滚,灼热的空气让人呼吸困难。 赖宁看到消防员在搬运器材,立刻冲上去帮忙,往返于水源和火场之间。 他熟悉海子山的地形,主动给消防员指路:“南坡有小道,能更快到油库附近。” 下午四点多,火势稍缓,现场负责人安排车辆送孩子们下山,他却悄悄留了下来。 趁大家不注意,赖宁沿着熟悉的小道绕回南坡 —— 那里火势又起,离油库最近。 他捡起地上的树枝,用力拍打火焰,衣服被火星烧出小洞也没在意。 直到大火扑灭,救援人员在烧焦的灌木丛中发现了他,手里还攥着半截树枝。 他的口袋里,还装着一块没来得及整理的岩石标本,那是他当天准备采集的 “目标”。 赖宁牺牲后,他的事迹迅速传遍全国。 共青团中央追授他 “英雄少年” 称号,号召全国青少年学习他的奉献精神。 他生前制作的地质模型、防火漫画,被送到各地展出,激励了无数孩子。 石棉县中学以他的名字成立 “赖宁科技小组”,延续着他对科学的热爱。 在他的影响下,许多青少年加入防火、环保志愿队伍,这是他留下的重要贡献。 1990 年,赖宁的故事被编入小学课本,成为一代人的记忆。 课本里配着他救火的插图,老师会讲述他的成长经历,传递责任与担当的精神。 那时的校园里,“向赖宁学习” 的标语随处可见,他成了 “勇敢” 的代名词。 他的贡献不仅是保护了集体财产,更用生命唤醒了社会对责任意识的重视。 随着时代发展,社会对未成年人保护的观念逐渐转变。 2004 年教材删除他的事迹,不是否定他的精神,而是避免盲目效仿冒险行为。 但他的贡献从未被遗忘:石棉县保留着他的故居,科技小组仍在活动; 每年都有青少年来烈士陵园缅怀,学习他热爱家乡、勇于担当的品质。 他的故事,从 “效仿牺牲” 的范本,变成了 “理性勇敢” 的精神指引。 如今,赖宁的故居已成为青少年教育基地,展柜里摆放着他的课本、标本。 墙上挂着他的人生轨迹图,从 “地质小爱好者” 到 “英雄少年”,清晰可见。 来参观的孩子,会在这里拿起放大镜,体验他当年的热爱;也会听讲解员讲述 “保护自己再助人” 的道理,理解真正的勇敢。 这个 14 岁少年的人生虽短,却用热爱与担当,在人们心中留下了永恒的印记。 主要信源:(中华英烈网——赖宁)