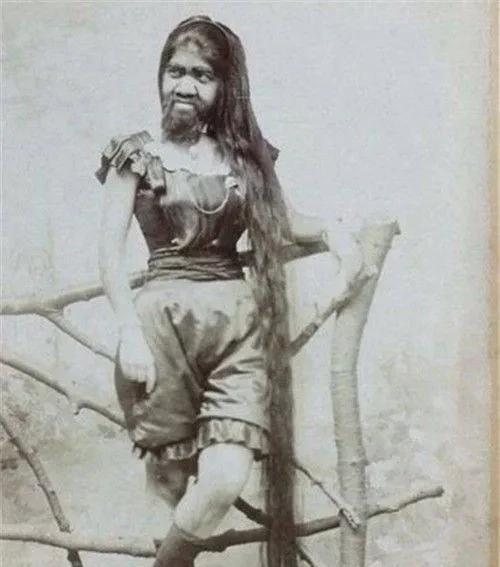

“终于要死了,再也没有人盯着我看了”,1926年,供人类观赏了45年的野人女孩Krao不幸病逝。她临终遗言,道尽了她这一生的辛酸。 Krao生在1876年的老挝,那地方当时归暹罗王国管。她一落地就全身长满黑毛,还带点怪特征:多出一截胸椎、多一对肋骨、脸颊有囊袋、关节能弯到极限、耳朵鼻子缺软骨。当地人给她取名Krao,意思就是“猿猴”。这名字听着就带刺,预示了她后半辈子得背的包袱。 1881年1月,探险家卡尔·博克带队钻进泰国北部和老挝边境,本来找高个子人,结果撞上Krao一家。队伍在清迈闹霍乱,她爸舒阿·马永死在那儿。5岁的Krao和妈被抓,人类学家乔治·谢利接管她。远征队扔钱贿赂当地人,才敢下手,因为传说抓“长毛人”会倒大霉。 谢利和博克把Krao弄到伦敦,交给威廉·伦纳德·亨特,这家伙化名吉列尔莫·安东尼奥·法里尼,是个专坑奇人赚钱的马戏贩子。他签文件收养Krao,当成摇钱树。1883年1月,7岁的Krao在威斯敏斯特水族馆首秀。展台搞成假丛林,她坐那儿穿兽皮,法里尼大喊她是达尔文“失落环节”,证据就是她的毛、28颗牙和关节。观众买票挤栏杆,指指点点。 法里尼带着她在欧洲转悠,1884年跨海到美国。她在费城博物馆玻璃柜里重复把戏:弯胳膊到脑后,秀柔韧。海报满街贴,写“Krao——树上人猴”。她边演边学英语、德语,能答观众问,但每句都换来笑声。法里尼数票根时,她低头站一边。 巡演没停过。她加入林灵兄弟和巴纳姆-贝利马戏团,1924年还上“怪胎大会”。马车晃荡平原,她坐角抱膝。帐篷下灯光晃眼,她站排里,关节轻响,毛上灰尘。观众付钱看她塞脸颊食物,像猴子。法里尼擦她毛,调姿势让她爬树状,换铜币叮当。 这些年,她不光是摆设,还得互动。学会多国话后,她回应问题,声音细,观众鼓掌哄堂。她聪明,读过书,但这只让她成更好商品。宣传说她是进化证据,科学家点头,报纸吹嘘她的“猿特征”如抓脚。现实是,她被当动物卖票,法里尼赚盆满钵。 1920年代初,她退边台,搬曼哈顿上东区,和一对德国夫妇合租。公寓在东19街309号,窗帘常拉。她不出门时戴面纱,布遮脸,脚步绕人。这举动透着对隐私的渴求,社会歧视深到骨里。外出买菜,她低头走,避开目光。 那时代“怪胎秀”火爆,Krao是典型受害者。维多利亚人标榜文明,却用她满足好奇和优越感。殖民主义裹着科学皮,抓人展览赚钱。达尔文理论成幌子,强化种族阶层。她被东方化,成“原始”象征,西人觉得自己高一等。法里尼这类人,专钻空子,伪科学包装,坑观众钱。 她的生理是先天多毛症,遗传病,不是进化残留。但宣传硬扯,报纸说她从树族来,吃果鱼 nut,不知火。这故事编得圆,卖座。实际,她爸妈是普通村民,没部落传说。捕获靠贿赂,妈关曼谷,她爸死疫病。她从5岁到50岁,45年展览,换来法里尼的豪宅。 退隐后,她安静度日。拉小提琴是爱好,1903年对记者说音乐让她开心。她公寓自己做饭,管家务。和德国夫妇处好,Jacob Zeiler是朋友,能德语聊。但隐私有限,旧识偶尔来,忆巡演。她戴面纱出门,布料下藏一生耻辱。